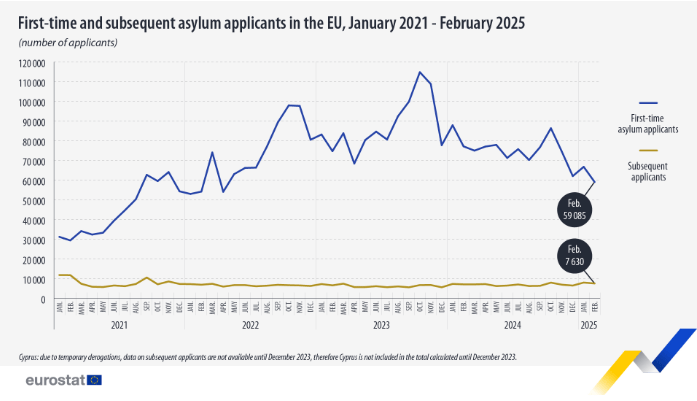

Im Februar 2025 registrierte die Europäische Union 59 085 Erstanträge auf Asyl von Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürgern. Diese Zahl, veröffentlicht von Eurostat, markiert einen signifikanten Rückgang von 23 % im Vergleich zum Vorjahresmonat (Februar 2024: 77 170 Anträge) und ein Minus von 12 % gegenüber dem Januar 2025 (66 800). Während viele Mitgliedstaaten in der Vergangenheit mit kontinuierlich steigenden Zahlen rechneten, deutet diese Entwicklung auf eine mögliche Trendwende hin – oder zumindest auf eine temporäre Verschnaufpause im europäischen Asylsystem.

Herkunftsländer im Fokus: Venezuela, Afghanistan und Syrien

Den größten Anteil der Asylsuchenden machten erneut Menschen aus Venezuela aus (8 345), gefolgt von Afghaninnen und Afghanen (5 610) sowie syrischen Staatsangehörigen (4 630). Diese Herkunftsländer dominieren seit Jahren die Asylstatistik, was auf langanhaltende humanitäre Krisen, politische Instabilität und bewaffnete Konflikte in den jeweiligen Regionen zurückzuführen ist. Besonders im Fall Venezuelas wirft die konstante Zahl von Asylsuchenden Fragen auf: Welche Rolle spielen EU-Drittstaatenabkommen, und wie nachhaltig sind mögliche Rückführungsstrategien angesichts anhaltender repressiver Strukturen vor Ort?

Verteilung in der EU: Eine ungleiche Lastenteilung

Die vier größten Aufnahmeländer – Spanien (12 805), Deutschland (11 185), Frankreich (10 725) und Italien (10 715) – trugen gemeinsam 77 % der Gesamtzahl an Erstanträgen. Das lässt tief blicken: Die viel zitierte „europäische Solidarität“ im Asylsystem bleibt nach wie vor selektiv. Kleine und mittelgroße Mitgliedstaaten wie Griechenland, das im Verhältnis zur Bevölkerung mit 40,2 Erstanträgen je 100 000 Einwohner den höchsten Wert aufweist, geraten dabei besonders unter Druck. Dicht dahinter folgen Spanien (26,3) und Luxemburg (25,6) – Länder, deren Ressourcen im Asylbereich keineswegs unbegrenzt sind.

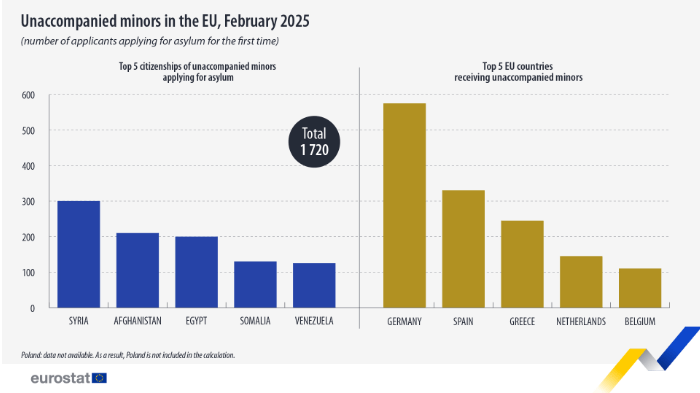

Unbegleitete Minderjährige: Die verletzlichste Gruppe

1 720 unbegleitete Minderjährige stellten im Februar 2025 einen Asylantrag in der EU. Die meisten von ihnen stammten aus Syrien (300), Afghanistan (210) und Ägypten (200). Die Tatsache, dass es sich bei einem nicht unerheblichen Teil der Antragsteller um Kinder und Jugendliche ohne Begleitung handelt, ist alarmierend. Deutschland (575), Spanien (330) und Griechenland (245) nahmen die Mehrheit dieser besonders schutzbedürftigen Gruppe auf. Hier zeigt sich eine tiefgreifende Herausforderung: Der Umgang mit unbegleiteten Minderjährigen verlangt nicht nur schnelle Asylverfahren, sondern auch kindgerechte Unterbringung, psychologische Betreuung und Bildungsintegration – Anforderungen, denen viele nationale Asylsysteme strukturell kaum gewachsen sind.

Weniger Erstanträge, aber mehr Folgeanträge

Während die Zahl der Erstanträge deutlich gesunken ist, stieg die Zahl der Folgeanträge im Vergleich zum Februar 2024 leicht um 6 % auf 7 630. Dies wirft die Frage auf, ob bestehende Asylverfahren nachhaltig und rechtssicher genug sind – oder ob viele Antragstellende gezwungen sind, aufgrund von Ablehnungen oder Verfahrensfehlern erneut Schutz zu beantragen. Gleichzeitig ging die Zahl der Folgeanträge gegenüber Januar 2025 um 6 % zurück, was möglicherweise auf eine Konsolidierung laufender Verfahren hindeutet.

Kritische Bilanz und Ausblick

Die Eurostat-Zahlen vom Februar 2025 bieten auf den ersten Blick Anlass zu vorsichtigem Optimismus: sinkende Erstanträge könnten auf eine Entlastung der Aufnahmeländer hindeuten. Doch dieser Rückgang darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele strukturelle Probleme ungelöst bleiben. Die ungleiche Lastenverteilung innerhalb der EU, die teils chronisch überlasteten nationalen Systeme und der weiterhin hohe Anteil vulnerabler Gruppen wie unbegleiteter Minderjähriger verlangen nach nachhaltigen, europäischen Antworten. Die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) bleibt dringlich – nicht nur als bürokratisches Vorhaben, sondern als ethische Verpflichtung gegenüber Menschen, die Schutz suchen.

Der kommende Sommer könnte erneut zu einem Stresstest für Europas Asylpolitik werden. Die Zahlen im Februar mögen sinken – doch die Herausforderungen bleiben hoch.