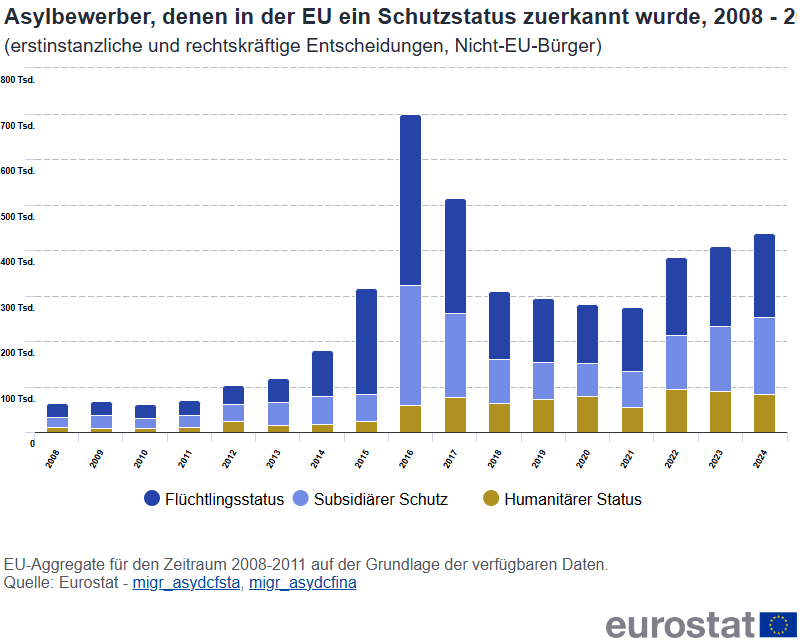

Die Zahl der in der Europäischen Union gewährten Schutzstatuse ist im Jahr 2024 um 7 % gestiegen. Laut aktuellen Daten von Eurostat erhielten insgesamt 437 900 Asylsuchende in den EU-Mitgliedstaaten einen Schutzstatus, verglichen mit 409 530 im Jahr 2023.

Verteilung der Schutzformen:

- 42 % der anerkannten Personen erhielten den Flüchtlingsstatus

- 39 % den subsidiären Schutz

- 19 % den humanitären Schutzstatus

Auffällig ist dabei:

- Der subsidiäre Schutz nahm im Vergleich zu 2023 deutlich um 19 % zu.

- Der humanitäre Schutz hingegen sank um 9 %.

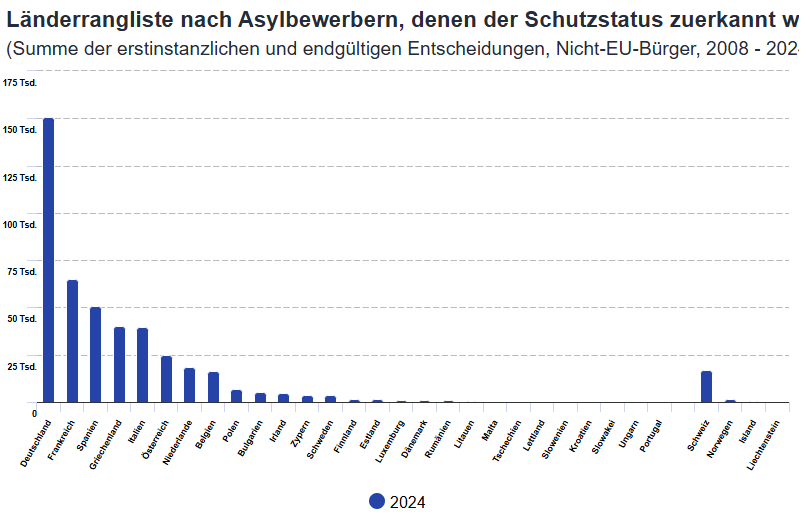

Führende Aufnahmeländer:

- Deutschland war mit 150 500 anerkannten Schutzsuchenden Spitzenreiter und trug damit 34 % zum EU-weiten Gesamtwert bei.

- Es folgten Frankreich mit 65 230 (15 %) und Spanien mit 50 915 (12 %).

- Zusammengenommen gewährten diese drei Staaten 61 % aller positiven Asylentscheidungen in der EU.

Herkunftsländer der Schutzsuchenden:

- Die drei größten Gruppen unter den Schutzberechtigten waren:

- Syrer mit 32 %

- Afghanen mit 17 %

- Venezolaner mit 8 %

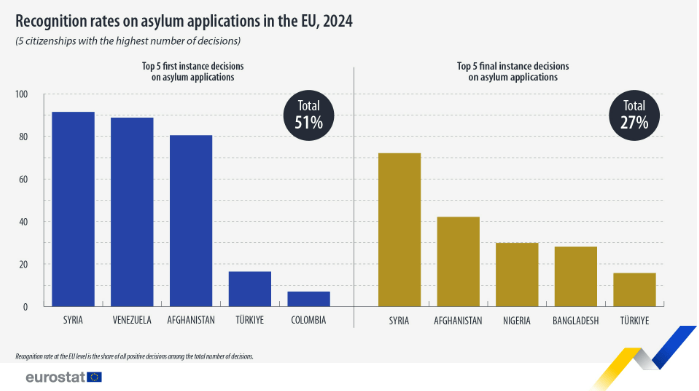

Anerkennungsquoten:

Im Jahr 2024 wurden in der EU insgesamt 754 525 erstinstanzliche Asylentscheidungen getroffen sowie 185 455 endgültige Entscheidungen nach Einsprüchen oder Überprüfungen.

- Die erstinstanzliche Anerkennungsquote betrug 51 %

- Die Quote bei endgültigen Entscheidungen lag deutlich niedriger bei 27 %

Besonders hohe Anerkennungsquoten unter den wichtigsten Herkunftsländern verzeichneten:

- Syrer mit 92 % (erstinstanzlich) und 72 % (letztinstanzlich)

- Venezolaner mit 89 %

- Afghanen mit 81 % bzw. 42 %

- Nigerianer mit 30 % bei letztinstanzlichen Entscheidungen

Einordnung und kritische Perspektive:

Der Anstieg der gewährten Schutzstatuse signalisiert sowohl eine Zunahme von Fluchtursachen als auch eine relativ konstante Anerkennungspraxis innerhalb der EU. Besonders der deutliche Zuwachs beim subsidiären Schutz verweist auf eine anhaltende Gefährdungslage in den Herkunftsländern, insbesondere dort, wo individuelle Verfolgung nicht zwingend nachgewiesen werden muss, aber trotzdem Schutzbedarf besteht.

Deutschland bleibt unverändert das Hauptziel schutzsuchender Menschen. Die damit einhergehende Verantwortung und Belastung nationaler Systeme wird erneut deutlich. Bemerkenswert ist der Rückgang des humanitären Schutzes – ein Zeichen möglicher politischer Verschiebungen hin zu restriktiveren nationalen Regelungen.

Auch die Diskrepanz zwischen Anerkennungsquoten in erster und letzter Instanz gibt Hinweise auf strukturelle Herausforderungen: Ein signifikanter Teil der positiven Entscheidungen fällt bereits in der ersten Instanz. Die im Vergleich deutlich niedrigere Anerkennungsquote bei Berufungsverfahren könnte sowohl auf eine konsequente rechtliche Prüfung als auch auf unterschiedliche politische oder verwaltungsrechtliche Auslegungen innerhalb der Mitgliedstaaten hindeuten.

Ein differenzierter Blick auf diese Entwicklung bleibt notwendig – insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender Debatten über Migrationspolitik, Integrationsfähigkeit und humanitäre Verantwortung in Europa.

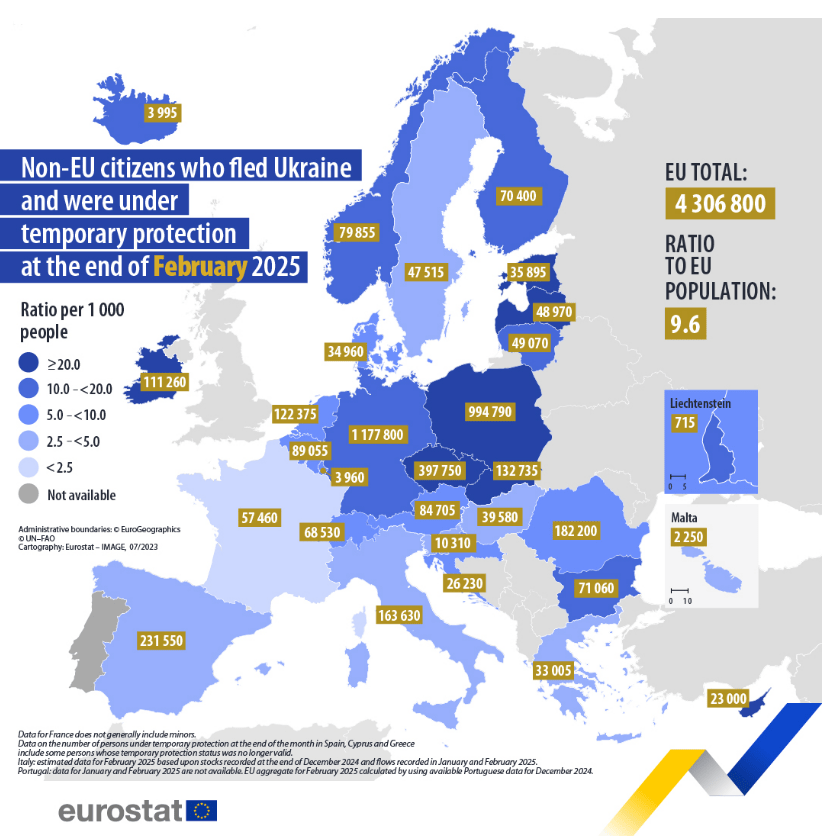

Vorübergehender Schutz für Geflüchtete aus der Ukraine

Am 28. Februar 2025 befanden sich rund 4,3 Millionen Nicht-EU-Bürger, die aufgrund des russischen Angriffskriegs aus der Ukraine geflohen waren, unter dem Status des vorübergehenden Schutzes in der Europäischen Union. Diese Schutzmaßnahme basiert auf dem Durchführungsbeschluss 2022/382 des Rates der EU und wurde bis zum 4. März 2026 verlängert.

Verteilung in der EU

Die meisten Schutzsuchenden wurden in den folgenden Ländern aufgenommen:

- Deutschland: 1 177 800 Personen (27,3 % der Gesamtzahl),

- Polen: 994 790 (23,1 %),

- Tschechien: 397 750 (9,2 %).

Entwicklung im Vergleich zum Vormonat

Im Vergleich zu Ende Januar 2025 stieg die Gesamtzahl leicht um +21 015 Personen (+0,5 %).

- Den größten Zuwachs verzeichneten:

- Deutschland: +7 550 (+0,6 %),

- Tschechien: +2 765 (+0,7 %),

- Spanien: +1 885 (+0,8 %).

- Einen Rückgang gab es hingegen in:

- Österreich: -430 (-0,5 %),

- Frankreich: -410 (-0,7 %).

Schutzquote relativ zur Bevölkerung

Das Verhältnis von Schutzberechtigten zur jeweiligen Bevölkerung war am höchsten in:

- Tschechien: 36,5 pro 1 000 Einwohner,

- Polen: 27,2 pro 1 000,

- Lettland: 26,2 pro 1 000.

Der EU-weite Durchschnitt lag bei 9,6 pro 1 000 Einwohner.

Soziodemografische Merkmale

Von den Schutzberechtigten:

- stammten über 98,4 % aus der Ukraine,

- waren 44,7 % erwachsene Frauen,

- 31,8 % Minderjährige,

- und 23,4 % erwachsene Männer.

Kritische Einordnung

Die Zahlen verdeutlichen, dass vor allem osteuropäische Nachbarstaaten sowie Deutschland den Hauptanteil der Geflüchteten tragen. Während Länder wie Österreich und Frankreich mit einem Rückgang der Zahlen auffallen, bleibt der Anstieg in anderen Ländern stabil, was auf eine gewisse Konsolidierung der Lage hindeuten könnte. Der hohe Anteil von Frauen und Kindern unter den Schutzberechtigten zeigt, dass es sich überwiegend um besonders schutzbedürftige Personengruppen handelt.

Die Verlängerung des Schutzstatus bis März 2026 bestätigt die anhaltende Unsicherheit in der Ukraine und unterstreicht die Langfristigkeit dieser humanitären Herausforderung für Europa. Die Solidarität innerhalb der EU ist bemerkbar, aber auch ungleich verteilt – was längerfristig Fragen der Fairness und Belastungsverteilung aufwirft.