Der sogenannte „Benner-Zyklus“ oder „Benner’s Prophecies“ ist ein aus dem 19. Jahrhundert stammendes Konzept zur Vorhersage wirtschaftlicher und insbesondere agrarischer Konjunkturzyklen. Der Ursprung liegt bei Samuel T. Benner (1832–1913), einem Farmer aus Ohio, der nach der schweren Wirtschaftskrise von 1873 begann, systematische Zyklen im Wirtschafts- und Rohstoffgeschehen zu erforschen. Benner veröffentlichte 1875 das Buch “Benner’s Prophecies of Future Ups and Downs in Prices”, das erstaunliche Aufmerksamkeit erlangte und bis heute in ökonomischen Nischenkreisen zitiert wird.

Grundidee

Benner ging davon aus, dass die Wirtschaft und insbesondere die Preise für Rohstoffe wie Eisen, Mais oder Schweinefleisch regelmäßigen, zyklischen Schwankungen folgen, die sich prognostisch erfassen lassen. Er identifizierte wiederkehrende Zyklen unterschiedlicher Länge, die sich gegenseitig überlagern:

- Eisenpreis-Zyklus: 27 Jahre

- Krisen-Zyklen: 20 Jahre

- Spekulations-Zyklen (Finanzmärkte): 7–11 Jahre

Daraus entwickelte er eine Art Kalender ökonomischer Auf- und Abschwünge, der angeblich Krisen, Boomphasen und Agrarpreiszyklen vorhersagen könne.

Historische Wirkung

In seiner Zeit galt Benner als Exzentriker, doch sein Werk fand unter Farmern, Händlern und später auch Börsianern Interesse. Einige seiner Prognosen trafen tatsächlich mit erstaunlicher Genauigkeit ein – etwa schwere Krisen in den 1890er-Jahren oder 1920er-Jahren, die später als Belege für seine Theorie zitiert wurden. Zugleich war das Modell deterministisch, also der Annahme verhaftet, dass Wirtschaftsgeschehen fast naturgesetzlich in fixen Rhythmen verläuft. Dies passt zum 19. Jahrhundert, in dem zyklische Theorien (z. B. auch Juglar-Zyklen oder Kondratieff-Wellen) Konjunkturdebatten dominierten.

Bewertung

Aus heutiger wissenschaftlicher Sicht gilt der Benner-Zyklus eher als pseudowissenschaftlich oder zumindest stark vereinfachend. Moderne Konjunkturtheorien berücksichtigen technologische Innovationen, geopolitische Ereignisse, geldpolitische Eingriffe und gesellschaftliche Faktoren, die sich nicht in starren Zyklen pressen lassen.

Allerdings ist bemerkenswert, dass in der Wirtschaftsgeschichte gewisse wiederkehrende Muster tatsächlich beobachtbar sind – etwa regelmäßig wiederkehrende Finanzkrisen in Abständen von 7–10 Jahren oder längere Innovationswellen (Kondratieff). Dass Benner gewisse Treffer erzielte, dürfte daher weniger auf prophetische Fähigkeiten, sondern auf die empirische Beobachtung solcher strukturellen Rhythmen zurückzuführen sein.

Fazit

Der „Benner-Zyklus“ ist ein historisches Kuriosum der Wirtschaftsprognostik: eine Mischung aus ernsthafter empirischer Beobachtung, deterministischer Geschichtsphilosophie und simpler Prophetie. Er ist für die heutige Volkswirtschaftslehre wissenschaftlich kaum haltbar, besitzt aber kulturgeschichtlich eine gewisse Faszination – insbesondere, weil er den menschlichen Wunsch nach Ordnung und Vorhersagbarkeit im Chaos der Märkte spiegelt.

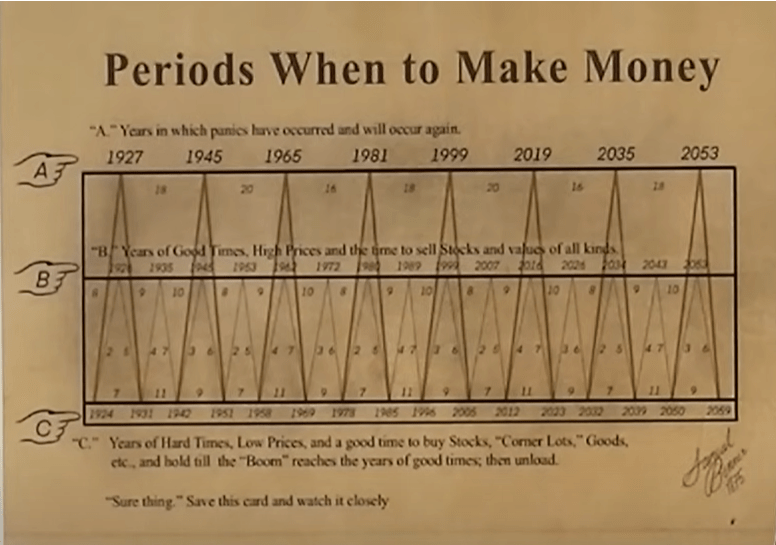

Übersicht der von Benner prognostizierten Jahreszyklen (Tabellenform)

Prognostizierte Jahreszyklen nach Samuel Benner

| Zone A (Panikjahre) | Zone B (Gute Zeiten / Verkaufen) | Zone C (Harte Zeiten / Kaufen) |

| 1927 | 1926 | 1924 |

| 1945 | 1935 | 1931 |

| 1965 | 1945 | 1942 |

| 1981 | 1953 | 1951 |

| 1999 | 1962 | 1958 |

| 2019 | 1972 | 1969 |

| 2035 | 1980 | 1978 |

| 2053 | 1989 | 1985 |

| 1999 | 1996 | |

| 2007 | 2005 | |

| 2016 | 2012 | |

| 2026 | 2023 | |

| 2034 | 2032 | |

| 2043 | 2039 | |

| 2063 | 2050 | |

| 2059 | ||

| 2069 |

Wichtige Anmerkungen:

- Überschneidungen: Sie werden feststellen, dass einige Jahre in mehreren Zonen auftauchen (z.B. 1945, 1999, 2053). Dies deutet darauf hin, dass ein Jahr der „Guten Zeiten“ (Zone B) in einer Marktpanik (Zone A) gipfeln kann.

- Die Zyklen: Benner identifizierte Muster für die Zyklen:

- Panikjahre (A): Ein wiederkehrendes Muster von 18, 20, 16, 18, 20, 16 Jahren.

- Kaufjahre (C): Niedrigpunkte wiederholen sich oft in einem 11-9-7 Jahreszyklus.

- Verkaufsjahre (B): Höhepunkte folgen oft einem 8-9-10 Jahreszyklus.

- Aktuelle Relevanz: Laut dieser historischen Grafik befänden wir uns im Jahr 2023 in einer Periode der „Harten Zeiten“ (Zone C), was eine gute Zeit zum Kaufen wäre. Das nächste prognostizierte „gute Jahr“ zum Verkaufen wäre 2026.

Bitte beachten Sie: Dies ist ein historisches Modell aus dem 19. Jahrhundert und sollte nicht als alleinige Grundlage für Finanzentscheidungen verwendet werden. Es ist jedoch ein faszinierendes Beispiel für die frühe Analyse von Marktzyklen.

Was zeigt die Grafik?

Die Grafik teilt die Zeit in drei Perioden ein, um Anlegern zu sagen, wann sie kaufen, halten und verkaufen sollen:

- Zone A: „Years in which panics have occurred and will occur again.“

- Deutsch: Jahre, in denen Panik am Markt herrscht oder herrschen wird. Dies sind die Höhepunkte der Zyklen, die oft mit einem Börsencrash verbunden sind.

- Zone B: „Years of Good Times, High Prices and the time to sell Stocks…“

- Deutsch: Jahre der „Guten Zeiten“ mit hohen Preisen. Laut Benner ist dies die beste Zeit, um Aktien und andere Vermögenswerte zu verkaufen, da die Preise auf ihrem Höhepunkt sind.

- Zone C: „Years of Hard Times, Low Prices, and a good time to buy Stocks…“

- Deutsch: Jahre der „Harten Zeiten“ mit niedrigen Preisen. Dies ist die empfohlene Zeit, um zu investieren (z.B. Aktien, Immobilien, Waren), da die Preise niedrig sind. Man soll diese Anlagen halten, bis die „Guten Zeiten“ (Zone B) wieder erreicht sind.

Zusammenfassend:

Es ist ein historischer Versuch, die Boom- und Bust-Zyklen der Wirtschaft vorherzusagen. Die Grundidee ist einfach: Kaufe billig in den „harten Zeiten“ (C), verkaufe teuer in den „guten Zeiten“ (B) und sei vorsichtig in den „Panikjahren“ (A).

Die Grafik ist bis heute bei einigen Anlegern und Analysten populär, weil einige ihrer Vorhersagen erstaunlich gut zutrafen. Sie sollte jedoch eher als historisch interessantes Dokument und nicht als verlässliches Anlageinstrument betrachtet werden.