Eine fundierte Bewertung der Executive Orders in den ersten 100 Tagen eines US-Präsidenten muss sich von der bloßen Quantität lösen und vielmehr qualitative Maßstäbe anlegen: Inhaltliche Wirksamkeit, politische Legitimität, institutionelles Gleichgewicht und gesellschaftliche Akzeptanz.

1. Quantität vs. Qualität

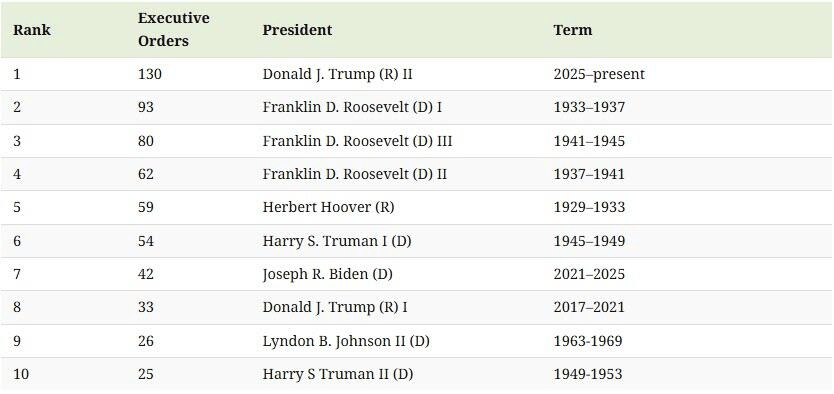

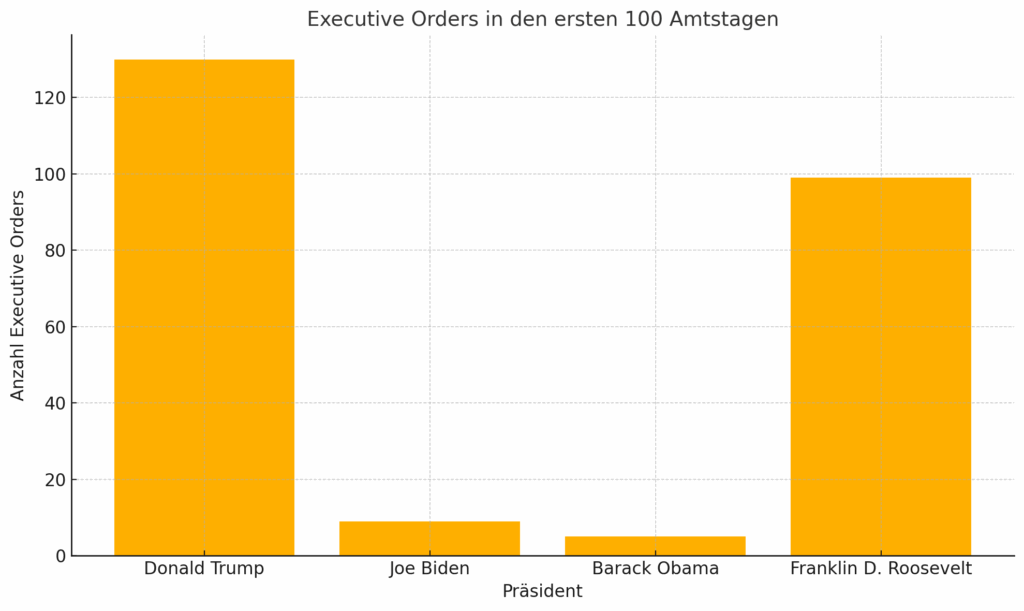

Dass Donald Trump mit 130 Executive Orders in kürzester Zeit alle bisherigen Maßstäbe sprengt, erzeugt zunächst ein Bild von Aktivität und Handlungswillen. Doch ein hoher Erlass-Ausstoß ist nicht per se ein Indikator für effektive Politik. Vielmehr wirft er die Frage auf, ob der Präsident damit bewusste Legislative umgeht, also demokratische Prozesse aushebelt. Besonders problematisch ist, wenn Erlasse später durch Gerichte kassiert werden oder ohne nachhaltige Implementierung bleiben – was bei Trump in mehreren Fällen geschah, etwa bei Migrations- oder Umweltregelungen.

2. Politische Legitimität

Executive Orders sind ein legitimes Instrument der US-Verfassung. Ihr exzessiver Gebrauch kann jedoch Zweifel an der Gewaltenteilung nähren – insbesondere dann, wenn sie grundlegende gesellschaftliche oder außenpolitische Weichenstellungen enthalten, die typischerweise dem Kongress vorbehalten sind. Biden nutzte dieses Instrument ebenfalls intensiv, allerdings primär zur Revidierung von Trumps Entscheidungen. Ob dies Rückkehr zu Verfassungsnormalität oder Teil eines politisch-institutionellen Machtkampfs war, bleibt interpretationsabhängig.

3. Inhaltliche Zielrichtung

Der Inhalt der Erlasse offenbart Prioritäten:

- Trump: wirtschaftlicher Protektionismus, Bürokratieabbau, nationale Souveränität – oft konfrontativ und polarisierend.

- Biden: Gesundheitsschutz, Gleichberechtigung, Wiedereintritt in internationale Abkommen – primär korrigierend und stabilisierend.

- Obama & Roosevelt: strukturpolitisch, mit Fokus auf Sozialreformen bzw. Krisenmanagement.

Die inhaltliche Bewertung hängt somit stark vom politischen Weltbild ab. Unstrittig ist jedoch, dass Trumps Maßnahmen häufig auf kurzfristige Symbolwirkung abzielten, während andere Präsidenten stärker auf strukturelle Langfristwirkungen setzten.

4. Verfassungsrechtliche Risiken

Die Verfassung gibt dem Präsidenten weitreichende Exekutivgewalt. Doch diese ist eingebettet in ein System der Checks and Balances. Ein übermäßiger Rückgriff auf Executive Orders – etwa zur Umgehung politischer Verhandlungen – kann dieses Gleichgewicht gefährden und autoritäre Tendenzen verstärken. Gerade Trumps Praxis wurde vielfach kritisiert als Versuch, ein „imperiales Präsidialamt“ zu etablieren.

5. Gesellschaftliche Resonanz

Ein weiterer Bewertungsmaßstab ist die Reaktion der Öffentlichkeit: Während viele von Trumps Unterstützern seinen entschlossenen Regierungsstil begrüßten, empfand ein großer Teil der Bevölkerung sein Vorgehen als übergriffig und spalterisch. Biden hingegen suchte mit seinen ersten Maßnahmen stärker den Konsens – mit teils geringerer öffentlicher Aufmerksamkeit, aber auch weniger Widerstand.

Fazit:

Die Analyse zeigt, dass die Anzahl von Executive Orders allein wenig Aussagekraft besitzt. Entscheidend ist die politische Zielrichtung, die institutionelle Einbettung und die tatsächliche Umsetzungskraft. Während Roosevelt in einer Notlage regierte und mit seinen Erlassen Stabilität brachte, wirkte Trumps Anwendung oft taktisch und konfrontativ. Die Diskussion über Executive Orders bleibt damit auch eine Debatte über die Grenzen präsidentieller Macht in einer repräsentativen Demokratie.