Was als ideologische Differenz begann, ist längst zum offenen Machtkampf zweier Männer geworden, die nicht nur zu den einflussreichsten Figuren Amerikas zählen, sondern auch den Anspruch erheben, dessen Zukunft zu prägen. Donald Trump, attackiert Elon Musk, den Tech-Milliardär und X-Eigentümer, mit einer Schärfe, die erkennen lässt, dass er in ihm mehr sieht als einen exzentrischen Unternehmer – nämlich einen politischen Rivalen. Musk wiederum scheint entschlossen, sich vom bloßen Kommentator zum politischen Akteur zu wandeln und forciert die Gründung einer eigenen Partei. Der Streit, der sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit entfaltet, ist kein bloßes Geplänkel, sondern ein Symptom für die tektonischen Verschiebungen im rechten Lager der Vereinigten Staaten.

Ein Twitter-Plebiszit und seine Folgen

Den Auftakt zur jüngsten Eskalationsstufe bildete eine scheinbar harmlose Umfrage auf der Plattform X (vormals Twitter). Elon Musk ließ seine Follower darüber abstimmen, ob es an der Zeit sei, das „korrupt-komplizenhafte Zwei-Parteien-System“ der Vereinigten Staaten zu verlassen und eine neue politische Kraft zu etablieren. 65 Prozent stimmten für „ja“. Musk, dem Opportunismus ebenso nachgesagt wird wie visionäres Sendungsbewusstsein, nahm dies zum Anlass, die Gründung der sogenannten „America Party“ zu verkünden – ein hybrides Projekt aus wirtschaftsliberaler Deregulierung, technokratischer Modernisierungsrhetorik und anti-woker Kulturkritik.

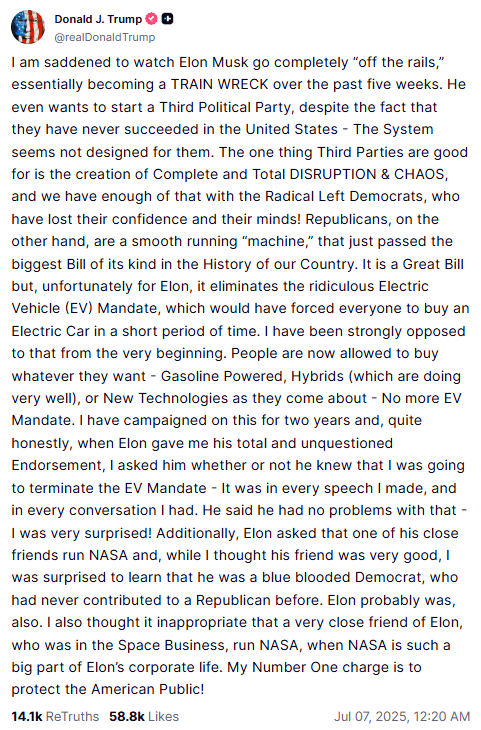

Trump reagierte umgehend – und vernichtend. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social erklärte er, Musk sei „völlig entgleist“, ein „egomanischer Verwirrter“, der nichts weiter produziere als „Chaos“. Drittparteien hätten in der Geschichte Amerikas stets nur eines bewirkt: den Wahlsieg des politischen Gegners. Tatsächlich haben Versuche, das Zwei-Parteien-System zu durchbrechen – von Ross Perot über Ralph Nader bis hin zu Jill Stein – fast durchweg in der Marginalisierung geendet oder, aus republikanischer Sicht, zur Spaltung des konservativen Lagers geführt.

Subventionen, Raumfahrt und Rechenspiele

Doch hinter dem rhetorischen Schlagabtausch verbirgt sich ein tieferer Konflikt: jener zwischen Trumps protektionistischer Industriepolitik und Musks marktradikalem Selbstverständnis. Auslöser ist das neue US-Gesetz „One Big Beautiful Bill“ (BBB), das unter anderem die Bundesförderung für Elektrofahrzeuge streicht und das CO₂-Zertifikatesystem abschafft – Maßnahmen, die Musks Konzern Tesla Milliarden kosten. Noch 2023 erwirtschaftete Tesla über 1,8 Milliarden Dollar aus dem Handel mit Emissionsgutschriften, die nun wertlos werden. Musk reagierte mit dem Hinweis, dass der Staat nunmehr saubere Technologien nicht mehr belohne, sondern de facto fossile Optionen bevorzuge.

Zudem erhob Trump öffentlich den Vorwurf, Musk habe versucht, über inoffizielle Kanäle Jared Isaacman – einen Milliardär und Raumfahrt-Unternehmer – als neuen NASA-Administrator durchzusetzen. Isaacman ist ein zahlungskräftiger Demokratenspender und zugleich ein Kunde von SpaceX. Trump deutete an, Musk wolle sich so den Zugriff auf die Vergabe von Raumfahrtaufträgen sichern – ein bemerkenswerter Vorwurf aus dem Munde eines Mannes, dessen eigener Apparat sich jahrzehntelang durch politische Patronage definierte.

Die tektonische Spaltung der amerikanischen Rechten

Der Konflikt offenbart eine tiefe ideologische und strategische Kluft im rechten Lager. Auf der einen Seite steht Donald Trump, der sich als nationalistischer Industrieprotektor inszeniert, als Verteidiger traditioneller Werte und als antiglobalistischer Volkstribun. Auf der anderen Seite Elon Musk, der als apolitischer Unternehmer begann, heute aber mit techno-utopischen Vorstellungen, radikaler Meinungsfreiheit und libertären Reflexen eine neue, digital geprägte Rechte formt. Während Trump auf Gewerkschaftsarbeiter, Landbevölkerung und Veteranen zielt, umwirbt Musk die urbanen Innovatoren, die Reddit-Poster, die Krypto-Investoren und jene, die sich vom System betrogen fühlen – aber keine Rückkehr zur Vergangenheit wünschen, sondern einen Sprung in eine andere Zukunft.

Diese Unvereinbarkeit droht, die politische Rechte in den USA in zwei Lager zu spalten: in eine nationalkonservative Mehrheit mit nostalgischer Wirtschaftsordnung und eine aufstrebende techno-libertäre Minderheit, die Deregulierung, KI-Fortschritt und digitale Souveränität zur neuen politischen Agenda erhebt.

Ein gefährlicher Wettlauf

Für Trump liegt die Gefahr auf der Hand: Sollte Musk mit seiner Partei auch nur drei bis fünf Prozent der Stimmen binden – vor allem in Swing States wie Arizona, Georgia oder Pennsylvania – könnte das den Republikanern die Präsidentschaft kosten. Für Musk ist der Weg nicht minder steinig: Das amerikanische Wahlsystem mit seinen Hürden bei der Kandidatenzulassung, seiner föderalen Zersplitterung und dem First-Past-the-Post-Prinzip begünstigt die großen Parteien. Drittparteien sterben meist an Ressourcenmangel, interner Zersetzung oder medienpolitischer Ignoranz.

Doch der Konflikt zwischen Trump und Musk zeigt: Es geht nicht nur um die nächsten Wahlen – sondern um die ideologische Neuausrichtung einer politischen Bewegung. Ob die Zukunft der amerikanischen Rechten im rustikalen Nationalismus eines Donald Trump liegt oder in der techno-libertären Vision eines Elon Musk, ist offen. Sicher ist nur: Der Machtkampf hat begonnen – und er wird nicht leise enden.

Übrigens

Mit der Libertarian Party (LP) existiert in den Vereinigten Staaten bereits seit dem 11. Dezember 1971 eine Partei, die einen radikalen Abbau staatlicher Eingriffe, umfassende Bürger- und Wirtschaftsfreiheiten, eine strikt nicht-interventionistische Außenpolitik sowie die Legalisierung von Drogen propagiert – kurz: „sozial liberal, fiskalisch strikt konservativ“. Sie zählt heute laut Mitgliederverzeichnis rund 738 000 registrierte Anhänger und firmiert selbstbewusst als „Party of Principle“.

Programmkongruenz und Unterschiede zu Musks „America Party“

• Übereinstimmungen: Beide Formationen reklamieren freie Märkte, niedrige Steuern, Deregulierung und eine generell technologieoffene Haltung. Musks jüngste Attacken auf „ineffiziente, korporatistische“ Staatssubventionen oder auf das Zwei-Parteien-Kartell klingen wie aus dem LP-Leitfaden abgeschrieben.

• Differenzen: Die Libertarians lehnen staatliche Industrie- und Raumfahrtförderung prinzipiell ab; Musk verdankt aber sowohl SpaceX-Aufträge als auch frühere Tesla-Förderungen Bundesgeldern. In Migrationsfragen ist die LP traditionell für nahezu offene Grenzen, während Musk zuletzt deutlich restriktivere Töne anschlug. Hinzu kommt die libertäre Forderung nach vollständiger Drogenlegalisierung – ein Thema, das Musk bislang meidet.

Wahlhistorische Bilanz der Libertarian Party

Trotz flächendeckender Wahlzulassung in manchen Zyklen – 2020 stand das LP-Ticket in allen 50 Bundesstaaten und D.C. auf dem Stimmzettel – blieb der Erfolg bescheiden. Der aktuelle Präsidentschaftskandidat Chase Oliver errang 2024 nur 0,42 Prozent bzw. 635 551 Stimmen – das schwächste libertäre Ergebnis seit 2008. Insgesamt fielen sämtliche Kleinparteien zusammen 2024 auf lediglich 1,6 Prozent der Stimmen, ein historisches Tief. Damit bestätigt sich, dass selbst eine bundesweit bekannte Marke kaum gegen das Winner-takes-all-System ankommt.

Strukturelle Hürden, die auch Musks Projekt bremsen dürften

Der Zugang zu allen Bundeswahlzetteln kostet jährlich zweistellige Millionenbeträge und unzählige Unterschriften. Die LP verfügt hier über ein eingespieltes, föderal verzweigtes Netzwerk – etwas, das Musks frisch gegründeter „America Party“ fehlt. Kommentatoren verweisen deshalb darauf, dass er entweder enorme Summen in eine parallele Infrastruktur stecken oder mit einer bestehenden Drittpartei kooperieren müsste.

Warum Musk die LP (vorerst) ignoriert

- Markenkontrolle: Eine eigene Partei erlaubt Musk maximale persönliche Steuerung; die LP ist intern tief gespalten (Stichwort „Mises Caucus“) und daher schwer berechenbar.

- Positionierung: Musk versucht, eine breitere „technologisch-pragmatische Mitte“ anzusprechen, während die Libertarian Party gesellschaftlich oft radikal-individualistisch auftritt.

- Ökonomische Interessen: Eine Partei, die kompromisslos jede Staatsförderung verneint, stünde im Widerspruch zu Musks Geschäftsmodell, das – trotz freiheitlicher Rhetorik – auf öffentlichen Aufträgen und regulatorischer Begünstigung basiert.

Die Libertarian Party zeigt seit über fünf Jahrzehnten, wie schwer es ist, im US-Mehrheitswahlrecht eine dritte Kraft zu etablieren – selbst mit klarer Ideologie und gewachsener Basis. Musk könnte die vorhandene libertäre Infrastruktur theoretisch übernehmen, scheut aber offenbar den Verlust an Personenkult und programmatischer Dehnungsfähigkeit. Damit droht er, die Fehler seiner Vorgänger zu wiederholen: Hohe Anlaufkosten, Kampf um Wahlzulassungen, interne Flügelbildung – und am Ende womöglich der gleiche einstellige Stimmenanteil. Sollte er jedoch bereit sein, libertäre Kernthesen mit technologischer Zukunftserzählung, professioneller Kampagnenführung und großem Kapital zu verbinden, könnte er die LP überholen – allerdings um den Preis, das „Prinzip“ durch eine personalisierte Bewegung zu ersetzen.