Analyse des Schweizer Finanzmarkts vom 2. April 2025

Die Schweizer Börse beendete den heutigen Handelstag mit deutlichen Verlusten. Die geopolitische Unsicherheit, insbesondere vor der mit Spannung erwarteten Ankündigung neuer US-Zölle durch Präsident Trump, belastete die Marktstimmung massiv. Die Aussicht auf eskalierende Handelskonflikte führte zu einem allgemeinen Rückzug der Investoren – ein Risiko, das vor allem konjunktur- und exportabhängige Sektoren sowie den Gesundheitsbereich besonders traf.

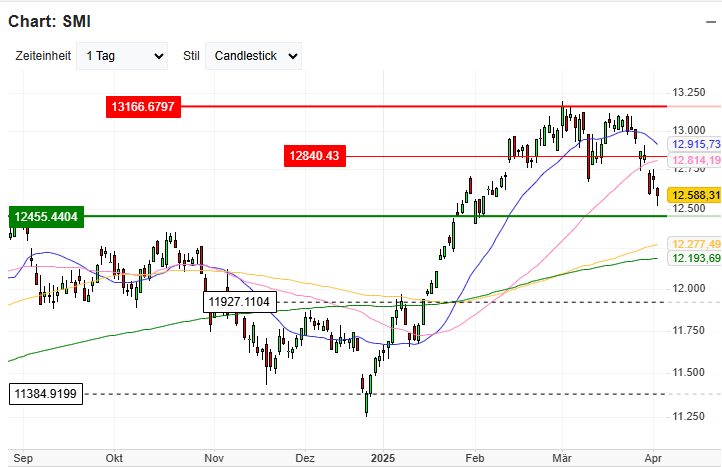

Indizes: Korrektur auf breiter Front

- SMI: schloss bei 12’588.31 Punkten (-0.77%). Intraday-Spanne: 12’518.72 – 12’638.31. Der Index ist seit Wochenbeginn um -1.07% gefallen.

- SLI: sank um 0.72% auf 2’029.08 Punkte.

- SPI: verlor 0.73% auf 16’790.28 Punkte.

Im europäischen Vergleich:

- EURO STOXX 50: -0.41% auf 5’298.61 Punkte – Unsicherheit durch mögliche Vergeltungszölle der EU.

- DAX: -0.73% auf 22’375.10 Punkte – besonders zyklische Titel wurden abverkauft.

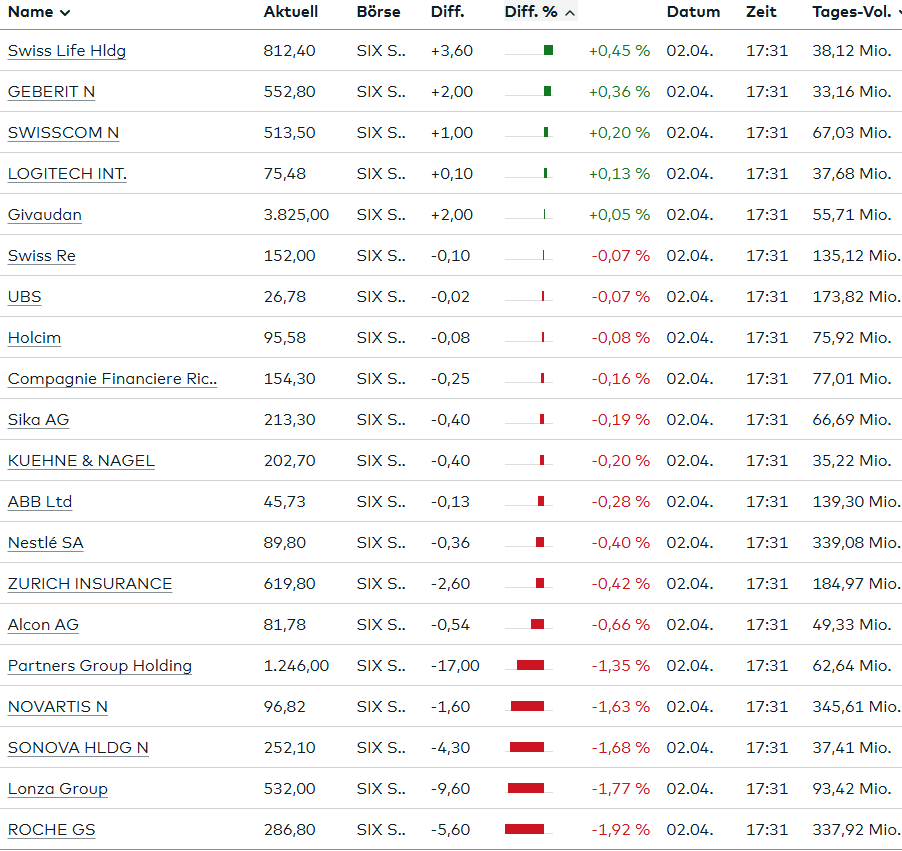

Einzelwerte: Deutliche Drucksignale in Pharma, Finanzen und Konsum

Verlierer des Tages:

- Roche: -1.92% auf 286.80 CHF – belastet durch zwei Faktoren:

- Erwartete US-Zölle auf Pharmaprodukte.

- Studienrückschlag bei Ocrevus (Multiple Sklerose), was das Potenzial zur Umsatzsicherung durch neue Darreichungsformen schmälert.

- Novartis: -1.63% auf 96.82 CHF – ebenfalls durch Zollängste und Branchendruck betroffen.

- Lonza: -1.77% auf 532.00 CHF – Auftragsfertiger mit hoher US-Abhängigkeit.

- Sonova (-1.68%), Straumann (-1.0%) und Alcon (-0.7%): medizintechnische Titel litten unter Gewinnwarnungen und schwachem Sektor-Sentiment.

- Partners Group: -1.35% – Kurszieländerungen durch US-Banken erzeugten Unsicherheit.

- SIG Group: -1.7% – UBS warnte vor vorsichtiger Geschäftsentwicklung.

- Swatch (-1.3%) & Richemont (-0.2%): Konsumwerte mit USA-Exposition belastet durch sinkende Verbraucherstimmung.

- Kühne+Nagel: -0.2% auf 202.70 CHF – Ermittlungen in Italien wegen Steuervergehen.

- SGS: -4.3% – ex-Dividende gehandelt, daher optisch deutlicher Rückgang.

Gewinner im SMI:

- Swiss Life: +0.45% auf 812.40 CHF – defensives Versicherungsprofil überzeugte.

- Geberit: +0.36% auf 552.80 CHF – Markt honoriert relative Stabilität.

- Swisscom: +0.20% auf 513.50 CHF – defensiver Telekomtitel in unsicheren Zeiten gesucht.

- Logitech (+0.13%) und Givaudan (+0.05%) ergänzten das Gewinnerfeld.

- Dätwyler (Breitmarkt): +5.02% – überraschend früher Produktionsstart von Komponenten für GLP-1-Spritzen.

Währungs- und Rohstoffmarkt

- EUR/CHF: +0.47% auf 0.9582 – leichte Aufwertung des Euro trotz geopolitischer Unsicherheiten.

- USD/CHF: -0.16% auf 0.8821 – Abwertung des USD, defensive CHF-Nachfrage.

- Ölpreis (Brent): +0.36% auf 74.67 USD – Nachfrage gestützt durch geopolitische Spannungen.

- Gold: +0.52% auf 3’127.10 CHF – klassischer sicherer Hafen in unsicherem Umfeld.

- Bitcoin: +1.88% auf 86’726.24 USD – weiterhin attraktiv als dezentraler „Wertspeicher“.

Zinsmarkt

- 10-jährige Bundesobligationen: 0.4690% (-3.89%) – starke Nachfrage nach sicheren Staatsanleihen ließ Renditen sinken.

Markttechnisches Fazit

Der SMI hat mit dem heutigen Rücksetzer seine Wochenverluste auf -1.07% ausgeweitet. Angesichts der Volatilitätszunahme (VIX: +3.7%) signalisiert der Markt erhöhte Nervosität. Auf Jahressicht liegt der SMI dennoch +8.3% im Plus, was die Widerstandskraft des Schweizer Markts im internationalen Vergleich betont. Kurzfristig bleibt das Sentiment jedoch angeschlagen, vor allem solange Unsicherheit über die US-Zollpolitik und deren mögliche Auswirkungen auf exportstarke Branchen herrscht.

Schweizer zeigen vorsichtige Offenheit für neues EU-Vertragspaket

Eine neue Umfrage zeigt, dass eine relative Mehrheit der Schweizer Bevölkerung das neue EU-Vertragspaket (eher) unterstützt. 47 % der Befragten sprechen sich dafür aus, während 35 % dagegen sind und 18 % noch keine klare Meinung haben.

Zustimmung nach Parteizugehörigkeit:

- GLP: 76 % dafür

- SP: 70 % dafür

- Mitte: 59 % dafür

- FDP: 56 % dafür

- Grüne: 50 % dafür

- SVP-Basis: 75 % dagegen

Besonders auffällig ist der hohe Anteil an Unentschlossenen bei Frauen (25 %) und jungen Menschen (35 %), was auf eine noch nicht gefestigte Meinung in diesen Bevölkerungsgruppen hinweist.

Trotz dieser Unsicherheiten erkennt der Politikwissenschaftler Fabio Wasserfallen einen Trend zu wachsender Zustimmung. Die Umfrage zeige zudem, dass eine Mehrheit der Befragten eine engere Beziehung zur EU wünscht, trotz gleichzeitiger Betonung von Souveränität.

Haltung zur EU-Beziehung:

- 46 % wünschen sich mehr Distanz zur EU

- 30 % befürworten eine engere Beziehung

- 17 % wollen den aktuellen Zustand beibehalten

Zudem halten 42 % der Befragten stabile Beziehungen zur EU für sehr wichtig und 38 % für eher wichtig.

Kommentar zur SVP-Position:

Die SVP spricht in diesem Kontext von einem „EU-Beitritt light“. Nationalrat Thomas Matter kritisiert das Vertragswerk als schleichenden EU-Beitritt durch die Hintertür, obwohl es formal kein solcher sei. Marcel Dettling, SVP-Parteipräsident, warnt vor einem Verlust der Autonomie, insbesondere bei Lohnschutz und institutionellen Fragen. Die SVP lehnt das Vertragswerk entschieden ab.

Bewertung:

Die Umfrage zeigt ein Stimmungsbild, das auf eine vorsichtige, aber wachsende Offenheit der Schweizer Bevölkerung gegenüber einer verstärkten Zusammenarbeit mit der EU hinweist. Zugleich bleiben Vorbehalte – insbesondere bei der SVP und unter jungen Menschen – deutlich spürbar. Die Debatte um den „EU-Beitritt light“ dürfte sich damit weiter zuspitzen.

Schweizer Automarkt im ersten Quartal 2025: Tiefststand und regulatorische Herausforderungen

Der Schweizer Automarkt hat im ersten Quartal 2025 mit nur 52’690 Neuzulassungen das schlechteste Quartalsergebnis seit der Jahrtausendwende verzeichnet. Dies entspricht einem Rückgang von 7,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Laut dem Importverband Auto Schweiz ist die aktuelle Marktkrise auf die ausstehende Entscheidung des Bundesrats zur CO2-Verordnung zurückzuführen, die den Markt in eine Art Schockstarre versetzt hat. Die Branche befürchtet eine Überregulierung sowie potenzielle Strafzahlungen von bis zu 500 Millionen Franken, was erhebliche Unsicherheit schafft. Um Arbeitsplatzabbau zu vermeiden, fordert Auto Schweiz eine marktwirtschaftliche Kurskorrektur und eine Anpassung der Regelungen an europäische Normen. Während Elektroautos und Plug-in-Hybride im ersten Quartal 2025 bereits einen Marktanteil von 29,7 % erreichten, wird dieses Wachstum als unzureichend für das angestrebte Netto-Null-Ziel bis 2050 betrachtet. Damit steht der Schweizer Automarkt vor großen Herausforderungen, die sowohl regulatorischer als auch marktstrategischer Natur sind.

Drohende Wohnungsnot in der Schweiz: Forderungen nach beschleunigtem Wohnungsbau

Die Schweiz steht vor einer drohenden Wohnungsnot, da die für 2025 geplanten 42’000 neuen Wohnungen nicht ausreichen werden, um die steigende Nachfrage zu decken. Der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) fordert daher dringende Maßnahmen zur Beschleunigung des Wohnungsbaus. Eine zentrale Forderung ist die Reform der Bewilligungsverfahren, bei der digitale Prozesse eingeführt werden sollen, um Planungs- und Bewilligungszeiten zu verkürzen. Zudem sollten Einsprachen auf schützenswerte Interessen begrenzt werden, um unnötige Verzögerungen zu vermeiden.

Ein weiterer Vorschlag betrifft die Raumplanung: Durch höhere Ausnützungsziffern und reduzierte Grenzabstände soll mehr Wohnraum geschaffen werden, beispielsweise durch den Bau von Hochhäusern. Auch bei Konflikten zwischen Denkmalschutz und Wohnungsbau wird eine Lösung auf übergeordneter Ebene gefordert, um Projekte nicht zu blockieren.

Der SBV betont zudem die Bedeutung von Ersatzneubauten, die effizient mehr Wohnraum generieren könnten. Gleichzeitig warnt der Verband vor einem Fachkräftemangel im Baugewerbe und fordert attraktive Löhne, um qualifizierte Arbeitskräfte zu sichern. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach Wohnraum zu befriedigen und eine Verschärfung der Wohnraumknappheit zu verhindern.

BYD, ein chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, ist in den Schweizer Markt eingetreten. Hier sind die Hauptpunkte:

- Markteintritt und Vertrieb:

- BYD hat seinen ersten Showroom in Zürich eröffnet, mit weiteren Standorten in Städten wie Zug, Lugano und Bellinzona.

- Das Vertriebsnetz soll bis Ende 2025 auf 15 Verkaufsstellen erweitert werden.

- Modelle und Preise:

- Drei Hauptmodelle wurden vorgestellt:

- BYD SEAL: Ein vollelektrisches Sportfahrzeug mit Preisen ab 48.990 CHF.

- BYD SEALION 7: Ein leistungsstarker Elektro-SUV, erhältlich ab 49.990 CHF.

- BYD SEAL U DM-i: Ein Plug-in-Hybrid-SUV mit Preisen ab 42.990 CHF.

- Technologie und Innovation:

- BYD hebt seine einzigartige Blade-Batterie hervor, die sicherer, effizienter und langlebiger ist.

- Ein technologischer Durchbruch verspricht ultraschnelles Laden in nur fünf Minuten für 400 km Reichweite.

- Die Fahrzeugmodelle setzen auf moderne Technologien wie die e-Platform 3.0 und Cell-to-Body-Design.

- Nachhaltigkeit und Vision:

- BYD ist der weltweit größte Hersteller von sogenannten NEVs (New Energy Vehicles) und hat den Meilenstein von 10 Millionen produzierten Fahrzeugen erreicht.

- Ziel des Unternehmens ist es, den Übergang zu nachhaltiger Mobilität voranzutreiben und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren.

Geplantes Ende des AKW-Neubauverbots sorgt für neue Atomdebatte

Die Ankündigung des Bundesrates, das Verbot für den Bau neuer Atomkraftwerke (AKW) im Rahmen eines indirekten Gegenvorschlags zur Volksinitiative „Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)“ aufzuheben, hat eine kontroverse Debatte in der Schweiz ausgelöst. Während bürgerliche Kreise und die Strombranche das Vorhaben begrüßen, drohen linke Parteien und Umweltverbände mit dem Referendum.

Positionen der Befürworter

Befürworter wie die SVP und der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) sehen in der Aufhebung des Neubauverbots einen wichtigen Schritt hin zu einer technologieoffenen Energiepolitik. Sie argumentieren, dass Kernkraftwerke für die Versorgungssicherheit, insbesondere in den Wintermonaten, unverzichtbar seien. Der steigende Strombedarf infolge von Dekarbonisierung, Digitalisierung und Bevölkerungswachstum erfordere eine flexible Strategie, um eine drohende Stromlücke zu verhindern. Zudem betonen sie, dass nur eine Kombination aus erneuerbaren Energien und Kernenergie die Klimaziele und die Versorgungssicherheit langfristig gewährleisten könne.

Das Nuklearforum Schweiz unterstützt den Gegenvorschlag ebenfalls und betont, dass nur eine technologieoffene Energiepolitik den Spagat zwischen steigendem Strombedarf, Klimazielen und Versorgungssicherheit ermögliche.

Kritik von links und Umweltverbänden

Die SP, die Grünen und die Grünliberalen lehnen die Pläne entschieden ab. Sie warnen vor einem Rückschlag für die Energiewende und verweisen auf den 2017 beschlossenen und 2024 bestätigten Atomausstieg durch das Volk. Die Kritiker werfen dem Bundesrat vor, die Kosten und die langen Bauzeiten von AKW zu ignorieren. Neue Kernkraftwerke würden frühestens in den 2050er-Jahren ans Netz gehen und damit keinen Beitrag zum Netto-Null-Ziel bis 2050 leisten. Zudem befürchten sie, dass die Förderung der Kernenergie den Ausbau erneuerbarer Energien gefährdet.

Auch die Allianz Atomausstieg, ein Zusammenschluss von Umweltverbänden und atomkritischen Parteien, kritisiert den Gegenvorschlag als „Irrweg“. Sie argumentiert, dass Atomkraft zu spät, zu teuer und mit hohen Risiken verbunden sei.

Forderungen der Kantone

Die Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) fordert vom Bundesrat eine umfassende strategische Analyse, bevor über den Gegenvorschlag entschieden wird. Sie betont, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien sowie Massnahmen zur Energieeffizienz weiterhin höchste Priorität haben müssten.

Zentrale Streitpunkte

Der Streit dreht sich vor allem um drei zentrale Fragen:

- Versorgungssicherheit vs. Energiewende: Kann die Schweiz ihre ambitionierten Klimaziele erreichen, ohne auf Atomkraft zurückzugreifen?

- Kosten und Zeithorizont: Sind neue AKW eine realistische Option angesichts der enormen Kosten und langen Planungs- und Bauzeiten?

- Volksentscheide und Demokratie: Respektiert der Bundesrat den 2017 beschlossenen Atomausstieg oder gefährdet er den Volkswillen?

Ausblick

Die Debatte zeigt, wie tief die gesellschaftlichen Gräben zwischen Technologieoffenheit und einem klaren Atomausstieg sind. Während die bürgerlichen Kräfte und die Stromwirtschaft auf die langfristigen Vorteile der Kernenergie setzen, warnen Linke und Umweltverbände vor einem gefährlichen Abstecher in die Vergangenheit. Sollte der Bundesrat an seinem Vorschlag festhalten, könnte dies zu einer weiteren Volksabstimmung führen – und damit zu einer erneuten Klärung des schweizerischen Energiepfades.