Tagesanalyse Schweizer Finanzplatz – 03. April 2025

1. Marktlage & Ursachen des Einbruchs

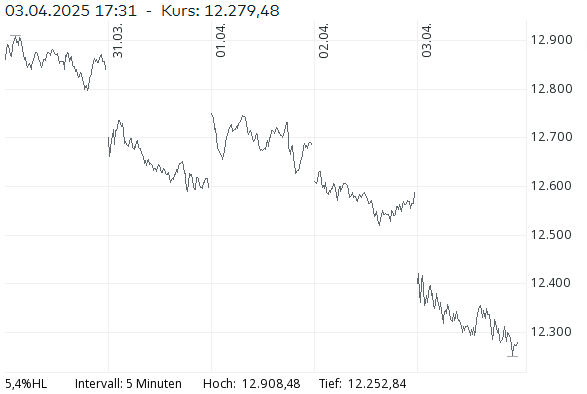

Die Schweizer Börse schloss am Donnerstag mit einem markanten Verlust. Hauptursache war ein aggressives Zollpaket von US-Präsident Donald Trump, das weltweite Märkte erschütterte. Insbesondere die Schweiz wurde mit einem Aufschlag von 31 % auf alle Exporte in die USA außergewöhnlich stark getroffen – der höchste Zollsatz unter den westlichen Industrieländern. Dies löste eine massive Flucht aus Risikoanlagen aus und führte zu einem deutlichen Umschwung in Richtung sicherer Häfen wie Gold, Bundesobligationen und dem Schweizer Franken.

2. Indizes im Überblick (Schlusskurse & Veränderung)

| Index | Schlussstand | Veränderung | Kommentar |

|---|---|---|---|

| SMI | 12’279.48 | -2.45 % | Zweitschlechtester Börsentag 2025, Jahresplus auf +5.64 % reduziert |

| SLI | 1’966.07 | -3.11 % | Überdurchschnittliche Belastung, da Schwergewichte wie Nestlé nicht übergewichtet sind |

| SPI | 16’356.03 | -2.59 % | Breiter Markt unter starkem Abgabedruck |

| EURO STOXX 50 | 5’112.41 | -3.61 % | Größter Tagesverlust seit über drei Jahren |

| DAX | 21’700.36 | -3.08 % | Entsprechend stark betroffen von Zöllen gegen EU |

| EUR/CHF | 0.9491 | -0.66 % | Franken als sicherer Hafen gesucht |

| USD/CHF | 0.8586 | -2.64 % | Dollar verliert massiv gegenüber dem Franken |

| Bundesobligationen (10J) | 0.4580 | -2.35 % | Tiefster Stand seit Februar, deutlicher Risk-Off-Modus |

| Ölpreis (Brent) | 69.91 USD | -5.23 % | Einbruch wegen Rezessionssorgen |

| Gold (1 Unze) | 3’108.80 USD | -0.81 % | Nach nächtlichem Rekordhoch leichte Korrektur |

| Bitcoin | 81’716.42 USD | -5.83 % | Verluste im Risk-On-Segment deutlich sichtbar |

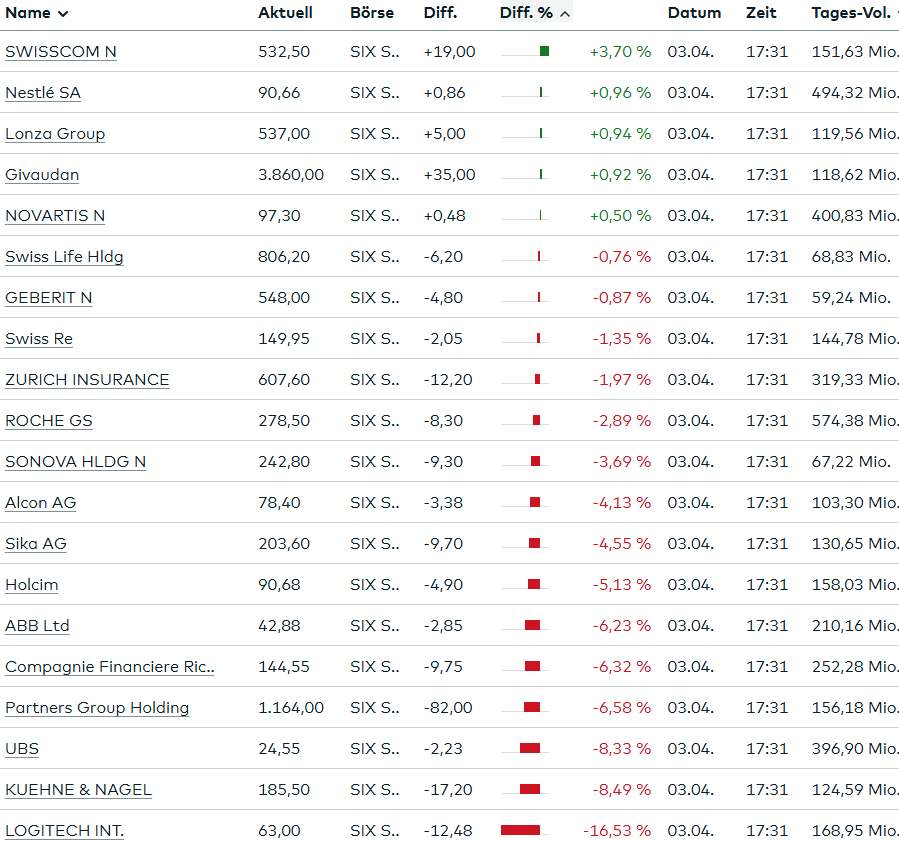

3. Unternehmenswerte im Fokus

Gewinner im SMI:

- Swisscom (+3.7 % auf 532.50 CHF): Als defensiver Telekomwert mit Fokus auf die Schweiz nicht von Zöllen betroffen, klarer Profiteur der Risikoaversion.

- Nestlé (+0.96 % auf 90.66 CHF): Defensives Konsumprofil stützt, weltweite Diversifikation wirkt stabilisierend.

- Novartis (+0.50 % auf 97.30 CHF): Pharmaprodukte von US-Zöllen ausgenommen, positiv bewertet.

- Lonza (+0.94 %), Givaudan (+0.92 %): Ebenfalls defensiv positioniert, mit guter Preisstabilität.

- Schindler PS (+0.4 %): Solider Abschluss im negativen Umfeld.

Verlierer im SMI:

- Logitech (-16.53 % auf 63.00 CHF): Größter Verlierer, stark abhängig von Asienproduktion, hoher USA-Anteil – massiv betroffen durch Zölle.

- Kühne + Nagel (-8.49 %): Logistiker mit starker globaler Exposition, Handelsvolumen-Risiko.

- UBS (-8.33 %): Banken leiden unter sinkenden Renditen und regulatorischen Unsicherheiten.

- Partners Group (-6.58 %): Negative Stimmung gegenüber wachstumsorientierten Titeln.

- Richemont (-6.32 %), Swatch (-6.14 %): Luxusgüter besonders betroffen, da USA Schlüsselmarkt (20 % der Uhrenexporte).

Weitere Belastungen im Sektor:

- VAT (-11 %), AMS Osram (-8.4 %), Comet (-8.1 %), Inficon (-8.0 %): Technologiewerte besonders sensibel auf Zölle und schwächelnde Wachstumsperspektiven.

- ABB (-6.23 %), Holcim (-5.13 %), Sika (-4.55 %): Zyklische Industriewerte unter Druck wegen globaler Rezessionssorgen.

- Roche (-2.9 %): Zusätzlich belastet durch Studienmisserfolg mit Ocrevus.

4. Makroökonomisches Umfeld Schweiz

- Zölle & Ausblick: Die 31 % US-Zölle treffen besonders Exportbranchen wie Maschinenbau, Uhren und Lebensmittel (Käse, Schokolade). 19 % der Schweizer Exporte gehen in die USA. Die Schweizer Regierung plant keine Gegenmaßnahmen, sucht jedoch diplomatische Lösungen.

- Inflation: März-Inflation bleibt mit 0.3 % weit unter Ziel, SNB-Leitzins aktuell bei 0.25 %, mit zunehmenden Erwartungen an eine baldige Zinssenkung.

- Währung: Der Franken ist auf dem höchsten Stand seit fünf Monaten gegenüber dem USD. Das spricht für hohe Risikoaversion am Markt.

5. Zusammenfassung & Ausblick Die Schweizer Börse wurde am heutigen Handelstag stark von geopolitischen Spannungen und der Eskalation eines globalen Handelskriegs getroffen. Der breite Ausverkauf vor allem im exportorientierten und technologielastigen Segment lässt auf eine weiter angespannte Stimmung schließen. Der Franken als sicherer Hafen gewinnt, während Zinsfantasie durch die SNB abnimmt. Die mittelfristigen Perspektiven hängen entscheidend von den Reaktionen der betroffenen Handelsnationen und einer möglichen diplomatischen Deeskalation ab. Kurzfristig dürfte die Volatilität hoch bleiben. Defensive Werte und solide Dividendenzahler rücken ins Zentrum des Anlegerinteresses.

Bevölkerungsentwicklung und natürliche Bevölkerungsbewegung in der Schweiz im Jahr 2024 (provisorische Ergebnisse)

1. Bevölkerungswachstum:

- Die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz wuchs 2024 auf 9 048 900 Personen (+86 600, +1,0 %).

- Der Zuwachs fiel geringer aus als im Vorjahr (2023: +1,7 %), was primär mit dem rückläufigen Wanderungssaldo zu erklären ist.

- Alle Kantone verzeichneten Bevölkerungszuwächse – Schaffhausen (+1,8 %), Freiburg und Wallis (je +1,5 %) lagen vorne; Tessin, Appenzell Ausserrhoden (+0,3 %) und Jura (+0,4 %) lagen am unteren Ende.

2. Geburten und Fruchtbarkeit:

- 78 000 Lebendgeburten wurden verzeichnet – ein Rückgang von 2,5 % gegenüber 2023 (–2 000 Geburten).

- Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau sank auf 1,28, den tiefsten je gemessenen Wert in der Schweiz.

- Geburtenrate: 8,7 pro 1 000 Einwohner/-innen (2023: 9,0).

- Leichter Anstieg der Geburten lediglich in Wallis (+0,9 %) und Basel-Landschaft (+0,1 %).

3. Todesfälle und Lebenserwartung:

- 71 800 Todesfälle: stabil im Vergleich zum Vorjahr.

- Regional starke Unterschiede: z. B. +6,4 % in Appenzell Ausserrhoden, –13,5 % in Nidwalden.

- Der Geburtenüberschuss (Differenz Geburten – Todesfälle) betrug nur noch 6 200 Personen, der niedrigste Wert seit 1918.

- In 11 Kantonen starben mehr Menschen, als geboren wurden – u. a. Bern, Tessin, Basel-Stadt, Graubünden.

- Lebenserwartung bei Geburt stieg auf:

- 86,0 Jahre für Frauen

- 82,5 Jahre für Männer

- Auch die Lebenserwartung ab 65 Jahren erhöhte sich auf 23,0 (Frauen) bzw. 20,5 Jahre (Männer).

4. Migration:

- Einwanderungen: 212 700 Personen, ein Rückgang um –19,1 % gegenüber dem Rekordjahr 2023.

- Davon 22 600 Schweizer/-innen, 190 100 Ausländer/-innen.

- Nur noch 9 600 Ukrainer/-innen mit Schutzstatus S (2023: 50 600).

- Auswanderungen: 125 600 Personen (+1,3 %), vor allem mehr ausländische Personen verließen die Schweiz.

- Wanderungssaldo: 87 100 (2023: 139 100), ein Rückgang um –37,4 %.

- Der Ausländeranteil an der Bevölkerung lag bei 27,4 % und wuchs mit +2,5 % stärker als die schweizerische Bevölkerung (+0,4 %).

5. Weitere demografische Trends:

- Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt:

- Gesamt: 32,4 Jahre

- Erstes Kind: 31,3 Jahre

- Die Kinderzahl pro Frau (ZGZ) ist bei Schweizerinnen deutlich tiefer (1,20) als bei Ausländerinnen (1,49).

- Alterung als dominierender Faktor für hohe Sterberate: 88 % der Verstorbenen waren über 65 Jahre alt.

Kritische Bewertung:

- Der Rückgang der Geburten bei gleichzeitig ansteigender Lebenserwartung verschärft die demografische Alterung.

- Die Nettozuwanderung bleibt der wichtigste Treiber des Bevölkerungswachstums – eine strukturelle Abhängigkeit mit politischen und sozialen Implikationen.

- Der historisch tiefe Geburtenüberschuss ist ein Warnsignal für zukünftige Generationenverhältnisse, Sozialversicherungssysteme und Arbeitsmarktfragen.

- Auch wenn die Einwanderung 2024 zurückging, bleibt sie auf hohem Niveau – die Schweiz bleibt ein Migrationsland.

Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) für März 2025:

Gesamtbild

Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) blieb im März 2025 unverändert bei 107,5 Punkten (Basis Dezember 2020 = 100). Im Vergleich zum März 2024 ergibt sich eine jährliche Teuerung von +0,3 %.

Diese Stabilität resultiert aus gegenläufigen Preisentwicklungen, die sich insgesamt ausgeglichen haben.

Einzelne Preisentwicklungen im März 2025

Preisanstiege

- Pauschalreisen ins Ausland (+6,4 %)

- Bekleidung und Schuhe (z. B. Damenjacken +7,7 %, Herrenjacken +16,7 %)

- Abonnemente für Zeitungen und Zeitschriften (+3,0 %)

- Freizeit und Kultur insgesamt (+1,4 %)

Preisrückgänge

- Parahotellerie (z. B. Ferienwohnungen, -16,4 %)

- Mieten von privaten Verkehrsmitteln (−14,5 %)

- Energieprodukte wie:

- Heizöl (−3,1 %)

- Benzin (−1,3 %)

- Diesel (−0,9 %)

- Einzelne Lebensmittel, z. B. Beeren (−10,1 %) und Olivenöl (−7,7 %)

Kerninflation

- Kerninflation 1 (ohne frische/saisonale Produkte, Energie/Treibstoffe): +0,1 % zum Vormonat, +0,9 % zum Vorjahr

- Kerninflation 2 (zusätzlich ohne administrierte Preise): +0,1 % zum Vormonat, +1,2 % zum Vorjahr

Teuerung nach Produktkategorien

| Kategorie | Monatsveränderung | Jahresveränderung |

|---|---|---|

| Totalindex | ±0,0 % | +0,3 % |

| Inlandgüter | −0,1 % | +1,0 % |

| Importgüter | +0,5 % | −1,7 % |

| Waren (gesamt) | +0,1 % | −1,6 % |

| Dienstleistungen | ±0,0 % | +1,6 % |

| Erdölprodukte | −1,6 % | −6,4 % |

Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI)

- Der HVPI der Schweiz lag im März 2025 bei 106,86 Punkten (Basis 2015 = 100).

- Veränderung:

- −0,1 % gegenüber Februar 2025

- +0,1 % gegenüber März 2024

Der HVPI dient dem europäischen Vergleich und wird nach einer einheitlichen EU-Methode berechnet.

Kritische Einordnung

Trotz medialer Schlagzeilen zur Inflation bleibt der Preisauftrieb in der Schweiz vergleichsweise moderat. Auffällig ist:

- Die negative Teuerung bei Importgütern, was auf einen starken Franken oder sinkende Auslandspreise hindeuten könnte.

- Die Entkopplung zwischen Güter- und Dienstleistungspreisen: Während Waren günstiger wurden, stiegen die Preise für Dienstleistungen weiter an – ein klassisches Muster in der Post-Pandemie-Konjunktur.

- Die Kerninflation liegt weiterhin unter 1 % – kein Grund zur geldpolitischen Panik, auch wenn einzelne Konsumbereiche wie Reisen und Freizeit deutliche Aufschläge zeigen.

Komplexe Handelsbeziehungen: Trumps Zollpläne gegen die Schweiz und ihre Folgen

Die Beziehungen zwischen den USA und der Schweiz stehen vor einer neuen Herausforderung, nachdem Donald Trump angekündigt hat, die Schweiz mit Zöllen von 31 % zu belegen. Trump begründet diese Maßnahme damit, dass die Schweiz durch ihre positive Handelsbilanz gegenüber den USA wirtschaftlich profitiere, während die USA verlören. Tatsächlich exportiert die Schweiz im Jahr 2024 Waren im Wert von 53 Milliarden Franken in die USA, importiert jedoch nur für 14 Milliarden Franken, was zu einem Handelsüberschuss von 39 Milliarden Franken führt.

Allerdings zeigt eine genauere Betrachtung, dass die Situation komplexer ist, als Trump darstellt. Während die Schweiz bei Waren einen Überschuss aufweist, hat sie bei Dienstleistungen ein Defizit von 21 Milliarden Franken gegenüber den USA. Dies liegt hauptsächlich an Lizenzgebühren für US-Software sowie an anderen Dienstleistungen wie Forschung, Entwicklung und Tourismus. Zudem investieren Schweizer Unternehmen erheblich in die USA, mit einem Kapitalbestand von 288 Milliarden Franken, und schaffen dort etwa 340.000 Arbeitsplätze.

Trumps Vorwürfe gegen die Schweiz reichen jedoch weiter: Er beschuldigte das Land früher, den Devisenkurs zu manipulieren, um seine eigene Wirtschaft zu stärken. Die Schweizer Nationalbank hat diese Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen. Experten kritisieren Trumps einseitige Sichtweise, die die bilateralen Beziehungen auf den Warenhandel reduziert und andere Aspekte wie Dienstleistungen und Investitionen ignoriert.

Sollten die geplanten Zölle tatsächlich eingeführt werden, könnte dies schwerwiegende Konsequenzen für die Schweizer Wirtschaft haben. Schätzungen zufolge könnte das Bruttoinlandprodukt (BIP) der Schweiz um bis zu 0,6 % sinken. Der Artikel betont daher, dass die Beziehung zwischen den beiden Ländern vielschichtig ist und nicht allein durch den Warenhandel definiert werden kann. Trumps Zollpläne werden als kurzsichtig kritisiert und könnten langfristig negative Auswirkungen auf beide Volkswirtschaften haben.

Bundesrat setzt auf Verhandlungen statt Gegenmassnahmen zu US-Zöllen

Der Bundesrat hat sich in einer ausserordentlichen Sitzung gegen sofortige Gegenmassnahmen zu den von US-Präsident Donald Trump angekündigten hohen Zöllen auf Schweizer Exportgüter entschieden. Stattdessen will er auf Verhandlungen mit den USA setzen und eine Eskalation der handelspolitischen Spannungen vermeiden. Eine Zunahme dieser Spannungen liege nicht im Interesse der Schweiz, begründete der Bundesrat seine Entscheidung.

Die Schweiz steht vor einer massiven Belastung ihrer Exporte: Ab dem 5. April werden Schweizer Warenexporte in die USA mit Zusatzzöllen von zunächst 10 Prozent, ab dem 9. April mit weiteren 21 oder 22 Prozent belegt – insgesamt also 31 oder 32 Prozent. Diese Zölle betreffen insbesondere Maschinen, Uhren und landwirtschaftliche Güter, während Pharmaprodukte, Halbleiter und Energie davon ausgenommen sind. Der Bundesrat kritisierte die Berechnungen der US-Regierung als „nicht nachvollziehbar“. Im Vergleich zu anderen Ländern mit ähnlicher Wirtschaftsstruktur sei die Schweiz unverhältnismäßig stark betroffen.

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin äusserten ihr Bedauern über Trumps Schritt. Keller-Sutter betonte, dass der Bundesrat primär ein zollfreies Handelsumfeld anstrebe und keine voreiligen Massnahmen ergreifen wolle, bevor die Situation sorgfältig analysiert sei. „Wir wollen uns alle Optionen offenhalten“, sagte sie. Parmelin hob hervor, dass rund 99 Prozent der US-Importe in die Schweiz zollfrei seien und der mittlere Zollsatz bei lediglich 0,2 Prozent liege. Vor diesem Hintergrund erscheine der gewählte Ansatz der USA umso überraschender.

Der Bundesrat befürchtet, dass Gegenmassnahmen der Schweiz mit zusätzlichen Kosten für die heimische Wirtschaft verbunden wären, etwa durch eine Verteuerung von Importen aus den USA. Laut Eric Scheidegger, Chefökonom des Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco), wird zwar kein scharfer Konjunktureinbruch in der Schweiz erwartet, doch kommen die Zölle zu einem ungünstigen Zeitpunkt für die Industrie.

Die US-Regierung habe signalisiert, gesprächsbereit zu sein, so Parmelin. Nun gelte es, das Vorgehen Washingtons besser zu verstehen, bevor konkrete Angebote in Verhandlungen gemacht werden könnten. Ein direkter Kontakt zum engsten Kreis der US-Regierung bestehe derzeit zwar nicht, doch sei dies laut Keller-Sutter „wohl eine Frage der Zeit“.

Insgesamt zeigt sich der Bundesrat zurückhaltend, um eine Verschärfung der Spannungen zu vermeiden. Gleichzeitig unterstreicht er die Bedeutung der bilateralen Beziehungen und die Notwendigkeit eines dialogorientierten Ansatzes, um die Interessen der Schweizer Wirtschaft bestmöglich zu vertreten.

Auswirkungen neuer US-Zölle auf die Luxusgüterbranche

Die Ankündigung neuer Zölle durch den US-Präsidenten trifft wichtige Märkte für Luxusgüter hart. Während die Europäische Union mit einer 20-prozentigen Einfuhrzollrate belegt wird, betrifft dies die Schweiz sogar mit einer 31-prozentigen Rate. Diese Maßnahmen haben unmittelbare finanzielle Konsequenzen für Unternehmen in der Luxusgüterbranche. So verzeichnen Richemont und Swatch Group Kursrückgänge von jeweils 5 %, während Pandora, das ausschließlich aus Thailand beliefert wird, durch einen 36-prozentigen Zoll um 13 % einbricht. Auch andere große Marken wie Burberry, Kering und LVMH sind betroffen und melden Verluste zwischen 2 % und 6 %. Analysten von JPMorgan warnen, dass insbesondere Schweizer Uhrenhersteller unter Druck geraten könnten, da sie bereits geringe Gewinnmargen aufweisen. Die neuen Zölle verdeutlichen die erheblichen wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen auf europäische und schweizerische Exporteure in der Luxusgüterindustrie.

Goldpreis erreicht neue Rekordhöhen aufgrund von Zollunsicherheiten und Flucht in sichere Anlagen

Die Preise für Gold haben neue Rekordstände erreicht, da Anleger verstärkt in sichere Anlagen investieren. Diese Entwicklung steht im Kontext der jüngsten Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, neue umfassende Zölle auf alle Importe in die USA zu erheben. Besonders betroffen sind Länder wie China mit einem Zollsatz von 34 % und die Europäische Union mit 20 %. Diese aggressiven Maßnahmen haben Unsicherheit an den Finanzmärkten geschürt und einen Verkaufsdruck ausgelöst, was zu einem Rückgang des US-Dollars geführt hat. Vor diesem Hintergrund sehen Experten das Potenzial für einen weiteren Anstieg des Goldpreises: Kurzfristig könnte dieser die Marke von 3.200 USD pro Unze erreichen, mit Prognosen, die sogar ein Aufwärtspotenzial bis 3.300–3.500 USD in Aussicht stellen. Neben Gold profitierten auch andere Edelmetalle wie Silber und Platin von der Marktdynamik und zeigten leichte Preisanstiege, während Palladium leicht nachgab. Die Entwicklung unterstreicht die wachsende Bedeutung von Gold als sicherer Hafen in Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wohnraum in der Schweiz: Junge Haushalte zwischen steigenden Preisen und knappem Angebot

Die Anschaffung von Wohneigentum wird für Schweizer Haushalte, insbesondere für jüngere Generationen, zunehmend zur Herausforderung. Eine aktuelle Studie der UBS zeigt, dass die Kosten für den Erwerb von Wohnungen und Häusern weiter steigen und es immer schwieriger wird, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Vor allem junge Haushalte müssen den Kauf aufschieben oder ganz darauf verzichten.

Laut Thomas Rieder, Immobilienexperte der UBS, ist die Nachfrage nach Wohneigentum zwar vorhanden, da niedrige Hypothekarzinsen dafür sorgen, dass Käufer weniger Wohnkosten als Mieter für vergleichbare Objekte zahlen müssten. Das Problem liegt jedoch beim Angebot, das ein Drittel unter dem Durchschnitt der letzten 15 Jahre liegt. Die Folge sind stark steigende Preise: Eigentumswohnungen werden im laufenden Jahr um 3 Prozent und Einfamilienhäuser um 4 Prozent teurer. Selbst bei einem überdurchschnittlichen Haushaltseinkommen von 200’000 Franken sind landesweit nur noch knapp die Hälfte aller ausgeschriebenen Objekte finanzierbar. In der Region Zürich müssen Käufer mittlerweile mindestens 20 Minuten vom Stadtzentrum entfernt wohnen, um erschwingliche Objekte zu finden.

Der Rückgang der Wohneigentumsquote unter 65-Jährigen hat sich in den letzten Jahren deutlich beschleunigt. Junge Haushalte verfügen oft nicht über die nötigen finanziellen Mittel und sind gezwungen, länger zu sparen oder in ländlichere Gebiete zu ziehen. Dies führt dazu, dass sie vermehrt aus den urbanen Zentren verdrängt werden.

Auch der Mietmarkt bleibt unter Druck. Laut der UBS-Studie werden die Angebotsmieten im laufenden Jahr voraussichtlich um 2,5 Prozent und die Bestandsmieten um 1,5 Prozent steigen. Ein Grund dafür ist das sinkende Angebot an freien Mietwohnungen, das durch die alternde Gesellschaft verstärkt wird. Ältere Menschen ziehen seltener um, zum einen wegen der hohen Marktmieten und zum anderen, weil die Babyboomer-Generation dank guter Vermögenssituation keine Notwendigkeit sieht, ihre Wohnverhältnisse zu reduzieren. Diese Entwicklung führt laut Matthias Holzhey, ebenfalls UBS-Immobilienexperte, zu einem „Einfrieren des Immobilienmarkts“.

Insgesamt zeichnet die Studie ein Bild eines Schweizer Immobilienmarktes, der durch hohe Preise, knappe Verfügbarkeit und eine alternde Bevölkerung gekennzeichnet ist. Junge Haushalte geraten dabei zunehmend unter Druck, sowohl beim Erwerb von Wohneigentum als auch bei der Suche nach bezahlbarem Mietraum.