Tagesanalyse Schweizer Finanzplatz – Freitag, 4. April 2025

Der heutige Handelstag war einer der heftigsten am Schweizer Finanzplatz seit Jahren. Der „Liquidation Day“ traf die Märkte mit voller Wucht. Die geopolitische Eskalation im globalen Handelskonflikt, ausgelöst durch neue US-Zölle und aggressive Gegenzölle Chinas (34 % auf US-Importe ab dem 10. April sowie eine schwarze Liste mit US-Firmen), brachte den Schweizer Aktienmarkt massiv unter Druck. Die Reaktion war eine panikartige Flucht aus Risikoassets und ein beispielloser Abverkauf quer durch alle Branchen.

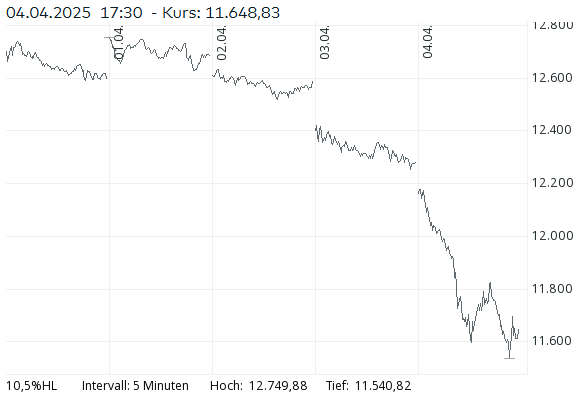

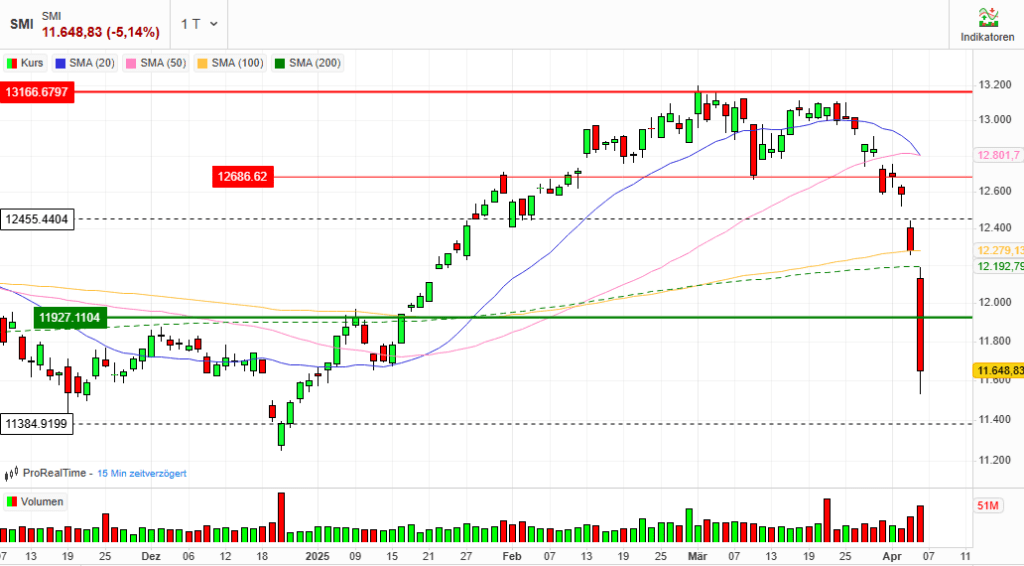

Indizes – Einbruch auf breiter Front

- SMI: -5,14 % auf 11’648,83 Punkte

– Wochenverlust: -9,3 %

– Jahresperformance: +0,21 %

– Jahrestief bei 11’542,89 Punkten heute unterschritten

– Volatilitätsindex VSMI: +23 % - SLI: -5,10 % auf 1’866,22 Punkte

– Alle 30 Blue Chips im Minus - SPI: -5,22 % auf 15’508,19 Punkte

– Breiter Markt vollständig negativ - EURO STOXX 50: -4,29 % auf 4’894,10 Punkte

- DAX: -4,66 % auf 20’705,02 Punkte

Der Vergleich zeigt: Der Einbruch am Schweizer Markt war synchron mit den großen europäischen Leitindizes, wobei der SMI überdurchschnittlich stark verlor – ein Indikator für die hohe Exportabhängigkeit der Schweiz und die empfindliche Reaktion auf Zollrisiken.

Devisen & Anleihen

- EUR/CHF: -0,82 % auf 0,9410

- USD/CHF: -0,42 % auf 0,8551

Der Schweizer Franken legte in beiden Hauptwährungspaaren zu, ein klassisches Fluchtverhalten in Richtung „Safe Haven“. Das signalisiert Vertrauensverlust in globale Risikoassets und eine Rückkehr in defensive Anlageklassen.

- Bundesanleihen (CH): -15,72 % auf 0,3860

– Ein starker Preisverfall bei Obligationen weist auf abrupte Umschichtungen im Fixed-Income-Segment hin, trotz fallender Zinsen.

Rohstoffe & Krypto

- Öl (Brent): -6,16 % auf 65,54 USD

– Sorge vor globalem Nachfrageeinbruch bei eskalierendem Handelskrieg - Gold: -2,93 % auf 3’021,92 USD

– Trotz Krisenmodus keine Zuflucht in Gold – Liquiditätsbedarf dominiert - Bitcoin: +1,32 % auf 83’092,52 USD

– Bemerkenswerte Outperformance – zunehmend als digitaler „Krisen-Hedge“ gesehen

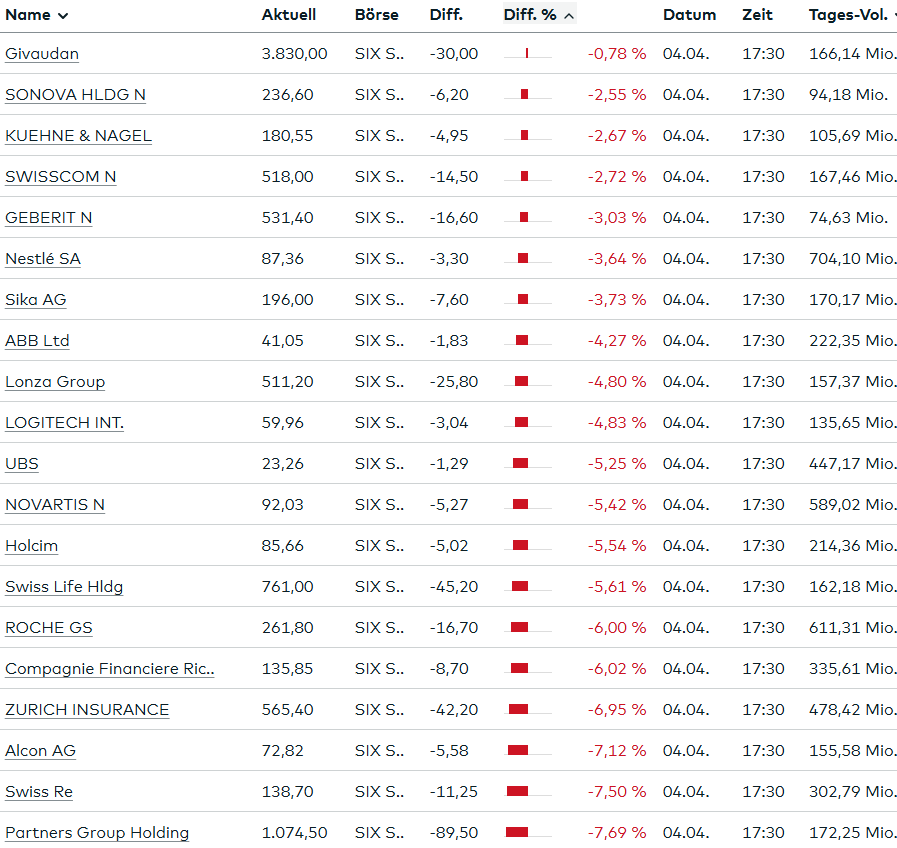

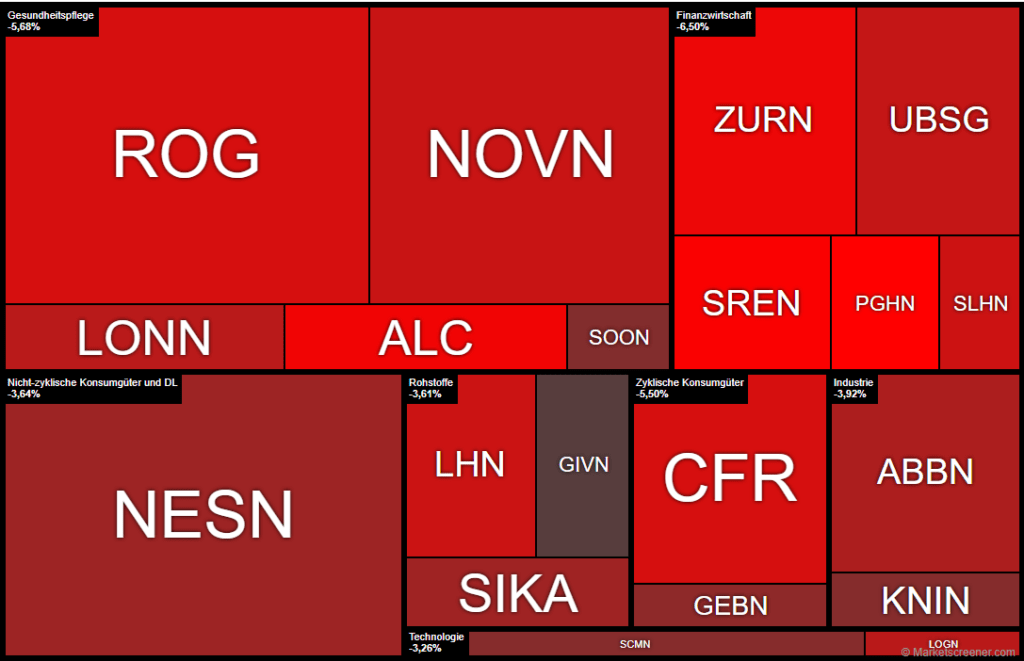

Einzelwerte – Schwergewichte im freien Fall

Finanzwerte unter starkem Druck:

- Julius Bär: -8,2 %

- Partners Group: -7,69 %

- UBS: -5,3 % (höchstes Handelsvolumen mit 17 Mio. Aktien)

- Vontobel (ex Dividende): -10,4 %

- Swiss Re: -7,5 %

- Zurich Insurance: -6,95 %

- Swiss Life: -5,6 %

Die Finanzbranche leidet doppelt: unter sinkenden Börsenbewertungen und einer verflachenden Zinskurve, was das Zinsdifferenzgeschäft belastet. Hinzu kommt ein negatives Sentiment infolge regulatorischer und geopolitischer Unsicherheit.

Gesundheitswesen verliert trotz defensivem Charakter:

- Sandoz: -7,2 %

- Alcon: -7,1 %

- Roche: -6,0 %

- Straumann: -5,2 %

- Lonza: -4,8 %

- Novartis: -5,4 %

- Sonova: -2,6 % (trotz relativer Stärke unter den SMI-Werten)

Trump erwägt offenbar Zölle auf pharmazeutische Produkte, was Druck auf diesen traditionell stabilen Sektor bringt.

Luxusgüter besonders betroffen:

- Richemont: -6,02 %

- Swatch: -4,8 %

Zollsensitivität dieser Branche schlägt durch. Marktteilnehmer sehen begrenzte Ausweichmöglichkeiten beim Marktzugang zu den USA.

Technologie & Industrie:

- Logitech: -4,8 %

- Comet: -7,2 %

- Kühne+Nagel: -2,7 %

- Adecco: -5,8 %

Die Verluste bei konjunktursensitiven Titeln wie Logistik und Personalwesen (Kühne+Nagel, Adecco) zeigen die Angst vor einem realwirtschaftlichen Einbruch.

Top Performer (relativ):

- Givaudan: -0,78 %

- Sonova: -2,55 %

- Kühne+Nagel: -2,67 %

- Swisscom: -2,72 %

- Geberit: -3,03 %

Defensive Konsum- und Versorgertitel zeigen etwas Resilienz, könnten aber im Strudel weiter unter Druck geraten.

Fundamentale Bewertung und Dividenden

- Swiss Re: KGV 11,53 – günstig bewertet

- Swiss Life: höchste Dividendenrendite im SMI mit 4,66 %

- Nestlé: mit 246,9 Mrd. EUR höchste Marktkapitalisierung

Fazit & Ausblick

Der Schweizer Finanzmarkt erlebte einen „schwarzen Freitag“ mit einem massiven Vertrauensverlust in Risikoanlagen. Politische Eskalationen und protektionistische Maßnahmen führen zur Neubewertung von Unternehmensrisiken. Trotz vermeintlich günstiger Bewertungsniveaus ist derzeit nicht mit einer nachhaltigen Gegenbewegung zu rechnen, solange der politische Kurs – insbesondere der US-Regierung – keine Entspannungssignale sendet. Die Kapitalmärkte bleiben extrem volatil. Anleger fokussieren sich zunehmend auf Liquidität und Substanz, wodurch ausgewählte defensive Werte bevorzugt werden könnten.

Das kurzfristige Risiko bleibt hoch, insbesondere für exportorientierte und zyklische Branchen. Die Rolle der Notenbanken und fiskalpolitische Reaktionen werden in den kommenden Tagen entscheidend für den weiteren Kursverlauf sein.

Gesamtbild des Schweizer Arbeitsmarkts im März 2025

Arbeitslosigkeit

- Absolute Zahl der Arbeitslosen:

Im März 2025 waren 132’569 Personen arbeitslos gemeldet – das sind 2’877 weniger (-2,1 %) als im Februar, jedoch 23’976 mehr (+22,1 %) als im März 2024. - Arbeitslosenquote:

Sie lag stabil bei 2,9 %. Saisonbereinigt ergibt sich ein Anstieg auf 2,8 %. - Langzeitarbeitslose:

Ihre Zahl stieg im Jahresvergleich deutlich um 35,7 % auf 16’557. - Jugendarbeitslosigkeit (15–24 Jahre):

Rückgang zum Vormonat um 3,1 %, aber ein Jahresanstieg um 23,2 %. - Arbeitslose Ältere (50–64 Jahre):

Leichter Rückgang im Monatsvergleich, aber 20 % mehr als im Vorjahr.

Stellensuchende

- Total Stellensuchende:

212’390 Personen, nahezu unverändert zum Vormonat (-0,1 %), aber 19,1 % mehr als vor einem Jahr. - Stellensuchendenquote:

Konstante 4,6 %, saisonbereinigt leicht steigend.

Aussteuerungen

- 3’309 Personen wurden im Januar 2025 ausgesteuert – ein drastischer Anstieg um 48,4 % gegenüber dem Dezember 2024.

Offene Stellen

- 42’530 gemeldete offene Stellen, ein Rückgang von 4,2 % zum Vormonat.

55,5 % davon unterliegen der Meldepflicht. - Im Vergleich zum Vorjahr: nur +0,3 %.

Kurzarbeit

- 9’202 Personen waren im Januar 2025 von Kurzarbeit betroffen, das sind +9,3 % gegenüber Dezember.

- Die Zahl der betroffenen Betriebe nahm hingegen leicht ab.

Soziodemografische Einblicke

- Geschlecht: Männer sind häufiger arbeitslos als Frauen (56,8 % vs. 43,2 %).

- Nationalität: Ausländer machen 52,4 % der Arbeitslosen aus – sie sind mit 5,4 % Arbeitslosenquote überproportional betroffen (Schweizer: 1,9 %).

- Bildung: Tertiär ausgebildete Personen haben die niedrigste Arbeitslosenquote (2,3 %), jene mit Sekundarstufe I die höchste (5,4 %).

Regionale Unterschiede

- Die Arbeitslosenquote variiert erheblich:

- Jura: höchste Quote mit 4,9 %

- Genf: 4,7 %

- Waadt und Neuenburg: je 4,5 %

- Tessin: Rückgang auf 2,9 %

- Appenzell Innerrhoden: niedrigste Quote mit 0,8 %

- In der Deutschschweiz beträgt die Quote 2,5 %, in der Romandie und im Tessin 3,9 %.

Branchen- und Berufsstruktur

- Dienstleistungssektor: Höchste absolute Zahl an Arbeitslosen (über 93’000).

- Industrie: Besonders betroffen sind die Bereiche:

- Uhrenindustrie (Arbeitslosigkeit +55,3 %)

- Maschinenbau, Metallerzeugung, Chemie mit zweistelligen Zuwächsen.

- Baugewerbe: Rückgang um 10,4 % im Vergleich zum Vormonat.

- Berufe mit höchster Arbeitslosenquote:

- Hilfsarbeitskräfte: 8,4 %

- Dienstleistungsberufe und Verkauf: 3,8 %

- Handwerksberufe: 3,4 %

Langfristiger Trend (seit 2004)

- Die März-Arbeitslosenzahlen 2025 liegen deutlich über dem Vorjahresniveau, jedoch weit unter den Höchstwerten der Krisenjahre (z. B. 2009 oder 2020).

- Die aktuelle Quote von 2,9 % ist im Langzeitvergleich moderat, weist aber einen klaren Aufwärtstrend seit Mitte 2023 auf.

Kritische Bewertung

- Steigende Arbeitslosigkeit trotz stabiler Wirtschaftsentwicklung deutet auf strukturelle Probleme hin, etwa:

- Mismatch auf dem Arbeitsmarkt (qualifikatorische und regionale Disparitäten)

- Verzögerte Wirkung konjunktureller Abkühlung

- Besonders alarmierend ist die starke Zunahme bei Langzeitarbeitslosen, Jugendlichen und Hochqualifizierten – dies könnte auf eine nachhaltigere Verfestigung von Arbeitslosigkeit hindeuten.

- Der Anstieg der Aussteuerungen deutet ebenfalls auf zunehmende Langzeitarbeitslosigkeit und Erschöpfung der regulären Absicherung hin.

Arbeitslosenversicherung 2024: Positiver Abschluss trotz konjunkturellem Gegenwind

Bern, 4. April 2025 – Trotz einer spürbaren konjunkturellen Verlangsamung hat die Arbeitslosenversicherung (ALV) im Jahr 2024 einen Einnahmenüberschuss von 1,40 Milliarden Franken erzielt. Dies geht aus dem vom SECO publizierten Jahresabschluss hervor. Die Arbeitslosenzahl nahm im Vergleich zum Vorjahr zu, ebenso wie die Ausgaben der ALV, doch blieb der Finanzhaushalt der Versicherung solide.

Kernaussagen des Jahresabschlusses 2024

| Kennzahl | 2023 | 2024 | Veränderung |

|---|---|---|---|

| Gesamtertrag | CHF 9,14 Mrd. | CHF 8,86 Mrd. | – CHF 0,28 Mrd. |

| Gesamtaufwand | CHF 6,38 Mrd. | CHF 7,46 Mrd. | + CHF 1,08 Mrd. |

| Einnahmenüberschuss | CHF 2,76 Mrd. | CHF 1,40 Mrd. | – CHF 1,36 Mrd. |

| Arbeitslose (Durchschnitt) | 93’536 | 112’563 | + 19’027 |

| Arbeitslosenquote | 2,0 % | 2,4 % | + 0,4 Prozentpunkte |

| Eigenkapital (Ende Jahr) | – | CHF 8,18 Mrd. | – |

Finanzlage: Solide, aber weniger dynamisch

Obwohl sich die Einnahmen der ALV leicht verringerten, stiegen die Ausgaben deutlich an – vor allem aufgrund der höheren Arbeitslosenzahlen. Dass dennoch ein Überschuss erzielt wurde, spricht für die robuste Finanzierung der ALV, nicht zuletzt gestützt durch die Lohnbeiträge. Allerdings ist der Rückgang des Überschusses im Vergleich zu 2023 um über die Hälfte ein klares Signal wachsender Belastungen.

Arbeitsmarkt 2024: Konjunkturelle Bremsspuren

Die Jahresarbeitslosenquote stieg von 2,0 % auf 2,4 %, was zwar im historischen Vergleich moderat erscheint, aber doch einen Trendwechsel markiert. Die durchschnittliche Zahl der registrierten Arbeitslosen nahm im Jahresvergleich um über 20 % zu. Das Jahr war geprägt von einer sich abschwächenden Konjunktur, was sich in der steigenden Belastung der ALV widerspiegelt.

Kritische Einordnung

- Positiv: Trotz steigender Arbeitslosigkeit konnte die ALV ihre Reserven ausbauen. Das spricht für eine resiliente Struktur und eine effiziente Verwaltung der Mittel.

- Negativ: Der deutlich geringere Überschuss gegenüber dem Vorjahr verdeutlicht, dass die Pufferfunktion der ALV unter Druck geraten könnte, sollte sich die konjunkturelle Abkühlung fortsetzen oder gar vertiefen.

- Ungewissheit: Die Revision des Jahresabschlusses durch die Eidgenössische Finanzkontrolle steht noch aus – damit ist die endgültige Bestätigung der Zahlen noch offen.

Fazit

Die Arbeitslosenversicherung hat 2024 ihre finanzielle Stabilität unter Beweis gestellt – trotz eines spürbaren Anstiegs der Arbeitslosigkeit infolge der konjunkturellen Eintrübung. Der Einnahmenüberschuss fällt deutlich geringer aus als im Vorjahr, dennoch konnte das Eigenkapital weiter gestärkt werden. Sollte sich die konjunkturelle Schwäche jedoch verstetigen, dürfte dies die Belastbarkeit der ALV auf die Probe stellen.

Rückgang bei den Logiernächten in der Schweizer Hotellerie im Februar 2025

Im Februar 2025 verzeichnete die Schweizer Hotellerie einen Rückgang der Logiernächte um 2,8 % im Vergleich zum Februar 2024, mit insgesamt 3,36 Millionen Übernachtungen. Dies ist der erste Rückgang seit September 2024. Hauptgrund für den Rückgang war der starke Rückgang bei den inländischen Gästen, deren Übernachtungszahlen um 5,9 % auf 1,79 Millionen sanken. Im Gegensatz dazu legte die Zahl der Logiernächte von ausländischen Touristen leicht um 0,9 % auf 1,57 Millionen zu. Besonders positiv entwickelte sich die Nachfrage aus den USA, wo die Zahl der Übernachtungen um 14 % im Vergleich zum Vorjahr stieg. Weniger Gäste reisten hingegen aus Europa an, insbesondere aus Deutschland (-11 %) und China (-24 %). Ein möglicher Faktor für den Rückgang könnte der kürzere Monat Februar in Nicht-Schaltjahren sein. Betrachtet man jedoch das Gesamtjahr bislang (Januar und Februar 2025), zeigt sich ein leichter Anstieg der Logiernächte um 0,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Lohnerhöhungen in der Schweizer ICT-Branche: Einblicke aus dem „Lohnbuch Schweiz 2025“

Die Löhne in der Schweizer Informatikbranche (ICT) sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen, wie das neue „Lohnbuch Schweiz 2025“ des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich zeigt. Für Berufseinsteiger mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis beträgt der durchschnittliche Einstiegslohn nun 5000 Franken, während Universitätsabsolventen monatlich 6346 Franken und Masterabsolventen sogar 6685 Franken verdienen.

Die Medianlöhne variieren stark je nach Beruf und Alter. So verdienen Junior-Helpdesk-Mitarbeiter im Alter von 25 Jahren durchschnittlich 5188 Franken, während Junior-Data-Scientisten im gleichen Alter bereits 6972 Franken erhalten. Bei älteren Fachkräften steigen die Löhne weiter an: Senior-Data-Scientisten über 54 Jahre verdienen bis zu 10’476 Franken, und Senior-Requirements Engineers erhalten sogar 10’813 Franken.

Das „Lohnbuch Schweiz 2025“ bietet detaillierte Einblicke in über 9400 Medianlöhne verschiedener Branchen und berücksichtigt dabei Altersklassen und Arbeitserfahrung. Es basiert auf Statistiken und Empfehlungen von Berufs- und Arbeitgeberverbänden sowie Daten des Bundesamts für Statistik und SwissICT. Damit liefert es eine fundierte Grundlage für Lohnvergleiche und Gehaltsdiskussionen in der Schweiz.