Tagesanalyse Schweizer Finanzmarkt – Montag, 7. April 2025

1. Marktüberblick und Makrotrends

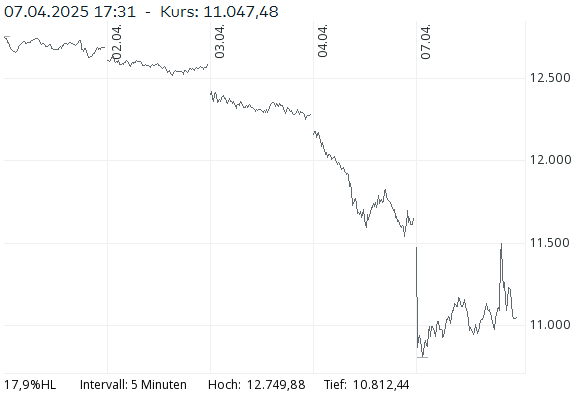

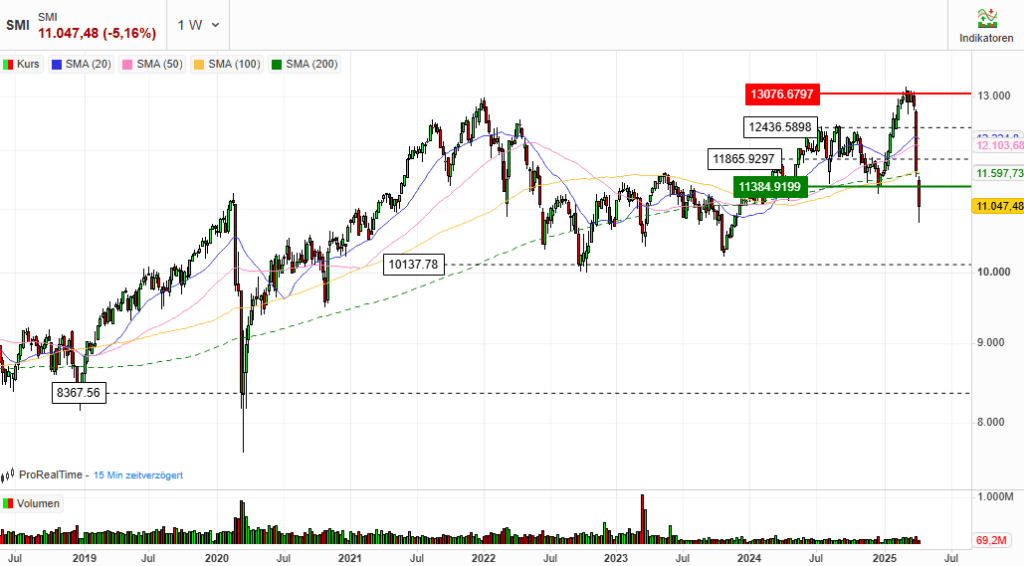

Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnete zum Wochenauftakt massive Kursverluste. Der Swiss Market Index (SMI) fiel um 5,16 % auf 11’047,48 Punkte. Dies ist der dritte Tag in Folge mit einem deutlichen Rückgang – über den Zeitraum von Donnerstag bis Montag summiert sich das Minus auf über 12 %. Der SLI (30 wichtigste Titel) verlor 4,85 % auf 1’794,33, der breite SPI sank um 4,90 % auf 14’786,43. Damit bewegt sich der SMI auf dem tiefsten Niveau seit November 2023 und hat sein Jahrestief bei 10’775,83 Punkten markiert. Der Index liegt nun 4,98 % im Minus für das Jahr 2025, nachdem er im März noch bei 13’199 Punkten sein Jahreshoch erreicht hatte.

Hauptursache für den Ausverkauf ist die eskalierende Handelskonfliktsituation zwischen den USA, China und Europa, verbunden mit den von US-Präsident Trump verhängten und ausgeweiteten Strafzöllen. Gerüchte über einen möglichen Aufschub der Zölle sorgten lediglich für eine kurzfristige technische Erholung im Tagesverlauf. Die Aussicht auf eine Rezession bei gleichzeitiger Inflationsgefahr („Stagflation“) belastet zusätzlich.

2. Einzelwerte: Schwergewichte und Branchen

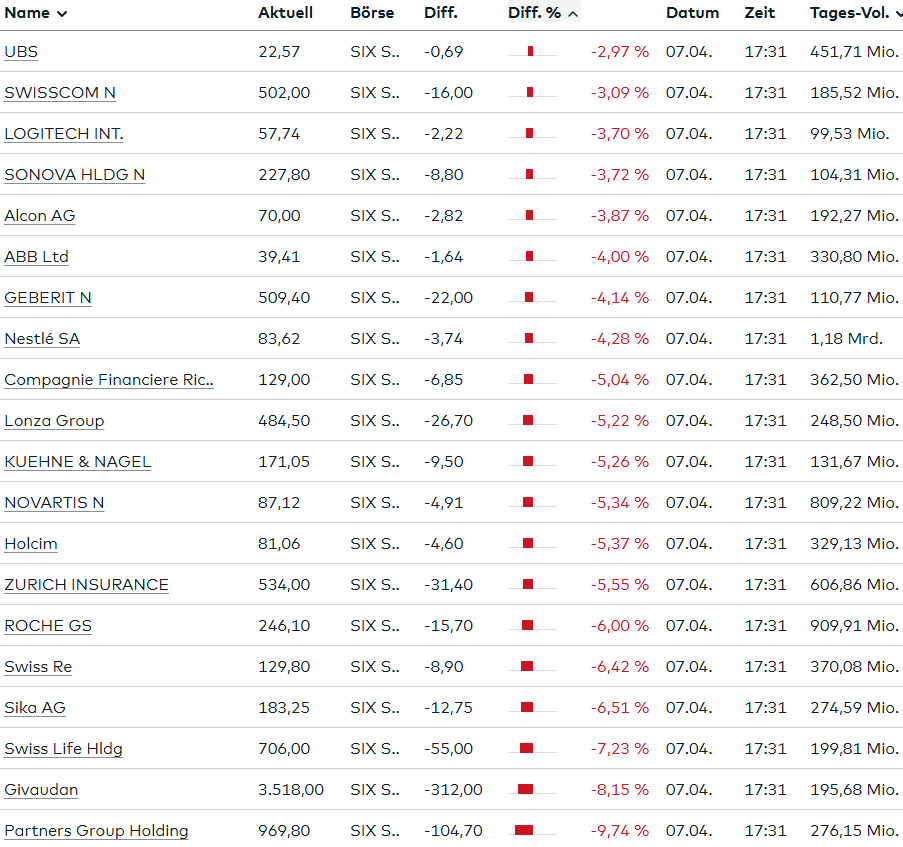

Die Verluste zogen sich durch alle Sektoren. Besonders betroffen waren:

- Partners Group: -9,86 % auf 968,60 CHF – stärkster Verlierer, als Vermögensverwalter besonders zollanfällig.

- Givaudan: -8,02 % auf 3’523,00 CHF – trotz defensivem Charakter stark unter Druck.

- Swiss Life: -7,52 % auf 703,80 CHF; Swiss Re: -6,42 % auf 129,80 CHF – Versicherer als zyklische Werte im freien Fall.

- Roche: -6,00 % auf 246,10 CHF; Novartis: -5,34 % auf 87,12 CHF – auch Pharmaschwergewichte litten unter der allgemeinen Marktstimmung.

- Nestlé: -4,28 % auf 83,62 CHF – defensiver Gigant, jedoch mit hoher US-Exposition.

- Sika: -6,61 %, Holcim: -5,37 %, Geberit: -4,14 % – konjunktursensible Bau- und Industriewerte stark im Minus.

- UBS: -3,31 % auf 22,49 CHF – trotz Intraday-Verlusten von bis zu 11,2 % leicht stabilisiert.

- Logitech: -3,47 %, Swisscom: -2,70 %, Lindt&Sprüngli: -2,5 % – hielten sich noch vergleichsweise gut.

Positive Ausnahme:

- GAM: +2,84 % – profitierte von strategischer Partnerschaft mit Swiss Re im Bereich Katastrophenanleihen.

3. Internationale Märkte

- DAX: -3,94 % auf 19’828,41 Punkte

- EURO STOXX 50: -4,29 % auf 4’668,85 Punkte

- Nikkei: -7,83 % – stärkster Einbruch unter den globalen Leitindizes

- Bitcoin: -4,42 % auf 78’875 USD

- Gold: -1,73 % auf 2’985,30 USD – überraschend schwach trotz „Krisenmodus“

- Öl (Brent): -2,56 % auf 64,27 USD – Rezessionsängste drücken Nachfrage

- Bundesanleihe (10 J.): -4,40 % – steigende Risikoprämien und Umschichtung in sichere Währungen

4. Devisen

- EUR/CHF: 0,9383 (-0,62 %)

- USD/CHF: 0,8596 (-0,12 %)

Der Schweizer Franken legte weiter zu, da Anleger vermehrt in „sichere Häfen“ flüchteten. Besonders gegenüber dem Euro ist die Aufwertung signifikant. Dies reflektiert die Fluchtbewegung aus unsichereren Währungsräumen.

5. Einschätzung und Ausblick

Der Schweizer Finanzmarkt steht unter massiven Druck. Die aktuelle Situation wird durch geopolitische Unsicherheiten, protektionistische Maßnahmen und die drohende Abkühlung der Weltwirtschaft dominiert. Besonders kritisch ist die Breite des Ausverkaufs zu sehen – von zyklischen über defensive Werte bis hin zu Finanzdienstleistern ist der Rückgang nahezu flächendeckend.

Ein nachhaltiger Rebound scheint kurzfristig nur bei politischen Fortschritten im Zollstreit realistisch. Sollte keine Entspannung eintreten, droht eine tiefergehende Baissephase mit weiterem Abwärtsdruck auf Unternehmensbewertungen.

Fazit: Der heutige Handelstag war geprägt von Panikverkäufen, massiven Kursverlusten in allen Sektoren und einem klaren Fluchtverhalten in den Franken. Die geopolitische Unsicherheit rund um den eskalierenden Zollkonflikt wirkt als dominierender Markttreiber. Risikomanagement, erhöhte Liquidität und selektive Positionierung sind derzeit für institutionelle Anleger entscheidend.

Schweiz und USA führen erste Gespräche über Handelsstreit

Bundesrat Guy Parmelin, der Schweizer Wirtschaftsminister, hat am Montagnachmittag ein erstes Video-Gespräch mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer geführt. Wie Parmelin auf dem sozialen Netzwerk X mitteilte, handelte es sich dabei um eine wichtige Gelegenheit, die bilateralen Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz und den USA zu erörtern. Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung bestätigte auf Anfrage, dass das Gespräch am Montag stattfand und sich auf die Handelsbeziehungen konzentrierte. Der Dialog soll in Zukunft fortgesetzt werden. Hintergrund der Diskussionen sind die kürzlich von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Schweizer Güter. Seit Samstag gelten bereits zehnprozentige Abgaben, ab Mittwoch sollen weitere 21 Prozent hinzukommen, sodass Schweizer Exporte in die USA insgesamt mit 31 Prozent belastet werden.

Rekordexporte von Schweizer Gold in die USA und Zollstreitigkeiten unter Trump-Administration

Im Januar 2025 exportierte die Schweiz 195 Tonnen Gold in die USA, was einen bisherigen Rekord darstellt. Diese ungewöhnlich hohen Exporte wurden maßgeblich durch US-Banken ausgelöst, die ihre Lagerbestände aufgrund der Unsicherheit über die von der Trump-Regierung angekündigten Zölle umstrukturierten. Die Schweiz, als dominierender Akteur im globalen Goldhandel, verarbeitet etwa 60 % der weltweiten Goldproduktion in ihren Raffinerien, wo das Edelmetall in Barren umgeschmolzen wird. Damit ist das Land ein zentraler Knotenpunkt im internationalen Goldhandel.

Allerdings führt die Politik der Trump-Regierung zu erheblichen Herausforderungen für die Schweiz. Fehlerhafte Berechnungen bei der Ermittlung des Handelsüberschusses belasten die Beziehungen: Die USA rechnen den Wert des Goldes, das lediglich durch die Schweiz geflossen ist, fälschlicherweise dem Schweizer Handelsüberschuss zu. Dies führt zu unverhältnismäßig hohen Zöllen, die die Schweiz finanziell stark belasten.

Ein weiteres Problem entsteht durch die Verwendung verzerrter Daten: Für die Berechnung der Zölle wurden die Exportdaten aus dem Jahr 2024 herangezogen, in dem besonders große Mengen Gold exportiert wurden. Dadurch ergab sich ein Zollsatz von 31 %, der deutlich höher liegt als bei Berücksichtigung älterer Daten. Diese Praxis verschärft den Streit zwischen der Schweiz und den USA und wirft Fragen zur Transparenz und Fairness im globalen Handel auf.

Herausforderungen für die SNB: Negativzinsen, US-Zölle und Währungsinterventionen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) steht vor erheblichen Herausforderungen in der aktuellen geldpolitischen Lage, die durch die jüngsten US-Zollpolitiken zusätzlich verschärft wurden. Um die Preisstabilität zu gewährleisten, schließt die SNB die Einführung von Negativzinsen nicht aus. Experten warnen jedoch vor möglichen wirtschaftlichen Schäden, die solche Maßnahmen nach sich ziehen könnten.

Die kürzlich von der US-Regierung verhängten Strafzölle belasten die Schweizer Wirtschaft und führen zu einer Aufwertung des Schweizer Frankens, da dieser als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten gilt. Um eine weitere Aufwertung zu verhindern, könnte die SNB gezwungen sein, Devisenmarktinterventionen durchzuführen. Diese Interventionen bergen jedoch das Risiko, dass die Schweiz erneut als Währungsmanipulator eingestuft wird – ein Vorwurf, der bereits 2020 erhoben wurde. Dies stellt die SNB vor eine heikle diplomatische und wirtschaftspolitische Situation.

Zudem droht die Konjunktur unter den Auswirkungen der US-Zölle zu leiden. Ein schwächer werdendes Wirtschaftswachstum könnte die SNB zu weiteren geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen zwingen, darunter Zinssenkungen und verstärkte Deviseninterventionen. Die Prognosen für das Wirtschaftswachstum wurden bereits nach unten korrigiert, was den Druck auf die SNB erhöht, angemessen und vorausschauend zu reagieren. Die Kombination aus externen Handelsbarrieren und internen geldpolitischen Anforderungen macht die Lage für die Schweizer Wirtschaft und die SNB besonders komplex.

Verschwendung und Transparenzmangel bei Corona-Impfstoffen in der Schweiz

Die Schweiz steht vor erheblichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Beschaffung und dem Umgang von Coronavirus-Impfstoffen. Insgesamt wurden Impfstoffe im Wert von 2,3 Milliarden Franken beschafft, doch nur ein Bruchteil davon – rund 567 Millionen Franken – wurde tatsächlich genutzt. Ein Großteil des Impfstoffs im Wert von 1,447 Milliarden Franken musste wertberichtigt werden, da er ungenutzt verfiel. Weitere 268 Millionen Franken an Impfstoffen wurden als humanitäre Hilfe ins Ausland gespendet. Besonders alarmierend ist die Tatsache, dass etwa 36 Millionen Impfdosen ungenutzt entsorgt wurden, darunter 20 Millionen allein durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) sowie weitere 16 Millionen bei Arztpraxen, Apotheken und Impfzentren.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die mangelnde Transparenz bei den Verträgen mit den Pharmaherstellern. Die Verträge mit Unternehmen wie Pfizer, Moderna und Novavax wurden nicht vollständig offengelegt; viele Teile der veröffentlichten Dokumente sind geschwärzt. Um mehr Klarheit zu schaffen, wurden Klagen vor dem Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Es wird vermutet, dass hohe Abnahmeverpflichtungen im Zuge der globalen Pandemie eine Rolle bei der Überbeschaffung gespielt haben könnten, da alle Länder gleichzeitig Impfstoffe benötigten.

Zusätzlich sorgen personelle Verknüpfungen zwischen Behörden und Pharmaindustrie für Kontroversen. So arbeiten ehemalige Mitarbeitende von Swissmedic, dem Schweizer Heilmittelinstitut, nun als rechtliche Vertreter für das Pharmaunternehmen Novavax, was mögliche Interessenkonflikte aufwirft. Diese Faktoren tragen zu einer Debatte über Verschwendung öffentlicher Mittel, Planungsdefizite und die Notwendigkeit größerer Transparenz bei zukünftigen Gesundheitskrisen bei.

Internationalisierung der Führungsetagen in Schweizer Unternehmen

Die zunehmende Internationalisierung prägt die Führungsebenen Schweizer Unternehmen, wie aktuelle Zahlen zeigen: 49 % der Mitglieder von Konzernleitungen besitzen keinen Schweizer Pass, bei Neueinstellungen liegt der Anteil sogar bei 63 %. Besonders deutlich wird dieser Trend in den Top-5-Unternehmen des Swiss Market Index (SMI), darunter Nestlé, Roche und Novartis. Hier stammen sowohl CEOs als auch Verwaltungsratspräsidenten häufig aus dem Ausland.

Ein Beispiel für diese Entwicklung ist die Ernennung von Noel Quinn, einem britischen Manager ohne Deutschkenntnisse, zum Verwaltungsratspräsidenten der Schweizer Privatbank Julius Bär. Kritiker warnen vor möglichen Herausforderungen durch sprachliche Barrieren, die die interne Kommunikation und Zusammenarbeit erschweren könnten.

Aus schweizerischer Perspektive gibt es Bedenken, dass die Dominanz ausländischer Führungskräfte den Bezug zu lokalen Werten, Traditionen und der Politik schwächt. Während Schweizer Führungskräfte in internationalen Toppositionen eher selten vertreten sind, wird diskutiert, ob die wachsende Internationalisierung der Führungsetagen auf Kosten eines tieferen Verständnisses für das lokale Umfeld geht. Diese Entwicklung wirft Fragen über Identität, Unternehmenskultur und langfristige strategische Ausrichtung auf.

UKW-Abschaltung in der Schweiz: Rückgang der Radiohörer und steigende digitale Nutzung

Die Abschaltung aller UKW-Frequenzen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Schweiz sowie der Rückzug vieler Privatsender hat zu einem spürbaren Rückgang der Radiohörerzahlen geführt. Die Tagesreichweite der SRG-Sender sank im Vergleich zum Vorjahr um 6 %. Aktuell nutzen 53 % der Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren die SRG-Programme täglich. Im Vergleich zu den Zahlen vor der UKW-Abschaltung verzeichnen die Deutschschweizer Sender ein Minus von 18 %, die französischsprachige RTS ein Minus von 25 % und die italienischsprachige RSI sogar ein Minus von 29 %.

Der Trend zeigt jedoch einen klaren Wandel hin zur digitalen Nutzung: Rund 80 % der Radiokonsumenten in der Schweiz greifen mittlerweile auf digitale Plattformen wie DAB+ und Streaming zurück. Der Anteil der ausschließlichen UKW-Nutzer ist inzwischen sehr gering.

Ein weiterer Effekt der UKW-Abschaltung ist die erleichterte Nutzung ausländischer Programme. In der Deutschschweiz sind deutsche Sender nun leichter zu empfangen, während in der italienischen Schweiz viele italienische UKW-Stationen verfügbar sind. Diese Entwicklung könnte die Konkurrenz für Schweizer Sender erhöhen und das Medienverhalten der Bevölkerung weiter verändern.