Tagesanalyse Schweizer Finanzmarkt – 9. April 2025

1. Gesamtmarktentwicklung

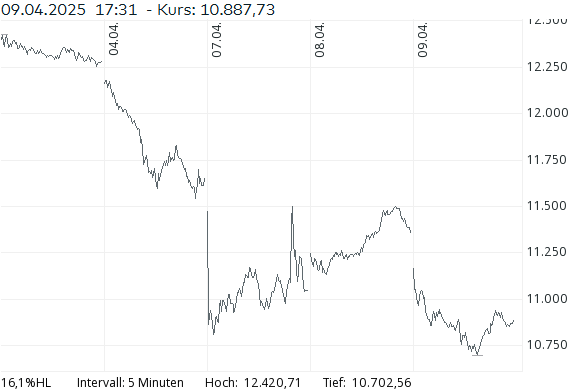

Am Mittwoch, dem 9. April 2025, erlebte der Schweizer Finanzmarkt einen der stärksten Rückschläge seit Jahren. Der Swiss Market Index (SMI) brach um 4,15 % auf 10’887,73 Punkte ein – der größte Tagesverlust seit dem Pandemiekollaps am 12. März 2020. Der SPI verlor 3,94 %, der SLI sank um 3,91 % auf 1’752,71 Punkte. Der breite europäische Markt, gemessen am EURO STOXX 50, fiel ebenfalls deutlich um 3,17 %, der DAX gab 3,00 % nach.

Auslöser war die dramatische Eskalation des globalen Handelskonflikts: Die US-Regierung unter Präsident Trump verhängte massive Strafzölle von bis zu 104 % auf chinesische Waren, worauf China mit Gegenmaßnahmen (bis zu 84 % Zölle) reagierte. Die EU beschloss ihrerseits handelspolitische Vergeltung gegen die USA. Diese protektionistischen Entwicklungen schüren massive Rezessionsängste.

2. Entwicklung einzelner SMI-Unternehmen

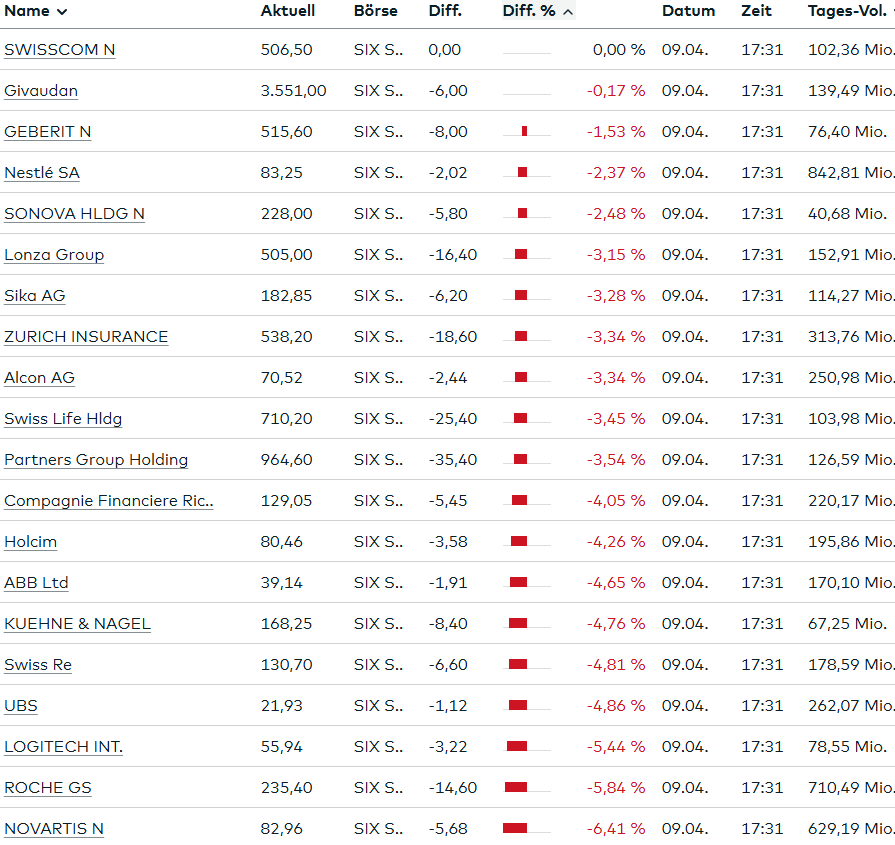

Die Kursverluste zogen sich durch nahezu alle Sektoren. Nur Swisscom blieb als einziger Titel im SMI stabil:

- Pharma: Die größten Belastungsfaktoren. Novartis fiel um 6,41 % auf 82,96 CHF, Roche verlor 5,84 % auf 235,40 CHF. Die geplanten US-Zölle auf Medikamente schüren Sorge vor Absatzproblemen. Sandoz sackte sogar um 7,8 % ab.

- Finanzsektor: Besonders hart traf es UBS (-4,86 %, meistgehandelter Titel im SMI), Julius Bär (-5,3 %) sowie Swiss Re (-4,81 %, zugleich das niedrigste KGV im Index mit 11,43).

- Versicherungen: Auch Zurich und Swiss Life verzeichneten deutliche Verluste von bis zu 4,8 %.

- Luxus & Konsum: Richemont sank um 4,05 %, belastet durch eine Abstufung durch Deutsche Bank Research. Die Umsatzschwäche in China sowie starke Konkurrenz und hohe US-Zölle dämpfen die Aussichten.

- Technologie & Industrie: Logitech verlor 5,44 % auf 55,94 CHF, belastet durch seine China-Produktion und Exportabhängigkeit in die USA. Noch heftiger traf es AMS Osram und Sensirion (jeweils -8,1 %). VAT verlor 2,8 %.

- Defensive Werte: Givaudan (-0,17 %) und Geberit (-1,53 %) hielten sich relativ stabil. Nestlé verlor moderate 2,37 %.

3. Makroökonomische Indikatoren

- Währungen: Der Schweizer Franken erstarkte leicht – EUR/CHF bei 0.9374 (-0,14 %), USD/CHF bei 0.8537 (-0,41 %). Dies reflektiert den sicheren Hafen-Charakter des Frankens in Krisenzeiten.

- Bundesanleihen: Der Kurs der Bundesobligation stieg stark um +13,82 % auf 0.4530 CHF – ein klassisches Zeichen für eine Flucht in Sicherheit.

- Gold: Der Goldpreis zog um +1,41 % auf 3’126.50 USD an, ebenfalls getrieben von Unsicherheit.

- Ölpreis (Brent): Der Ölpreis sank auf 64.79 USD (-1,45 %) – Ausdruck globaler Rezessionssorgen.

- Bitcoin: Kryptowährungen erlebten entgegen dem Trend einen Aufschwung. Bitcoin legte um +7,05 % auf 82’079,19 USD zu, ein Zeichen für Zuflüsse aus klassischen Märkten auf der Suche nach unkorrelierten Assets.

4. Bewertung & Ausblick

Die Märkte reagieren empfindlich auf geopolitische Unsicherheiten, insbesondere den eskalierenden Zollstreit. Der Schweizer Markt war am 9. April besonders exponiert aufgrund seiner hohen Exportabhängigkeit und des starken Pharma- und Finanzsektors. Die negative Marktbreite (nur Swisscom unverändert) und ein VSMI-Anstieg um 61 % deuten auf hohe Nervosität.

Angesichts der politischen Unsicherheit, starken Franken-Aufwertung und möglicher US-Zölle auf Medikamente ist auch mittelfristig mit erhöhter Volatilität zu rechnen. Für Anleger dominieren derzeit Risikomanagement und Kapitalerhalt.

Fazit: Der Schweizer Finanzplatz steht massiv unter Druck. Die geopolitische Lage, eine restriktiver werdende US-Handelspolitik sowie Währungs- und Inflationsrisiken dominieren das Geschehen. Besonders betroffen: Pharma, Banken und Technologie. Investoren flüchten in Franken, Anleihen und Gold.

Auswirkungen der US-Zollpolitik auf die Schweizer Wirtschaft

Die von den USA eingeführten Zölle von 31 % auf Schweizer Warenexporte stellen ein erhebliches Risiko für die exportorientierte Schweizer Wirtschaft dar. Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) prognostiziert reale Einkommensverluste für die Schweiz in Höhe von 0,2 % bis 0,6 %, was als potenzieller Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) interpretiert werden kann. Besonders betroffen sind preissensitive Güter wie Produkte aus der Maschinenindustrie und der Medtech-Branche, während Pharmaprodukte und Goldexporte vorerst von den Zöllen ausgenommen bleiben. Je länger die protektionistischen Maßnahmen andauern, desto gravierender könnten die wirtschaftlichen Folgen werden: Die potenziellen Einkommensverluste könnten sich um den Faktor 1,3 erhöhen. Langfristig bergen Restrukturierungen von Lieferketten und Produktionskapazitäten weitere Risiken, da sie mit hohen Kosten sowie Unsicherheiten in Bezug auf Qualität, Effizienz und Stabilität verbunden sind. Vor diesem Hintergrund hat die UBS ihre BIP-Prognosen für die Schweiz um einen halben Prozentpunkt pro Jahr gesenkt. Diese Entwicklung unterstreicht die wirtschaftliche Verletzlichkeit der Schweiz im Kontext globaler Handelskonflikte und protektionistischer Politik.

Verschärfte Wohnungsknappheit in Europa und der Schweiz

Die Wohnungsknappheit hat sich in den letzten Jahren europaweit verschärft, wobei Länder wie Luxemburg, Irland, Norwegen und die Schweiz besonders stark betroffen sind. In der Schweiz hat sich die Situation durch einen Rückgang der Baugenehmigungen um 27 % in den letzten fünf Jahren weiter zugespitzt. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung rasant, was den Druck auf den Wohnungsmarkt weiter erhöht. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Mietpreisen wider: In 27 von 28 europäischen Ländern sind die Mieten in den letzten zwei Jahren gestiegen. In der Schweiz lag der Anstieg bei 5,6 %, was im europäischen Vergleich moderat erscheint, jedoch viele Menschen betrifft, da 60 % der Haushalte zur Miete wohnen. Hauptursachen für die angespannte Lage sind das Wirtschaftswachstum, das Bevölkerungswachstum und eine unzureichende Neubautätigkeit. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, verfolgen verschiedene Länder unterschiedliche Strategien – von Mietpreiskontrollen bis hin zur Förderung des Wohnungsbaus. In der Schweiz liegt der Fokus auf städtischer Verdichtung und der Nutzung von Brachflächen, um die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum zu decken. Die aktuelle Situation verdeutlicht die dringende Notwendigkeit, innovative Lösungen zur Bewältigung der Wohnungskrise zu finden.

Stärke des Schweizer Frankens und dessen wirtschaftliche Auswirkungen

Der Schweizer Franken hat kürzlich mit einem Wert von 0,8381 Franken gegenüber dem US-Dollar den höchsten Stand seit Sommer 2011 erreicht. Gegenüber dem Euro liegt er nahe einem Rekordniveau bei 0,9272 Franken. Diese Entwicklung ist vor allem auf die jüngst von den USA eingeführten höheren Zölle auf Importgüter zurückzuführen, insbesondere aus Ländern mit hohem Handelsdefizit. Diese Zollpolitik hat den Franken als sicheren Hafen für Investoren attraktiver gemacht. Besonders betroffen von den US-Zöllen sind Schweizer Exporteure, insbesondere aus der Uhrenindustrie, dem Maschinenbau und dem Medtech-Sektor, die mit einem Zollsatz von 31 % konfrontiert sind. Um die Währung zu stabilisieren, erwarten Experten verstärkte Interventionen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Devisenmarkt. Dabei wird darauf geachtet, keine unnötigen internationalen Spannungen zu erzeugen. Die Schweiz wehrt sich jedoch gegen Vorwürfe der Währungsmanipulation, obwohl die SNB in der Vergangenheit gezielt am Devisenmarkt interveniert hat, um geldpolitische Ziele zu verfolgen. Die aktuelle Situation verdeutlicht die komplexen Herausforderungen, die sich aus der globalen Handelspolitik und der Stärke des Frankens für die Schweizer Wirtschaft ergeben.

Lidl Schweiz im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung

Lidl Schweiz engagiert sich verstärkt in der Bekämpfung von Food Waste, indem das Unternehmen nun auch gekühlte Frischprodukte wie Käse, Joghurt und Frischfleisch an die Organisationen „Tischlein deck dich“ und „Schweizer Tafel“ spendet. Um die Haltbarkeit des gespendeten Frischfleisches zu verlängern, wird dieses am Verbrauchsdatum eingefroren. Darüber hinaus optimiert Lidl seine Bestellprozesse, reduziert Preise vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums und bietet sogenannte „Rettersäckli“ mit optisch nicht makellosen Lebensmitteln und Backwaren zu günstigeren Preisen an. Diese Maßnahmen zeigen bereits beachtliche Erfolge: Im Jahr 2023 wurden über 500 Tonnen Lebensmittel gespendet, was rund 1,4 Millionen Mahlzeiten ermöglichte. Ziel ist es, die Lebensmittelabfälle in der Schweiz bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 2017 zu halbieren. Mit diesen Bemühungen leistet Lidl Schweiz einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Reduktion von Lebensmittelverschwendung.