Tagesanalyse Schweizer Finanzmarkt – Freitag, 9. Mai 2025

1. Aktienmärkte Schweiz: Stabilisierung nach belasteter Woche

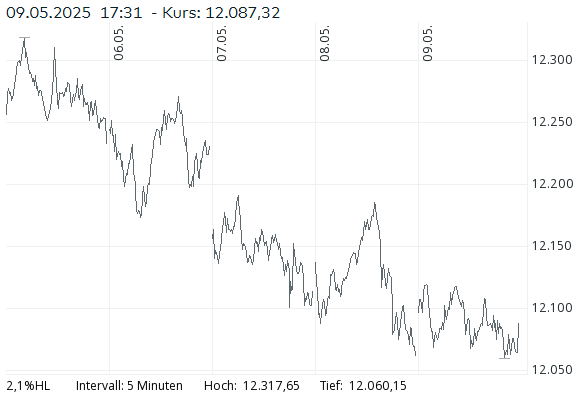

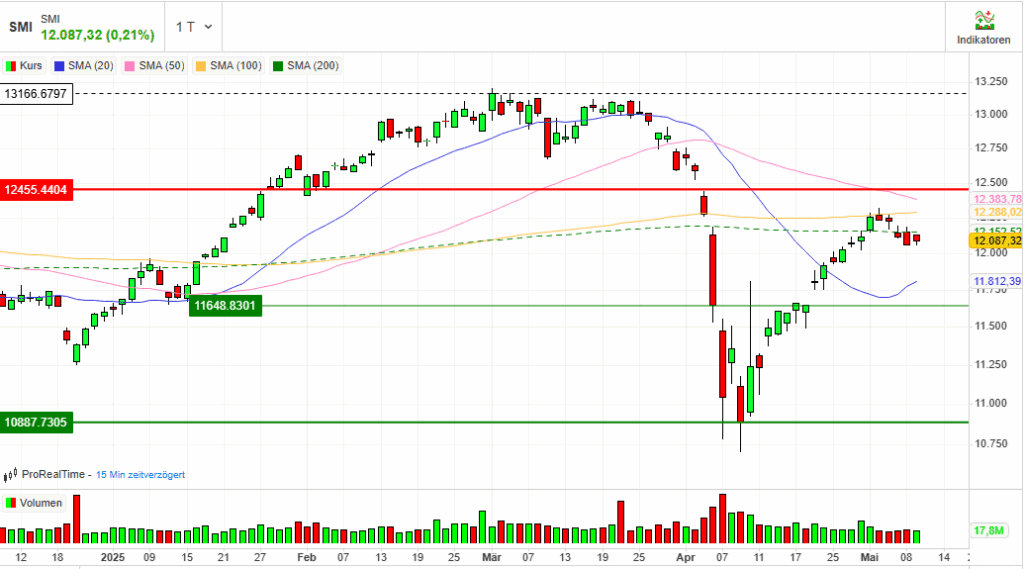

Der Schweizer Aktienmarkt schloss die Woche mit einer leichten Erholung ab. Trotz eines freundlichen Tagesverlaufs war die gesamte Woche von Unsicherheit geprägt, insbesondere wegen globaler Handelskonflikte. Der SMI stieg am Freitag um +0.21 % auf 12’087.32 Punkte, liegt jedoch auf Wochensicht bei -1.4 %. Der breiter gefasste SPI legte um +0.32 % auf 16’546.82 Punkte zu, während der SLI – welcher die 30 liquidesten Titel gleichgewichtet abbildet – um +0.43 % auf 1’976.27 Punkte zulegte.

2. Unternehmenswerte im Fokus

Top-Performer:

- Sonova (+3.39 %): Überzeugende Jahreszahlen 2024/25, Dividendenerhöhung und CEO-Wechsel zu Eric Bernard wurden positiv aufgenommen. Analysten heben insbesondere die neuen Phonak-Plattformen und die starke Marktposition hervor.

- Lonza (+2.4 %): Das Q1-Update entsprach den Erwartungen, Ausblick wurde bestätigt. Analysten sehen Lonza langfristig als Profiteur von Outsourcing-Trends in der Pharmaproduktion.

- Georg Fischer (+2.96 %): Die geplante Übernahme der VAG Group wurde positiv bewertet.

- Partners Group (+1.41 %) und UBS (+0.74 %): Finanzwerte entwickelten sich stabil, UBS plant Verkauf ihrer Hedgefonds-Tochter O’Connor in den USA.

Schwachperformer:

- Kühne+Nagel (-3.24 %): Technisch bedingter Kursrückgang wegen Dividendenauszahlung (8.25 CHF).

- Ems-Chemie (-3.69 %): Analysten-Abstufungen von Berenberg und Kepler Cheuvreux belasten, schwaches organisches Wachstum im Q1 erwartet.

- Roche (-0.88 %) und Novartis (-0.22 %): Unter Druck wegen möglicher Regulierungsverschärfungen und US-Zollängsten.

- Zurich (-0.34 %): Uneinheitliche Analystenbewertungen nach Q1-Zahlen – Citi und Morgan Stanley senkten Kursziele.

3. Internationale Indizes & Wechselkurse

- EURO STOXX 50: +0.35 % auf 5’307.68 Punkte

- DAX: +0.59 % auf 23’489.44 Punkte – gestützt durch Hoffnungen auf wirtschaftspolitische Impulse in Deutschland

- EUR/CHF: +0.19 % auf 0.9352

- USD/CHF: -0.19 % auf 0.8299 – deutliche Frankenaufwertung

4. Rohstoffe und alternative Anlagen

- Gold: +1.14 % auf 3’343.25 USD/oz – Suchbewegung in sicheren Häfen bei geopolitischen Unsicherheiten

- Öl (Brent): +0.75 % auf 63.66 USD – stabiler Energiemarkt trotz geopolitischer Spannungen

- Bitcoin: +2.09 % auf 102’897 USD – wieder über der psychologischen 100’000er-Marke, hohe Risikobereitschaft unter Tech-Investoren

5. Anleihenmarkt Schweiz

- Bundesobligationen: Rendite bei 0.3150 %, ein massiver Anstieg um +45.83 % – dies deutet auf eine temporäre Umschichtung aus Anleihen hin zu risikobehafteteren Anlagen hin.

6. Konjunktur- & Verbraucherdaten

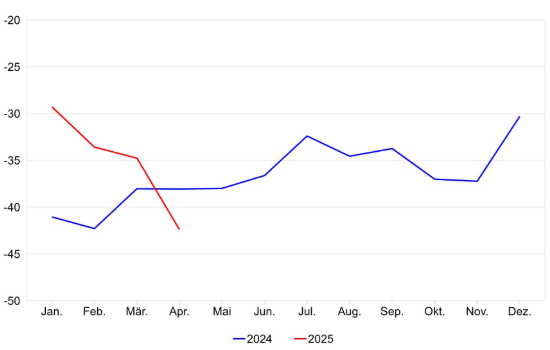

- Konsumentenstimmung (Seco): Index im April bei -42.4 Punkten – tiefster Stand seit 14 Monaten, getrieben von pessimistischen Erwartungen zur wirtschaftlichen Entwicklung.

- KOF-Konjunkturbarometer: dritter Rückgang in Folge auf 92.2 Punkte – Schwäche in exportorientierten Branchen sichtbar.

- Swiss Life BIP-Prognose: Korrektur 2025 von +1.2 % auf +1.0 %, leichte Anhebung für 2026 auf +1.9 % – Binnenkonsum bleibt tragende Säule.

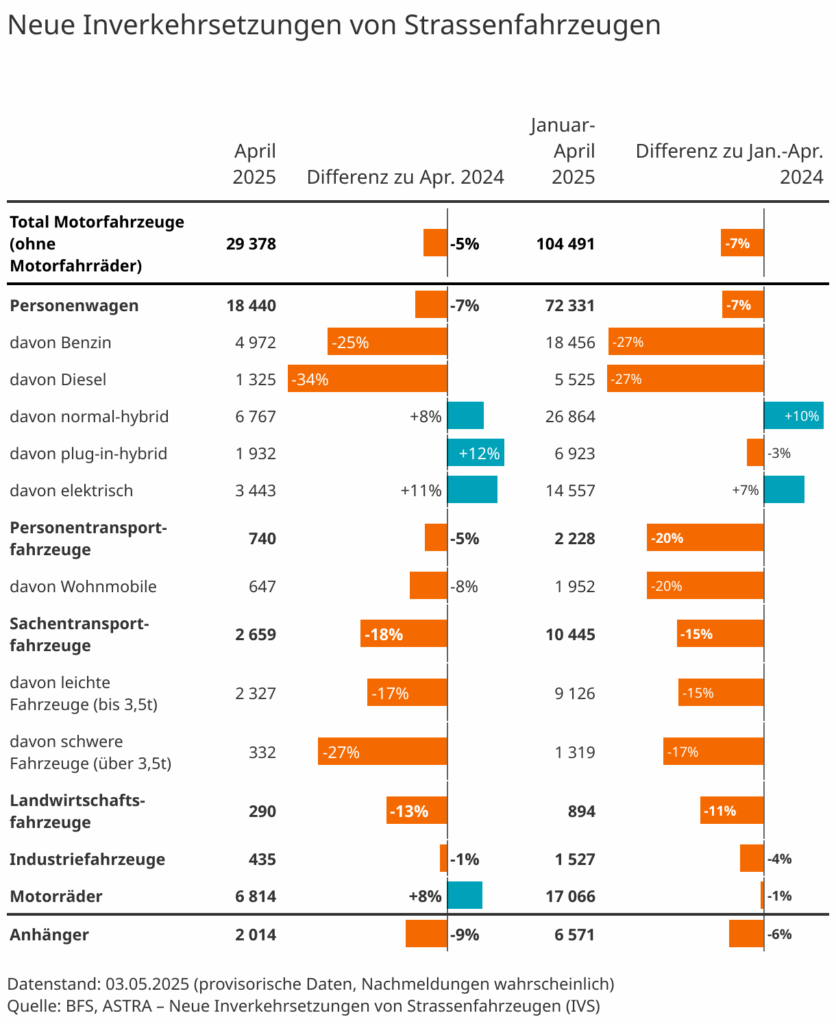

- Auto-Neuzulassungen: -5 % im April im Vergleich zum Vorjahr – klare Eintrübung der Investitionslaune bei Konsumenten.

7. Makropolitik & Handelsbeziehungen

- Intensive Gespräche zwischen der Schweiz und den USA über Zollabkommen; Möglichkeit einer Reduktion der US-Zölle auf Schweizer Exporte von 31 % auf 10 % in der Diskussion.

- Gespräche mit China zur Modernisierung des Freihandelsabkommens gehen weiter, nächste Runde im Juli geplant.

Fazit:

Der Schweizer Finanzmarkt zeigt sich am Ende einer belasteten Woche leicht gefestigt. Zwar belasten internationale Handelskonflikte weiterhin die Erwartungen, doch Hoffnungen auf Einigungen, starke Unternehmenszahlen (z.B. Sonova, Lonza) sowie eine robuste Binnenwirtschaft stützen die Marktstimmung. Der SMI konnte sich kurzfristig stabilisieren, bleibt aber unter seinem Jahreshoch. Die abwartende Haltung der Anleger dürfte angesichts der geopolitischen Lage andauern – insbesondere mit Blick auf das Wochenende und die Gespräche USA–China in Genf.

Die Marktaktivität an der SIX Swiss Exchange zum Stichtag 09.05.2025 bietet ein prägnantes Bild der Handelsdynamik des Tages. Die Daten zeigen nicht nur, wie viele Titel an der Schweizer Börse gehandelt wurden, sondern auch, wie sich diese auf Gewinner, Verlierer und unbewegte Aktien aufteilen. Eine differenzierte Analyse erlaubt Rückschlüsse auf die Marktstimmung, Liquidität und mögliche Trends.

Kotierungsinformationen

Es wurden 263 Aktien als SIX Swiss Exchange-Listed ausgewiesen. Es gab keine weiteren Titel, die lediglich zum Handel zugelassen, aber nicht offiziell kotiert waren. Das spricht für einen fokussierten Handel auf regulär gelistete Titel – eine typische Struktur eines entwickelten Kapitalmarktes wie der Schweiz.

- Anzahl Abschlüsse: 174’228

- Umsatz: CHF 2’953.415 Mio.

Der Gesamtumsatz von knapp CHF 3 Mrd. ist ein solider Tageswert und signalisiert eine rege Marktteilnahme. Das Handelsvolumen spiegelt ein aktives Marktumfeld wider, was für institutionelle Investoren und Marktbeobachter ein wichtiges Vertrauenssignal ist.

Handelsinformationen

Von den 263 kotierten Aktien wurden 221 tatsächlich gehandelt, also etwa 84 % des Gesamtuniversums. Dies zeigt eine breite Marktaktivität.

Die Handelsverteilung im Detail:

| Kategorie | Anzahl | Abschlüsse | Umsatz (MCHF) |

|---|---|---|---|

| Gainers | 145 | 123’125 | 1’945.000 |

| Losers | 57 | 48’132 | 983.316 |

| Unchanged | 19 | 2’971 | 25.099 |

| Not traded | 42 | – | – |

Interpretation:

- Gainers dominieren klar: Sowohl in der Anzahl (145 gegenüber 57 Verlierern) als auch im Handelsvolumen (rund CHF 1,95 Mrd. gegenüber CHF 983 Mio.). Dies deutet auf eine insgesamt positive Marktstimmung hin. Anleger scheinen in Kauflaune gewesen zu sein, was oft mit positiven Nachrichten, guten Quartalsergebnissen oder makroökonomischen Signalen zusammenhängt.

- Losers mit knapp einem Drittel der Zahl: Während 57 Titel Kursverluste erlitten, bleibt deren Umsatz ebenfalls signifikant. Dies zeigt, dass auch unter den Verlierern rege gehandelt wurde, was auf eine gewisse Nervosität oder Gewinnmitnahmen hindeuten könnte.

- Unveränderte Titel (19) und nicht gehandelte Aktien (42) spielen eine untergeordnete Rolle. Die geringe Anzahl an unbewegten Titeln bestätigt jedoch die hohe Marktbreite.

Fazit

Die heutige Marktaktivität an der SIX zeichnet ein überwiegend bullisches Bild. Die hohe Zahl an Gewinnern und der damit verbundene Umsatz suggerieren Vertrauen und Zuversicht seitens der Investoren. Das Handelsvolumen von fast CHF 3 Mrd. ist ein starkes Signal für eine robuste Liquidität. Die Tatsache, dass fast 85 % aller gelisteten Aktien gehandelt wurden, unterstreicht zudem die breite Marktbeteiligung.

Es bleibt zu beobachten, ob diese positive Dynamik ein temporäres Momentum ist – etwa bedingt durch spezifische Nachrichten – oder ob sie sich als nachhaltiger Trend etablieren kann. Interessant wäre in diesem Zusammenhang ein Vergleich mit den Vortagen sowie der Einfluss makroökonomischer Daten (z. B. Zinsentscheide, Inflationszahlen).

Hier ist die Übersichtstabelle mit der Anzahl der Gewinner, Verlierer und unveränderten Aktien sowie den berechneten TRIN-Werten für die Blue-Chip- und Mid-/Small-Cap-Segmente.

| Gewinner | Verlierer | Unverändert | TRIN | |

| Blue Chips | 25 | 5 | 0 | 0,86 |

| Mid/Small Caps | 116 | 48 | 32 | 0,90 |

Altersspezifische Präferenzen bei Luxusuhren: Rolex, Omega & Co. im Vergleich

Eine Analyse von Chrono24 zu den Präferenzen von Luxusuhren bei verschiedenen Altersgruppen zeigt deutliche Unterschiede im Marken- und Modellgeschmack. Rolex bleibt insgesamt die beliebteste Marke, doch die Vorlieben für bestimmte Modelle variieren stark je nach Lebensalter. Bei den unter 30-Jährigen ist die Rolex Datejust am gefragtesten, während sich die 30- bis 39-Jährigen vor allem für die Submariner-Modelle entscheiden. In der Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen steht die Daytona hoch im Kurs, und bei den 50- bis 59-Jährigen dominiert die Sea-Dweller. Ab 60 Jahren gewinnt Patek Philippe mit der Calatrava deutlich an Beliebtheit.

Auffällig ist zudem der Einfluss anderer Marken auf jüngere Generationen: Neben Rolex spielen besonders Omega, Cartier und Grand Seiko bei der Generation Z eine wachsende Rolle. Ältere Käufer hingegen bevorzugen prestigeträchtige Marken und legen größeren Wert auf hochpreisige Exemplare. Die Markenvielfalt nimmt mit steigendem Alter generell zu – besonders bei den 40- bis 49-Jährigen zeigt sich ein breiteres Interesse an Uhrenmarken wie Breitling, Vacheron Constantin oder IWC.

Insgesamt spiegelt die Wahl einer Luxsuhr nicht nur persönlichen Geschmack wider, sondern auch die jeweilige Lebensphase und den damit verbundenen Lebensstil der Käufer.

Rückgang bei Neuzulassungen von Strassenmotorfahrzeugen im April 2025

Laut der offiziellen Fahrzeugstatistik des Bundes wurden im April 2025 schweizweit insgesamt 29 378 Strassenmotorfahrzeuge neu in Verkehr gesetzt. Dies entspricht einem Rückgang von 5 % im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Die größte Fahrzeuggruppe, die Personenwagen, verzeichnete ein Minus von 7 % gegenüber April 2024. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den Antriebsarten: Benziner sanken um 25 % und Diesel um 34 %, während normale Hybridfahrzeuge um 8 % zulegten. Plug-in-Hybride verbuchten ein Plus von 12 % und reine Elektrofahrzeuge steigerten sich um 11 %.

Schweiz und Großbritannien streben direkte Bahnverbindung an

Die Schweizer Regierung hat eine Absichtserklärung mit Großbritannien unterzeichnet, um eine direkte Bahnverbindung zwischen der Schweiz und London zu fördern. Im Rahmen eines Treffens in London besprach Bundesrat Albert Rösti mit der britischen Verkehrsministerin Heidi Alexander die Möglichkeiten einer verstärkten Zusammenarbeit im internationalen Schienenpersonenverkehr. Hintergrund für das Vorhaben ist die hohe Nachfrage nach Reisen zwischen beiden Ländern, die eine solche Verbindung wirtschaftlich attraktiv machen könnte.

Aufgrund des Nicht-Mitgliedschafts Großbritanniens im Schengen-Raum müssten jedoch zunächst Passagierkontroll-Terminals an den Abfahrtsbahnhöfen in der Schweiz eingerichtet werden. Zudem sei ein Dreiseiten-Abkommen zwischen der Schweiz, Frankreich und Großbritannien erforderlich, um die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für die grenzüberschreitende Verbindung zu schaffen.

Bundesrat Rösti kündigte an, dem Schweizer Bundesrat im kommenden Jahr eine Entscheidungsgrundlage für die nächsten Schritte des Projekts vorzulegen.

Schweizer Pensionskassen verzeichnen im April erneut Verluste

Die Schweizer Pensionskassen haben im April 2025 erneut eine negative Anlagerendite erlitten. Wie aus der monatlichen Auswertung der UBS hervorgeht, erzielten über 100 untersuchte autonome Vorsorgeeinrichtungen nach Abzug der Gebühren im Durchschnitt eine Performance von –1,0 Prozent. Die Ergebnisse schwankten dabei zwischen –2,8 und +0,9 Prozent. Damit liegt die Gesamtrendite seit Jahresbeginn bei –0,5 Prozent.

Kleine Pensionskassen mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 300 Millionen Franken schnitten schlechter ab als größere Einrichtungen: Sie erzielten einen durchschnittlichen Verlust von –1,1 Prozent (Median: –0,8 Prozent). Positiv entwickelte sich dagegen die Sharpe Ratio, ein Mass für das Verhältnis von Rendite zu Risiko, die leicht auf 0,2 stieg.

Fast alle Anlageklassen verbuchten im April Kursverluste. Die besten Ergebnisse erzielten Schweizer Anleihen mit einer Rendite von +1,5 Prozent sowie direkt gehaltene Immobilien mit +0,2 Prozent. Deutlich negativ schnitten hingegen Private Equity (-5,5 %), globale Aktien (-4,8 %) und Hedgefonds (-4,3 %) ab.

Auslöser der Marktturbulenzen war eine Ankündigung von US-Präsident Donald Trump Anfang April, neue „gegenseitige“ Zölle einzuführen. Dies löste Rezessionsängste aus und führte zu einem deutlichen Kurseinbruch. Eine vorübergehende Aussetzung der Maßnahmen beruhigte zwar die Märkte, dennoch blieb die Unsicherheit hoch – unter anderem wegen Trumps öffentlicher Kritik an der US-Notenbank.

Laut dem UBS Chief Investment Office ist der Höhepunkt der Unsicherheit mittlerweile vorbei. Dennoch wird weiterhin mit erhöhter Volatilität gerechnet. Die Experten bleiben bei US-Aktien vorsichtig optimistisch und empfehlen Anlegern in diesem Umfeld eine breite Diversifikation – etwa durch Qualitätsanleihen und Gold.

Nord Stream 2 AG vermeidet Konkurs – Nachlassvertrag wird vollstreckbar

Das Kantonsgericht Zug hat den lang erwarteten Nachlassvertrag zwischen der hochverschuldeten Nord Stream 2 AG und ihren Gläubigern genehmigt. Damit konnte der Konkurs des Pipeline-Betreibers vorerst abgewendet. Der Entscheid wurde am Freitag bekanntgegeben und markiert das Ende eines zweieinhalbjährigen Ringens um eine außergewöhnliche Schuldenregelung.

Der Nachlassvertrag war im April zwischen der von Russland kontrollierten Nord Stream 2 AG und den grossen Gläubigern – darunter internationale Energiekonzerne – ausgehandelt worden. Die Pipeline, die nie in Betrieb ging, hatte rund zehn Milliarden Euro gekostet. Die grossen Gläubiger mussten erhebliche Abschläge auf ihre Forderungen hinnehmen. Kleine Gläubiger, zu denen unter anderem deutsche Baufirmen zählen, sollen laut einer früheren Weisung des Gerichts voll entschädigt werden.

Die Genehmigung durch das Gericht ist noch nicht rechtskräftig und somit auch noch nicht vollstreckbar. Mit dem Entscheid gewinnt die Nord Stream 2 AG jedoch Zeit, um nach einem neuen Investor zu suchen. In Medienberichten wurden zuletzt mögliche Beteiligungen aus den USA diskutiert.

Die Pipeline könnte auch Teil einer potenziellen diplomatischen Vereinbarung zwischen den USA und Russland sein. Russlands Aussenminister Sergej Lawrow hatte kürzlich in einem Fernsehinterview angedeutet, dass über die Zukunft der Ostsee-Pipeline Gespräche stattfinden.

Die Nord Stream 2 AG war nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 insolvent und schuldenbelastet zurückgeblieben. Dank mehrfach verlängerten Nachlassstundungen gelang es schliesslich, einen geordneten Sanierungsprozess einzuleiten – mit dem aktuellen Entscheid nun mit Erfolg.

Cannabis-Legalisierung in der Schweiz: Studie aus Basel zeigt verringerten problematischen Konsum

Eine neue randomisierte Studie aus Basel untersucht die Auswirkungen der legalisierten Cannabisversorgung in der Schweiz und liefert erste vielversprechende Erkenntnisse. Demnach könnte der regulierte Zugang zu Cannabis den problematischen Konsum reduzieren – insbesondere bei Personen, die zusätzlich andere Drogen konsumieren.

Die Studie zeigte eine geringfügige, aber konsistente Verringerung des riskanten Cannabiskonsums, gemessen anhand des standardisierten Cannabis Use Disorders Identification Test-Revised (CUDIT-R). Besonders auffällig war dabei der positive Effekt bei Mehrfachkonsumenten, also Personen, die neben Cannabis auch andere Substanzen konsumierten. Sie profitierten deutlich stärker von der regulierten Abgabe.

Trotz Legalisierung blieb jedoch der illegale Markt weiterhin relevant: Etwa die Hälfte der Teilnehmenden, die legalen Zugang hatten, griff weiterhin zum Schwarzmarkt-Kauf. Gründe dafür könnten Preisunterschiede oder persönliche Präferenzen sein.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis betrifft die psychische Gesundheit: Zwischen den Gruppen mit und ohne legalen Zugang gab es keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich Angstzustände oder depressiver Symptome. Zudem deuten die Forschenden darauf hin, dass Faktoren wie die fachkundige Beratung durch geschultes Personal in Apotheken sowie der Zugang zu risikoärmeren Produkten einen positiven Einfluss auf das Konsumverhalten gehabt haben könnten.

Die Wissenschaftler betonen allerdings, dass die Stichprobe relativ klein und nicht vollständig bevölkerungsrepräsentativ war. Weitere umfangreiche Studien seien erforderlich, um die Langzeitwirkungen der Legalisierung besser beurteilen zu können.

Trotz dieser Einschränkungen könnten die Ergebnisse als Modell für andere Länder dienen, die über eine Regulierung des Cannabismarktes nachdenken. Die Forscher weisen jedoch darauf hin, dass unterschiedliche Legalisierungsmodelle unterschiedliche Wirkungen zeigen können.

Schweizer Regierung plant weitreichende Eingriffe in digitale Privatsphäre

Die Schweizer Regierung hat einen umstrittenen Verordnungsentwurf vorgelegt, der weitreichende Einschränkungen der digitalen Anonymität und des Datenschutzes mit sich bringt. Über eine Anpassung der Verordnung zum Fernmeldegeheimnis (VÜPF) sollen neue Pflichten für Nutzer und Betreiber von Online-Diensten eingeführt werden – ohne parlamentarische Mitentscheidung.

Kernstück des Entwurfs ist eine Identifikationspflicht für Nutzer großer Online-Plattformen: Diese müssten künftig beispielsweise eine Kopie ihres Ausweises, Führerscheins oder zumindest ihre Telefonnummer vorlegen. Zudem sieht die Regelung eine verpflichtende Speicherung von Metadaten wie IP-Adressen und Portnummern durch Dienste mit mehr als 5000 Nutzern vor – und zwar für eine Dauer von sechs Monaten.

Besonders betroffen wären auch verschlüsselte Kommunikationsdienste wie Threema oder ProtonMail, sofern sie bestimmte Nutzer- oder Umsatzschwellen überschreiten. Diese müssten künftig nicht nur Nutzerdaten offenlegen, sondern auch verschlüsselte Inhalte entschlüsseln und im Klartext bereitstellen, falls dies von den Behörden verlangt wird.

Die Pläne haben bereits jetzt scharfe Kritik aus verschiedenen Richtungen hervorgerufen. Bürgerrechtsorganisationen, Technologieunternehmen und digitale Aktivisten warnen vor einem massiven Eingriff in die Grundrechte und die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger. Besonders gefährdete Gruppen wie Journalisten, Whistleblower und politische Minderheiten könnten durch die Maßnahmen unter Druck geraten.

Die geplanten Regelungen würden die Anonymität im Internet stark beschränken und den Schutz personenbezogener Daten in der Schweiz grundlegend verändern. Kritiker befürchten zudem, dass die Verordnung letztlich das Vertrauen in digitale Dienste untergräbt und Innovationshemmnisse schafft.

Eine breite Debatte über den richtigen Umgang mit Sicherheit und Privatsphäre im digitalen Zeitalter ist damit unausweichlich.

Konsumentenstimmung in der Schweiz verschlechtert sich deutlich

Die Stimmung der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten hat sich im April 2025 im Vergleich zum Vormonat deutlich verschlechtert. Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Konsumklima-Index sank auf minus 42,4 Punkte – nach noch minus 34,8 Punkten im März. Damit liegt die Stimmung auch unter dem Niveau des Vorjahres, als der Index bei minus 38,1 Punkten lag.

Laut Angaben von Felicitas Kemeny, Leiterin des Ressorts Konjunktur beim Seco, war vor allem die Einschätzung der erwarteten Wirtschaftsentwicklung ausschlaggebend für den Abwärtstrend. Der entsprechende Teilindex sei stark eingebrochen. Die Konsumenten liessen sich dabei stark von Entwicklungen in der internationalen Handelspolitik beeinflussen.

Zwar zeige sich die getrübte Stimmung bislang noch nicht direkt in konkretem Konsumverhalten – die Bereitschaft zu grossen Anschaffungen bleibe stabil. Dennoch würden sich erste Auswirkungen abzeichnen: Insbesondere die Erwartungen am Arbeitsmarkt trübten sich zunehmend, etwa hinsichtlich der Sicherheit von Arbeitsplätzen.

Einige Teilindizes wiesen jedoch auch positive Verläufe auf: So lagen die Bewertungen zur vergangenen und erwarteten finanziellen Lage sowie zum Zeitpunkt für grössere Anschaffungen über dem Vorjahresniveau.

Der Index der Konsumentenstimmung wird monatlich auf Grundlage einer repräsentativen Umfrage erhoben und spiegelt seit 1972 die Erwartungen und Bewertungen der privaten Haushalte wider. Im Unterschied zu klassischen Konjunkturindikatoren bietet er einen direkten Einblick in die Stimmungslage der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Swiss Life senkt Prognose für Schweizer Wirtschaftswachstum 2025 – 2026 soll stärker zulegen

Die Ökonomen von Swiss Life Asset Managers haben ihre Wachstumsprognose für die Schweizer Wirtschaft im Jahr 2025 leicht gesenkt, zugleich aber den Ausblick für 2026 verbessert. Demnach wird das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) in diesem Jahr voraussichtlich um 1,0 Prozent zunehmen – nach ursprünglich geschätzten 1,2 Prozent. Für das kommende Jahr erwarten die Experten nun ein Wachstum von 1,9 Prozent, leicht besser als die zuvor prognostizierten 1,8 Prozent.

Trotz internationaler Handelskonflikte und schwächerer Exporte zeigt sich die Schweizer Konjunktur überraschend stabil. Die Binnenwirtschaft übernimmt dabei eine Stützfunktion: Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Indikator für die wirtschaftliche Aktivität erreichte jüngst den höchsten Stand seit fast vier Jahren – trotz deutlicher Schwächen in exportorientierten Branchen wie der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie.

Laut den Analysten zeichnet sich eine klare Zweiteilung der Wirtschaftslage ab: Während die Aussenwirtschaft unter protektionistischen Massnahmen und politischer Verunsicherung leidet, profitiert die Binnenwirtschaft von niedrigen Zinsen und stabiler Konsumnachfrage. Besonders der Bau- und Dienstleistungssektor verzeichnen positive Impulse.

Ein weiterer Faktor ist die Aufwertung des Frankens, der die Kaufkraft der privaten Haushalte stärkt – eine Entwicklung, die an den sogenannten Frankenschock von 2015 erinnert. Damals hatte ebenfalls die innere Stabilität der Schweizer Volkswirtschaft dazu beigetragen, eine Rezession zu verhindern.

Obwohl die internationale Unsicherheit weiterhin auf der Investitionsbereitschaft vieler Unternehmen lastet, bleibt die Schweizer Wirtschaft resilient. Die Swiss-Life-Ökonomen rechnen damit, dass dieser Trend in den nächsten Monaten anhalten könnte – getragen vor allem von der robusten Inlandnachfrage.

Schweiz bemüht sich um Schlichtung im internationalen Handelsstreit – Gespräche mit USA und China in Genf

Die Schweizer Bundesräte Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin führen in Genf weiterhin intensive Gespräche mit hochrangigen US-Vertretern, darunter US-Finanzminister Scott Bessent, um drohende Strafzölle auf Schweizer Exporte abzuwenden. Die USA hatten angekündigt, eine Repräsentationsverordnung (Section 301) anzuwenden, die Zollbelastungen von 31 % auf diverse Schweizer Produkte vorsieht.

Im Zuge der Verhandlungen verfolgt die Schweiz eine klare Strategie: Sie will Washington davon überzeugen, die Strafzölle auszusetzen – unter anderem durch den geplanten Abschluss einer gemeinsamen Absichtserklärung mit anderen betroffenen Ländern, um ein geschlossenes Vorgehen zu zeigen.

Gleichzeitig signalisieren die USA Interesse an schweizerischen Investitionen, insbesondere in Hochtechnologiesektoren wie Pharma und Biotechnologie. Ziel ist es, diese zur Stützung der amerikanischen Reindustrialisierung beizusteuern.

Parallel dazu sind auch Gespräche mit chinesischen Delegationen in Genf geplant. Der chinesische Vizepremier He Lifeng wird erwartet, mit dem die Schweiz eine Überarbeitung des bestehenden Freihandelsabkommens besprechen möchte.

Inmitten des eskalierenden Handelskonflikts zwischen den USA und China, bei dem gegenseitige Zölle bis zu 145 % betragen, sieht sich die Schweiz in einer Vermittlerrolle. Mit ihrem Ruf als neutrales Land und stark exportorientierter Wirtschaft versucht sie, Brücken zwischen den Konfliktparteien zu schlagen – sowohl wirtschaftlich als auch diplomatisch.