Tagesrückblick Schweizer Finanzmarkt – Freitag, 11. April 2025

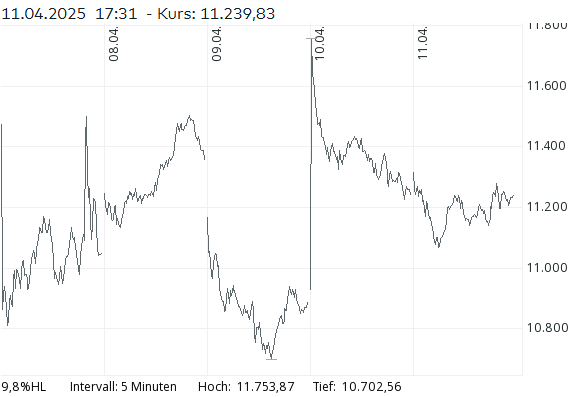

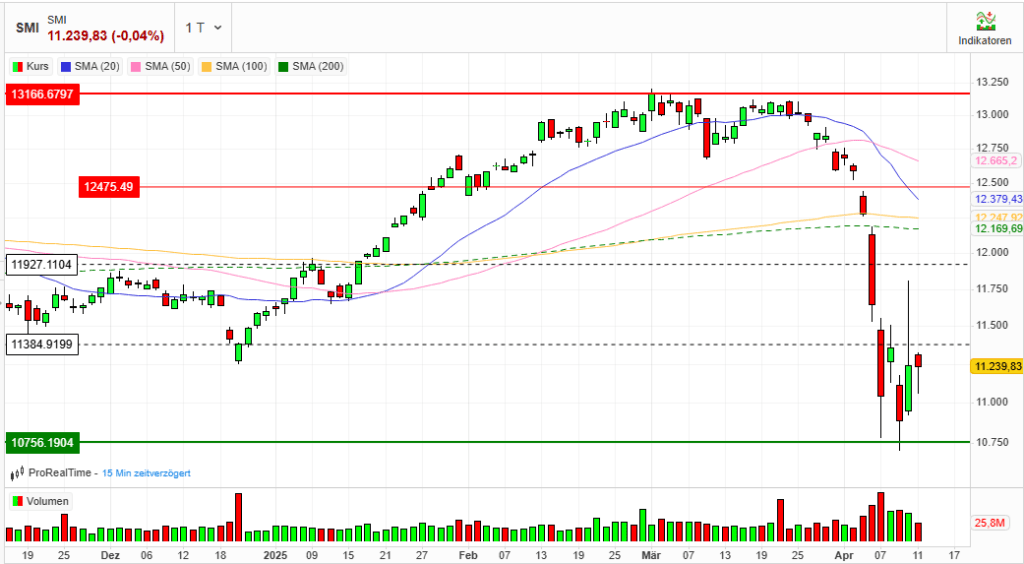

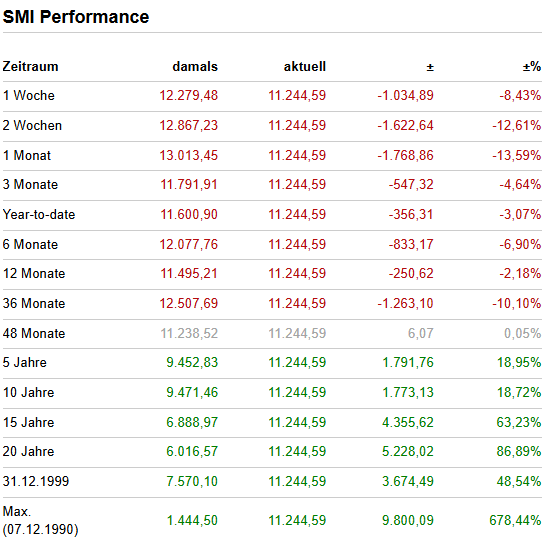

Gesamtmarktentwicklung: Der Schweizer Finanzplatz zeigte sich zum Wochenschluss insgesamt widerstandsfähig gegenüber der jüngsten Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Der Swiss Market Index (SMI) schloss nahezu unverändert bei 11’239.83 Punkten (-0.04%), nachdem er im Tagesverlauf zwischen 11’058,84 und 11’329,73 Punkten schwankte. Auf Wochensicht steht ein Verlust von 3,5% zu Buche – die zweite verlustreiche Woche in Folge (Vorwoche: -9,3%).

Indexübersicht:

- SMI: 11’239.83 Punkte (-0.04%)

- SPI: 15’096.46 Punkte (+0.23%)

- SLI: 1813.97 Punkte (-0.05%)

- DAX: 20’368.53 Punkte (-0.94%)

- EURO STOXX 50: 4’786.02 Punkte (-0.68%)

Während sich der SPI dank solider Nebenwerte behauptete, hielten sich SMI und SLI trotz globaler Belastungsfaktoren relativ stabil. Im internationalen Vergleich zeigte sich die Schweizer Börse widerstandsfähiger als ihre Pendants in Europa.

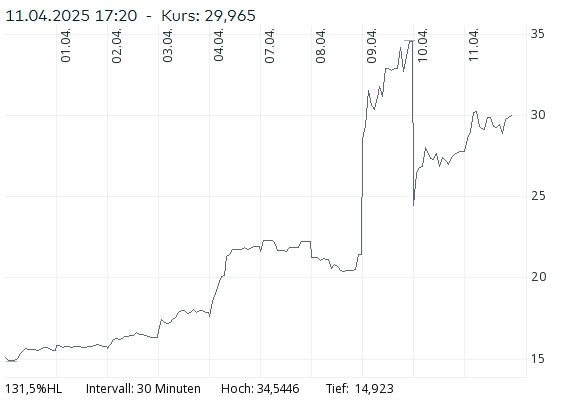

VSMI 29.965 +7.80%

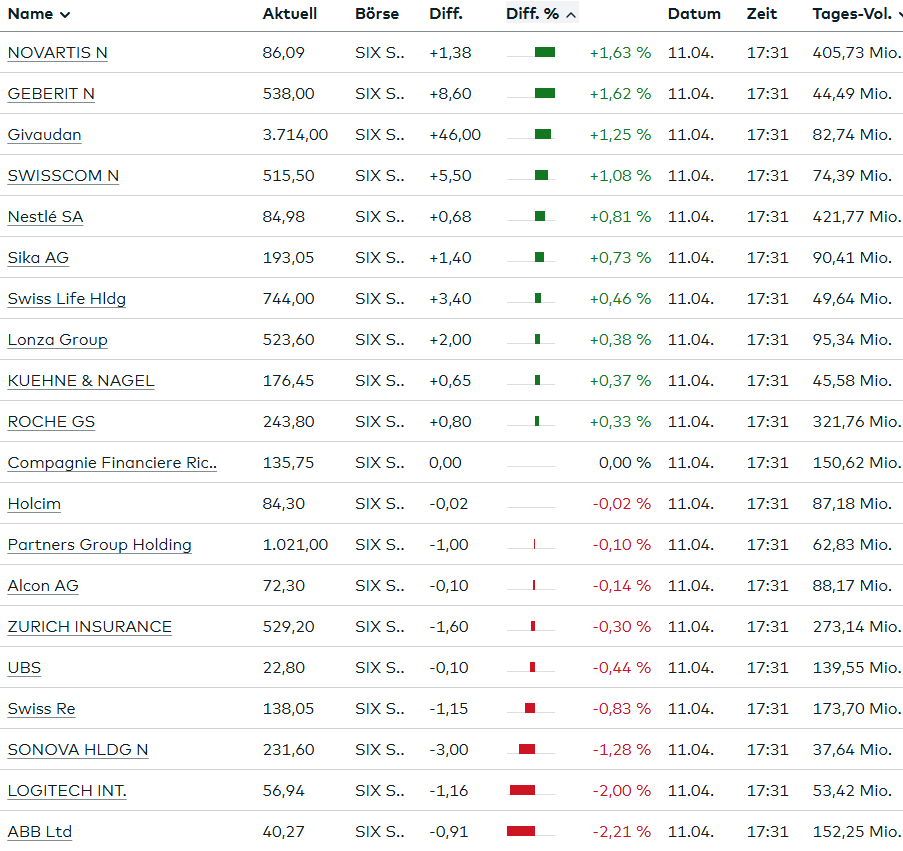

Einzeltitel – Top Performer im SMI:

- Novartis (+1,63% auf 86,09 CHF): Der Pharmakonzern kündigte massive Investitionen in den USA an (23 Mrd. USD in fünf Jahren), was den Kurs trotz jüngster Zolldrohungen stützte.

- Geberit (+1,62% auf 538,00 CHF): Technische Gegenbewegung nach vorangegangenen Verlusten.

- Givaudan (+1,25% auf 3’714 CHF): Profitierte weiterhin von starken Quartalszahlen.

- Nestlé (+0,81% auf 84,98 CHF) und Swisscom (+1,08% auf 515,50 CHF) profitierten vom defensiven Charakter ihrer Geschäftsmodelle in einem volatilen Marktumfeld.

Einzeltitel – Flop-Aktien im SMI:

- Zurich Insurance (-5,30% auf 529,20 CHF): Ex-Dividenden-Handel (-28 CHF), zusätzlich negatives Sentiment nach Kurszielsenkung durch Goldman Sachs.

- ABB (-2,21% auf 40,27 CHF): Zykliker litten unter Handelskriegssorgen.

- Logitech (-2,00% auf 56,94 CHF): Gewinnwarnung aufgrund der Unsicherheit im Welthandel belastete die Aktie.

- Sonova (-1,28%) und Swiss Re (-0,83%) zeigten ebenfalls Schwäche im risk-off-Umfeld.

Mid- und Small Caps:

- Barry Callebaut (-8,6%): Setzt nach schlechten Quartalszahlen den Kursrutsch fort (Vortag: -21,5%).

- Meyer Burger (-12,4%): Tiefrote Zahlen für 2024 (operativer Verlust von 210 Mio. CHF bei 70 Mio. Umsatz) sorgten für massiven Abverkauf.

- SoftwareOne (-1,4%): GV und Fusionsdiskussionen mit Crayon führten zur Handelssuspendierung.

Makroökonomisches Umfeld & Währungen:

- EUR/CHF: 0.9232 (+0.05%)

- USD/CHF: 0.8138 (-1.27%) – Der Franken kletterte auf ein Mehrjahreshoch. Als sicherer Hafen profitiert er vom Handelsstreit.

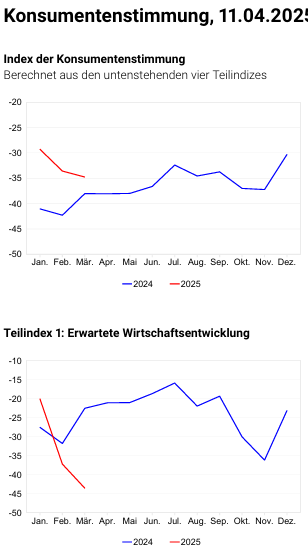

- Konsumentenstimmung Schweiz: März-Wert bei -35, leicht verbessert gegenüber dem Vorjahr, jedoch unter Erwartungen. Teilindizes für finanzielle Lage positiv, jedoch pessimistischer Ausblick für Gesamtwirtschaft.

- Zehnjährige Bundesobligation: 0.411% (-9.27%) – Rendite fällt auf das tiefste Niveau seit zwei Monaten infolge steigender Rezessionsängste.

Rohstoffe & Kryptowährungen:

- Ölpreis (Brent): 63.75 USD/Fass (+0.31%)

- Gold: 3’239.30 USD/Unze (+2.01%) – Als sicherer Hafen in geopolitisch und wirtschaftlich unsicherer Lage gesucht.

- Bitcoin: 82’536.63 USD (+4.88%) – Technisch starke Erholung; profitiert vom schwachen Dollar und spekulativer Nachfrage.

Fazit: Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenende robust – trotz geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unwägbarkeiten. Getragen wurde der Markt vor allem von defensiven Schwergewichten wie Novartis, Roche und Nestlé. Der starke Schweizer Franken, das weiterhin tiefe Inflationsniveau sowie sinkende Obligationenrenditen deuten auf ein anhaltend fragiles Umfeld hin. Zyklische und technologieabhängige Unternehmen wie Logitech und ABB geraten unter Druck. Anleger zeigen eine klare Präferenz für Qualität und Sicherheit, was den Finanzplatz Schweiz weiterhin attraktiv erscheinen lässt – trotz internationaler Risiken.

Starker Bankenplatz als Stütze für die Schweizer Wirtschaft

Eine aktuelle Studie im Auftrag der Bankiervereinigung unterstreicht die Bedeutung des schweizerischen Bankensektors nicht nur als eigenständige Wirtschaftsbranche, sondern auch als wesentlicher Unterstützer der Realwirtschaft. Der Bankensektor trug 2024 direkt rund 5 Prozent zum Bruttoinlandprodukt bei und beschäftigte etwa 158’000 Personen, was 4 Prozent der Gesamtbeschäftigung entspricht. Durch indirekte Effekte entsteht sogar eine zusätzliche Beschäftigung in gleichem Umfang außerhalb des Bankensektors.

Als bedeutender Steuerzahler leistete der Bankensektor Beiträge von rund 21 Milliarden Franken, was 13 Prozent der gesamten Steuereinnahmen auf allen staatlichen Ebenen ausmacht. Im internationalen Vergleich liegt der Schweizer Finanzsektor mit einem Anteil von 9 Prozent am BIP auf Augenhöhe mit Großbritannien, übertrifft aber Länder wie die USA oder die Eurozone.

Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung der Realwirtschaft: Schweizer KMU profitieren von günstigen Finanzierungsmöglichkeiten und durchschnittlich niedrigeren Kreditkosten im europäischen Vergleich. Der Zustrom ausländischen Kapitals, unter anderem aus der Vermögensverwaltung, stellt essentielle Mittel für lokale Branchen bereit und trägt zur Senkung von Finanzierungskosten bei. Die Schweiz als „sicherer Hafen“ zieht auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten erhebliche Kapitalströme an.

Um die Position als global führender Finanzplatz zu festigen, sollten laut Bankiervereinigung die Standortvorteile wie das stabile Rechtssystem, verlässliche Institutionen und die politische Neutralität weiter ausgebaut werden. Gleichzeitig betont der Verband die Notwendigkeit der strikten Einhaltung regulatorischer Vorgaben und den Zugang zu internationalen Märkten sowie die aktive Teilhabe an der Gestaltung der globalen Finanzpolitik.

Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und Malaysia: Ein Meilenstein nach 15 Jahren Verhandlungen

Die Schweiz hat zusammen mit den anderen EFTA-Staaten (Norwegen, Island und Liechtenstein) ein historisches Freihandelsabkommen mit Malaysia abgeschlossen. Damit erweitert die Schweiz ihr Netz an Handelsabkommen um einen bedeutenden Partner in Südostasien, wo Malaysia als fünftgrößte Volkswirtschaft gilt.

Wirtschaftliche Vorteile des Abkommens

Das Abkommen bietet vielfältige Vorteile für beide Seiten:

- Abschaffung von Zöllen für den Warenhandel

- Reduktion von Bürokratie

- Verbesserter Marktzugang

- Regulierung des Handels mit Waren und Dienstleistungen

- Vereinbarungen zu geistigem Eigentum und Investitionen

- Erstmals mit einem asiatischen Partner: Regelungen für öffentliche Beschaffungsmärkte

Besonders hervorzuheben sind die strengen Verpflichtungen in Bezug auf Menschenrechte sowie Arbeits- und Umweltstandards. Das Parlament hatte explizit gefordert, Palmöl nicht auszuklammern, sondern nachhaltige Produktionsbedingungen festzulegen.

Handelsbeziehungen und wirtschaftliche Bedeutung

Die bilateralen Handelsbeziehungen haben sich seit 2019 um 500 Millionen Euro erhöht und erreichten 2024 einen Wert von 2,14 Milliarden Euro. Die Schweizer Exporte nach Malaysia umfassen hauptsächlich:

- Maschinen

- Pharmazeutische und chemische Produkte

- Edelmetalle und -steine

Aus Malaysia importiert die Schweiz vor allem:

- Maschinen

- Elektronische Geräte

Etwa 135 Firmen mit schweizerischen Verbindungen beschäftigen über 20.000 Mitarbeiter in Malaysia.

Langer Verhandlungsprozess

Der Weg zum Abkommen war lang:

- 2010: Gemeinsame Erklärung zur Zusammenarbeit

- 2014: Erste Verhandlungsrunde

- 2017-2020: Verhandlungspause

- 2024: Abschluss nach 15 Jahren

Weitere Handelsbemühungen der EFTA

Neben dem Malaysia-Abkommen verfolgt die EFTA weitere wichtige Verhandlungen:

- Ongoing Talks mit Thailand und Vietnam

- Gesuchter Abschluss mit dem Mercosur-Block (Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay)

- Kürzlich abgeschlossenes Abkommen mit Indien

Das Mercosur-Abkommen bleibt jedoch vorerst in der Schwebe, da es auf politische Hindernisse stieß, insbesondere durch Umweltbedenken und landwirtschaftliche Interessen in der Schweiz.

Mit diesem neuen Abkommen unterstreicht die Schweiz ihre strategische Ausrichtung auf internationale Handelsbeziehungen und positioniert sich weiter als offene Volkswirtschaft mit starken globalen Verbindungen.

Schweizer Franken im Aufwind: SNB vor schwierigen Entscheidungen

Der Schweizer Franken hat in den vergangenen Tagen eine starke Aufwertung erfahren, insbesondere gegenüber dem Euro und dem US-Dollar. Diese Entwicklung bringt den Franken in eine kritische „Gefahrenzone“, insbesondere wenn der Kurs unter die Marke von 0,92 Euro fällt. Eine weitere Aufwertung könnte negative Auswirkungen auf die schweizerische Exportwirtschaft und die Inflation haben.

Mögliche Reaktionen der SNB

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) steht vor der Herausforderung, den Anstieg des Frankens zu bremsen, ohne dabei internationale Spannungen auszulösen. Zu den möglichen Maßnahmen gehören:

- Verbale Interventionen:

Als erste Reaktion könnte die SNB Warnungen an die Märkte aussprechen, um Spekulationen einzudämmen. Dies ist eine gängige Strategie, um den Druck auf den Wechselkurs zu reduzieren, ohne direkt in den Markt einzugreifen. - Zinssenkungen:

Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen wird eine Zinssenkung immer wahrscheinlicher. Durch eine lockere Geldpolitik könnte die Attraktivität des Frankens als „Sicherer Hafen“ verringert werden. Allerdings birgt dies das Risiko, dass negative Zinsen zurückkehren könnten, was erneut zur Belastung für Sparer und Banken führen würde. - Devisenmarktinterventionen:

Direkte Eingriffe auf dem Devisenmarkt sind eine weitere Option, jedoch mit Vorsicht zu genießen. Solche Maßnahmen könnten die Aufmerksamkeit der USA auf sich ziehen, die die SNB in der Vergangenheit bereits als Währungsmanipulator eingestuft haben. Um diesen Vorwurf zu vermeiden, muss die SNB ihre Schritte sorgfältig abwägen.

Politische und wirtschaftliche Faktoren

Die SNB steht nicht nur vor wirtschaftlichen Herausforderungen, sondern auch vor politischen Erwägungen. Die US-Regierung beobachtet Währungsinterventionen genau, und ein erneutes Stigma als Währungsmanipulator wäre für die Schweiz problematisch. Gleichzeitig drohen negative Zinsen zurückzukehren, falls die SNB entscheidet, die Aufwertung des Frankens durch aggressive geldpolitische Maßnahmen zu bremsen.

Fazit

Die aktuelle Stärke des Schweizer Frankens stellt die SNB vor komplexe Entscheidungen. Während verbale Interventionen und Zinssenkungen kurzfristig wirken könnten, bleibt abzuwarten, wie die SNB langfristig die Balance zwischen einer stabilen Währung, internationalen Beziehungen und den Interessen der schweizerischen Wirtschaft halten wird. Die nächsten Schritte der SNB werden die Märkte genau beobachten – sowohl national als auch international.

Influencer-Marketing als Wachstumstreiber in der Schweiz

Das Influencer-Marketing erlebt in der Schweiz einen rasanten Aufschwung, da immer mehr Unternehmen ihre Werbebudgets von traditionellen Kanälen wie Plakatwerbung und TV-Spots auf digitale Kampagnen mit Influencern verlagern. Insbesondere jüngere Zielgruppen wie Millennials und die Generation Z lassen sich so effektiver erreichen.

Besonders effektiv bei Lebensmitteln

Empfehlungen durch Influencer erweisen sich als besonders wirkungsvoll bei schnelllebigen Konsumgütern wie Lebensmitteln. Kaufentscheidungen in dieser Kategorie werden oft emotional und impulsiv getroffen, weshalb authentische Empfehlungen von Influencern eine starke Überzeugungskraft entfalten können.

Dynamisches Marktwachstum

Global wird das Volumen des Influencer-Marketings für 2025 auf 33 Milliarden Dollar geschätzt. In der Schweiz beträgt das aktuelle Marktvolumen 121 Millionen Dollar und soll bis 2030 jährlich um etwa 6 % wachsen. Dies unterstreicht den steigenden Stellenwert dieser Marketingstrategie.

Praxisbeispiele aus der Schweiz

Schweizer Unternehmen setzen Influencer bereits erfolgreich ein:

- Lindt & Sprüngli: Die Promotion von Dubai-Schokolade durch Influencer führte zu hohen Umsätzen.

- Nestlé, Migros und Coop: Nutzen Influencer-Kampagnen, um Hypes zu generieren und gezielt spezifische Zielgruppen anzusprechen.

- Emmi: Setzt auf langfristige Partnerschaften mit Prominenten als Markenbotschafter, um nachhaltige Kundenbindung aufzubauen.

Langfristige Strategien statt kurzfristiger Effekte

Einige Unternehmen priorisieren strategische Partnerschaften mit Influencern, um nicht nur kurzfristige Aufmerksamkeit, sondern auch langfristige Markenbindung zu erreichen. Solche Kooperationen ermöglichen es, die Authentizität und Glaubwürdigkeit der Influencer optimal zu nutzen.

Herausforderungen und Risiken

Trotz des Erfolgs birgt Influencer-Marketing auch Risiken:

- Kurzfristige Wirkung: Kampagnen können schnell an Relevanz verlieren.

- Follower-Betrug: Der Kauf von Followern und Engagement bleibt ein Problem.

- Öffentliche Kritik: Skandale oder unpassende Inhalte von Influencern können negative Auswirkungen haben.

Unternehmen betonen daher die Bedeutung einer diversifizierten Werbestrategie. Influencer-Marketing sollte Teil eines größeren Marketingmixes sein, um nachhaltiges Wachstum sicherzustellen.

Fazit

Das Influencer-Marketing hat sich als leistungsstarkes Instrument etabliert, insbesondere zur Ansprache jüngerer Zielgruppen und bei impulsiven Kaufentscheidungen. Während Schweizer Unternehmen wie Lindt, Nestlé und Emmi bereits erfolgreich von dieser Entwicklung profitieren, bleibt es wichtig, Risiken zu managen und langfristige Strategien zu verfolgen. Die Kombination aus Authentizität, strategischer Planung und Diversifikation wird entscheidend sein, um den vollen Nutzen dieser Marketingform zu erschließen.

Konsumentenstimmung über dem Niveau vor einem Jahr

Im März 2025 liegt der Index der Konsumentenstimmung bei –35 Punkten. Das sind 3 Punkte mehr als im März 2024. Über dem Niveau von März 2024 liegen die Teilindizes Vergangene finanzielle Lage, Erwartete finanzielle Lage und Zeitpunkt für grössere Anschaffungen. Tiefer als vor Jahresfrist notiert der Teilindex Erwartete Wirtschaftsentwicklung.