Tagesanalyse Schweizer Finanzmarkt – Mittwoch, 14. Mai 2025

1. Marktüberblick und Indizes

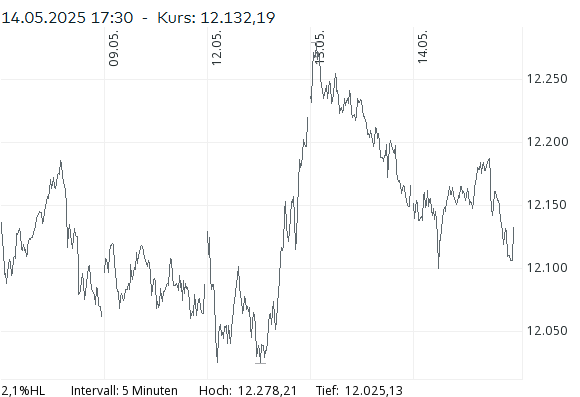

Die Schweizer Börse schloss den heutigen Handelstag schwächer ab. Der SMI verlor -0.27 % auf 12’132.19 Punkte, der SPI sank um -0.40 % auf 16’609.93 Punkte und der SLI fiel um -0.15 % auf 1’999.04 Punkte. Die Abgaben wurden insbesondere von den schwergewichteten Gesundheitswerten wie Roche (-1.74 %) und Novartis (-0.84 %) getragen. Der EURO STOXX 50 verlor -0.33 % auf 5’398.07 Punkte, der DAX fiel um -0.57 % auf 23’503.20 Punkte.

2. Unternehmenswerte im Fokus

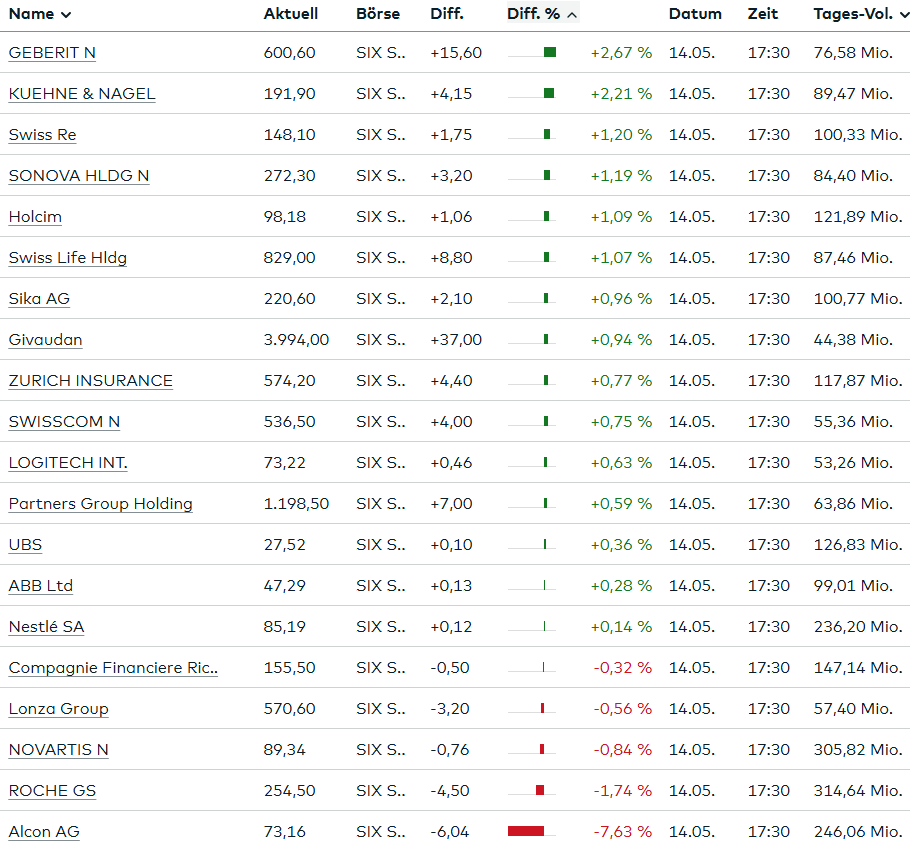

- Alcon verzeichnete mit -7.63 % den deutlichsten Tagesverlust unter den Blue Chips. Die Q1-Zahlen enttäuschten: Der Umsatz lag mit 2.45 Mrd. USD unter dem Konsens von 2.52 Mrd., die Prognosen wurden gesenkt, und die operative Marge wurde trotz positiver Währungseffekte rückläufig erwartet. Marktteilnehmer reagierten mit erheblichen Verkäufen.

- Geberit war der Tagesgewinner mit +2.7 %, nachdem Jefferies das Rating von „Underperform“ auf „Buy“ anhob. Die Analysten erwarten von Geberit überproportionale Profite aus der Baukonjunkturerholung in Europa.

- Holcim stieg um +1.09 % auf 98.18 CHF. Die Aktionäre stimmten einer Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts (zukünftig: Amrize) sowie einer Dividendenerhöhung auf 3.10 CHF zu. Die Abspaltung soll im Juni an SIX und NYSE kotiert werden.

- Zehnder legte im breiten Markt um +13 % zu. Eine Gewinnwarnung nach oben überraschte positiv: Erwartet wird ein Umsatz von 380–390 Mio. EUR sowie eine EBIT-Marge von 8–9 %. Das Lüftungsgeschäft entwickelte sich besonders stark in Nordamerika und Europa.

- Nestlé konnte leicht um +0.1 % zulegen, trotz Protesten in Deutschland wegen Stellenabbau.

- Roche und Novartis belasteten den SMI schwer. Beide litten unter Befürchtungen über US-Massnahmen zur Medikamentenpreisregulierung. Roche stellte geplante Investitionen in den USA infrage.

3. Devisen und Zinsen

- EUR/CHF stieg um +0.24 % auf 0.9412

- USD/CHF erhöhte sich um +0.13 % auf 0.8404

- Der Konfidenz-Future (Bundesanleihe) legte um +2.98 % auf 0.3800 zu – ein deutlicher Hinweis auf sichere Zuflüsse in CHF-Rentenwerte

- SNB Kassazinssatz: 0.369 %

4. Rohstoffe und Kryptowährungen

- Gold sank deutlich um -2.08 % auf 3’180.89 CHF

- Brent-Öl verlor -0.50 % auf 66.14 USD – angesichts schwacher Nachfrageerwartungen und wiedererstarkter Energieeinsparungen in Europa (CH: -17 % Gasverbrauch im Winter)

- Bitcoin fiel um -0.25 % auf 103’446 CHF

5. Makroökonomische und politische Einflüsse

- Die Unsicherheit aufgrund der globalen Konjunkturlage – trotz Entspannung im Handelskonflikt USA–China – bleibt bestehen. Investoren repositionieren sich vorsichtig, was in einer defensiveren Ausrichtung des Marktes resultiert.

- Der CHF profitierte leicht von schwachen US-Inflationsdaten, doch die SNB steht laut Präsident Schlegel weiterhin bereit, die Zinsen bei Bedarf erneut zu senken.

6. Obligationenmarkt

- Neue Emissionen:

- SIX lanciert einen 7-jährigen Digital Bond mit 1.00 % Kupon, Spread +82 BP zum Gov Bond

- Caterpillar nimmt 375 Mio. CHF für 4 Jahre auf, Kupon 0.6675 %

Fazit

Die heutige Börsensitzung war von schwacher Performance der defensiven Schwergewichte und enttäuschenden Unternehmenszahlen geprägt. Einzelwerte wie Alcon, Roche und Novartis belasteten den Gesamtmarkt spürbar. Gleichzeitig zeigen Titel wie Zehnder, Geberit oder Holcim, dass positive Impulse aus spezifischen Unternehmensmeldungen weiterhin zu markanten Kursbewegungen führen können. Auf der Makro-Seite bleibt das Umfeld volatil, politische Entwicklungen und geldpolitische Spekulationen beeinflussen die Marktstimmung zunehmend.

Die Marktaktivität an der SIX Swiss Exchange am 14. Mai 2025 bietet ein aufschlussreiches Bild des Handelsgeschehens. Im Folgenden erfolgt eine detaillierte Analyse und Interpretation der wichtigsten Kennzahlen:

1. Kotierungsstatus

- Kotierte Aktien: Es sind 265 Aktien an der SIX Swiss Exchange kotiert.

- Nicht kotierte, aber zum Handel zugelassene Aktien: 0 – Das bedeutet, alle gehandelten Aktien sind offiziell an der Börse kotiert. Dies spricht für eine hohe Markttransparenz und klare Regulierung.

2. Gesamthandelsaktivität

- Abschlüsse: Es wurden 184’530 Abschlüsse getätigt.

- Umsatz: Der gesamte Umsatz belief sich auf 3’383,323 Mio. CHF.

Diese Zahlen deuten auf einen sehr aktiven Handelstag hin. Ein Umsatz von über 3 Milliarden CHF ist als hoch zu bewerten und verweist auf ein reges Interesse der Marktteilnehmer sowie eine breite Liquidität.

3. Handelsstatistik im Detail

| Kategorie | Anzahl | Abschlüsse | Umsatz (Mio. CHF) |

|---|---|---|---|

| Shares traded | 220 | 184’530 | 3’383,323 |

| Gainers | 125 | 105’404 | 1’912,859 |

| Losers | 84 | 76’892 | 1’437,354 |

| Unchanged | 11 | 2’234 | 33,110 |

| Not traded | 45 | – | – |

Interpretation:

- Gainers (steigende Kurse):

- 125 Aktien verzeichneten Kursgewinne, was mehr als die Hälfte der gehandelten Titel ausmacht.

- Der Umsatz dieser Titel belief sich auf 1’912,859 Mio. CHF – also 56,5 % des Gesamtumsatzes.

- Dies weist auf ein überwiegend bullisches Sentiment am Markt hin, bei starker Nachfrage nach aufwertenden Titeln.

- Losers (fallende Kurse):

- 84 Aktien verzeichneten Kursverluste.

- Der Umsatz lag bei 1’437,354 Mio. CHF, was 42,5 % des Gesamtvolumens entspricht.

- Trotz der geringeren Anzahl an Titeln ist der Umsatz relativ hoch, was auf intensive Umschichtungen hindeuten könnte – möglicherweise Gewinnmitnahmen oder Verkäufe in bestimmten Sektoren.

- Unveränderte Kurse:

- 11 Aktien zeigten keine Kursveränderung.

- Mit 33,110 Mio. CHF ist deren Bedeutung für das Gesamtvolumen marginal.

- Nicht gehandelte Aktien:

- 45 Aktien wurden überhaupt nicht gehandelt – ein Hinweis auf geringe Liquidität oder Desinteresse in Bezug auf diese Titel.

Kritische Einordnung

Die Handelsaktivität am betrachteten Tag zeigt ein ausgeglichenes, leicht positives Marktumfeld. Der Anteil der Gainers an der Gesamtzahl gehandelter Titel überwiegt, und auch ihr Umsatzanteil ist höher als jener der Losers. Die relativ hohe Anzahl nicht gehandelter Aktien (45 von 265, also rund 17 %) könnte jedoch auf eine gewisse Konzentration des Interesses auf wenige liquide Titel hindeuten. Dies birgt langfristig Risiken für die Marktbreite.

Fazit

Die SIX Swiss Exchange zeigt sich am 14. Mai 2025 als aktiver und liquider Markt mit einer tendenziell positiven Stimmung. Der hohe Umsatz und die Anzahl an Kursgewinnern sprechen für Vertrauen in den Markt, möglicherweise getragen durch positive Konjunkturdaten oder Unternehmensnachrichten. Dennoch sollte die hohe Zahl nicht gehandelter Titel aufmerksam beobachtet werden, da sie strukturelle Schwächen im Handel einzelner Segmente offenbaren könnte.

- Gewinner/Verlierer-Bestimmung: Für jede Aktie wird verglichen, ob der ClosingPrice höher, niedriger oder gleich dem PreviousClosingPrice ist.

- ClosingPrice > PreviousClosingPrice: Gewinner

- ClosingPrice < PreviousClosingPrice: Verlierer

- ClosingPrice = PreviousClosingPrice: Unverändert

- Volumenberechnung: Das OnMarketVolume wird für Gewinner und Verlierer summiert.

- TRIN-Wert Berechnung: Der TRIN-Wert (Arms Index) wird für jede Kategorie mit der Formel berechnet:

TRIN = (Loser / Gainer) / (Volumen Loser / Volumen Gainer)- Wenn Gainer oder Loser 0 sind, wird der TRIN-Wert als „Undefiniert“ markiert, da eine Division durch Null vermieden werden muss.

- Falls Volumen Loser oder Volumen Gainer 0 sind, wird der TRIN-Wert als „Unendlich“ markiert, da eine Division durch Null vermieden werden muss.

- Ergebnistabelle: Die Ergebnisse werden in einer übersichtlichen Tabelle dargestellt.

Ergebnisse

| Kategorie | Gewinner | Verlierer | Unverändert | Volumen Gewinner (OnMarketVolume) | Volumen Verlierer (OnMarketVolume) | TRIN-Wert |

| Swiss Blue Chips | 15 | 11 | 0 | 13’922’789 | 6’147’310 | 0.618 |

| Swiss Mid-Small-Caps | 47 | 65 | 10 | 4’502’451 | 4’885’996 | 1.332 |

Interpretation

- Swiss Blue Chips:

- Es gibt mehr Gewinner als Verlierer, was auf eine insgesamt positive Stimmung im Blue-Chip-Bereich hindeutet.

- Der TRIN-Wert beträgt 0.618. Ein Wert unter 1 deutet darauf hin, dass das Volumen stärker in die steigenden Aktien fließt, was die Aufwärtsbewegung weiter unterstützt.

- Swiss Mid-Small-Caps:

- Es gibt mehr Verlierer als Gewinner, was auf eine insgesamt leicht negative Stimmung im Mid-Small-Cap-Bereich hindeutet.

- Der TRIN-Wert beträgt 1.332. Ein Wert über 1 deutet darauf hin, dass das Volumen stärker in die fallenden Aktien fließt, was die Abwärtsbewegung verstärkt.

Zusätzliche Anmerkungen

- TRIN-Wert (Arms Index): Der TRIN-Wert ist ein kurzfristiger Indikator, der die Beziehung zwischen dem Kurs und dem Volumen analysiert. Er kann verwendet werden, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren.

- Werte über 1 werden im Allgemeinen als bärisch angesehen, da sie darauf hindeuten, dass das Abwärtsvolumen höher ist als das Aufwärtsvolumen.

- Werte unter 1 werden im Allgemeinen als bullisch angesehen, da sie darauf hindeuten, dass das Aufwärtsvolumen höher ist als das Abwärtsvolumen.

Prognosen und Herausforderungen für die Schweizer Wirtschaft

Die UBS geht davon aus, dass die Schweizer Wirtschaft sich in den kommenden Jahren moderat erholen wird. Für 2025 prognostiziert die Bank ein BIP-Wachstum von 1 Prozent, das sich 2026 auf 1,2 Prozent leicht beschleunigen könnte. Diese positive Entwicklung begründet sich unter anderem mit der Erholung der europäischen Wirtschaft, von der die exportabhängige Schweiz profitieren dürfte.

Dennoch gibt es auch Risiken und Herausforderungen. Insbesondere die Handelspolitik der USA könnte einen negativen Einfluss auf die Schweizer Exporte und Investitionen haben. Sollte die Trump-Administration erneut protektionistische Maßnahmen wie höhere Zölle einführen, könnte dies die globale Konjunktur belasten – mit entsprechenden Auswirkungen auf die Schweiz.

Auch die Inflation wird in den nächsten Jahren nur geringfügig steigen: Für 2025 erwartet die UBS eine Inflationsrate von lediglich 0,2 Prozent, im Jahr 2026 sind es voraussichtlich 0,5 Prozent. Angesichts dieser niedrigen Teuerungsraten sieht die Schweizerische Nationalbank (SNB) Spielraum für expansive Geldpolitik. Eine Zinssenkung auf null Prozent im Juni wird daher als wahrscheinlich eingeschätzt, um die Wirtschaft zusätzlich zu unterstützen.

Trotz der positiven Wachstumsprognosen warnt die UBS jedoch vor erheblichen wirtschaftlichen Risiken – insbesondere im Fall einer globalen Rezession, die durch neue Zollmaßnahmen der USA ausgelöst werden könnte.

Baidu plant Expansion seines Robotaxi-Dienstes nach Europa – Schweiz als möglicher Startmarkt

Der chinesische Internetkonzern Baidu will seinen Robotaxi-Dienst Apollo Go erstmals außerhalb Asiens einführen und strebt eine Expansion nach Europa an. Als erste Märkte hat das Unternehmen die Schweiz und die Türkei ins Auge gefasst. In der Schweiz prüft Baidu laut Berichten die Gründung einer eigenen Gesellschaft und führt bereits Gespräche mit PostAuto, einer Tochterfirma der Schweizerischen Post. Sollte alles planmäßig verlaufen, könnten noch Ende des Jahres erste Testfahrten mit den autonomen Fahrzeugen starten.

Bereits seit fast zehn Jahren ist Baidu im Bereich autonomes Fahren aktiv und setzt in China seit 2022 kommerzielle Robotaxis ein. Aufgrund zunehmender Konkurrenz im Heimatmarkt suchen chinesische Anbieter wie Baidu und Momenta verstärkt das Auslandsgeschäft. Neben Europa zählen auch Japan, Singapur und der Nahe Osten zu den Zielregionen der Expansion.

Chinesische Technologiekonzerne stoßen in Europa jedoch nicht auf unbeschriebenes Terrain: So hat PostAuto bereits 2016 Erfahrungen mit autonomen Bussen gesammelt, und die VW-Tochter Moia plant noch in diesem Jahr den Start eines Dienstes mit autonomen Sammeltaxis in Hamburg. Analysten halten Robotaxis gerade in Europa aufgrund der hohen Personalkosten für ein vielversprechendes Geschäftsmodell. Allerdings könnte die strengere europäische Regulierung bei der Einführung autonomer Fahrzeuge eine bedeutende Hürde darstellen.

Nestlé baut Technologiezentrum für Biotechnologie in der Schweiz

Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé plant die Eröffnung eines neuen Technologiezentrums für Biotechnologie in Orbe, das voraussichtlich im Jahr 2026 seine Arbeit aufnehmen soll. Das Zentrum wird modernste Technologien wie Künstliche Intelligenz, Robotik und virtuelle Realität nutzen, um Innovationen in der Produktentwicklung voranzutreiben.

Im Mittelpunkt der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten stehen funktionelle Nahrungsmittel sowie bioaktive Wirkstoffe, die gezielt für spezifische Zielgruppen wie werdende Mütter, Kleinkinder oder zur Unterstützung einer therapeutischen Ernährung und eines gesunden Alterns entwickelt werden. Darüber hinaus will Nestlé auch den Bereich Tiernahrung weiter verbessern und klinisch erprobte Lösungen anbieten, um die Therapie von Haustieren zu optimieren.

Das Zentrum wird zudem digital fortgeschrittene Produktionsmethoden einsetzen – etwa smarte Maschinen und verbesserte Systeme zur Qualitätskontrolle –, um die Effizienz in der Lebensmittelproduktion zu steigern.

Mit der Wahl des Schweizer Standorts unterstreicht Nestlé die strategische Bedeutung des Landes als Innovationsstandort mit starker Forschungsförderung und hoher Technologiekompetenz. Das neue Technologiezentrum könnte nicht nur Nestlés Marktposition weiter festigen, sondern auch wegweisende Fortschritte bei personalisierten Ernährungslösungen ermöglichen.

Hohe Zufriedenheit mit Kreditkarten in der Schweiz

Laut einer aktuellen Umfrage des Vergleichsdienstes Moneyland zeigen sich Schweizerinnen und Schweizer insgesamt sehr zufrieden mit ihren Kreditkarten. Im Durchschnitt vergaben die Befragten eine Bewertung von 8,1 von 10 möglichen Punkten. Besonders gut schnitten dabei die Migros Cumulus Kreditkarte, die Swiss-Bankers-Karten sowie das Certo-Angebot der Cembra Money Bank ab, die jeweils 8,3 Punkte erreichten.

Interessant ist der Unterschied zwischen jüngeren und älteren Nutzern: Personen im Alter von 50 bis 74 Jahren bewerteten ihre Karten durchschnittlich mit 8,3 Punkten, während die jüngste Gruppe, die 18- bis 25-Jährigen, lediglich 7,8 Punkte vergab. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis wird positiv beurteilt und kommt auf einen Durchschnitt von 7,8 Punkten. Deutlich weniger Zustimmung gibt es hingegen für Bonusprogramme und Zusatzleistungen, die mit 7,3 Punkten am schlechtesten abschneiden.

Auf den hinteren Plätzen der Rangliste finden sich die Valiant-Kreditkarte mit 7,6 Punkten sowie die Ikea-Karte und die Bonuscard- und Amex-Kreditkarten von Swisscard, die jeweils 7,7 Punkte erhielten. Die allgemein hohe Zufriedenheit könnte unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass Probleme im Umgang mit Kreditkarten selten auftreten.

Bundesrat verlängert Höchstbezugsdauer der Kurzarbeitsentschädigung bis 2026

Angesichts anhaltend schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen hat der Bundesrat am 14. Mai 2025 beschlossen, die Höchstbezugsdauer der Kurzarbeitsentschädigung (KAE) von bisher zwölf auf achtzehn Monate zu verlängern. Die Änderung der entsprechenden Verordnung tritt am 1. August 2025 in Kraft und gilt befristet bis zum 31. Juli 2026. Mit dieser Massnahme soll Unternehmen mehr Planungssicherheit geboten werden, insbesondere in Branchen, die besonders unter der konjunkturellen Schwäche leiden.

Die Entscheidung basiert auf den aktuellen Konjunkturprognosen der Expertengruppe des Bundes, laut denen für die Jahre 2025 und 2026 mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf 2,8 Prozent zu rechnen ist. Eine rasche Erholung des Arbeitsmarktes erscheint damit nicht in Sicht. Zudem verschärfen internationale handelspolitische Unsicherheiten – allen voran die Ankündigung der USA vom 2. April 2025, Zusatzzölle auch auf Schweizer Produkte einzuführen – die wirtschaftliche Lage zusätzlich.

Besonders betroffen von der schwachen Konjunktur sind die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM-Industrie) sowie die Uhrenbranche. Für diese exportabhängigen Branchen stellt die Kurzarbeit eine wichtige Stütze dar, um Arbeitsplätze zu sichern und Personalbestände trotz temporärer Auftragsflaute zu halten.

Durch die verlängerte Bezugsdauer können Unternehmen besser auf veränderte Marktbedingungen reagieren, beispielsweise durch die Erschliessung neuer Geschäftsfelder oder Absatzmärkte. Zudem prüft der Bund weitere administrativ entlastende Massnahmen im Zusammenhang mit der KAE, um den bürokratischen Aufwand für Arbeitgebende zu reduzieren.

Einfachere Vernichtung von Produktfälschungen in Kleinsendungen

Der Bundesrat hat am 14. Mai 2025 eine neue Verordnung verabschiedet, die das Verfahren zur Vernichtung von Produktfälschungen in Kleinsendungen deutlich vereinfacht. Die Rechtsänderung tritt am 1. Juli 2025 in Kraft und soll insbesondere bei geringfügigen Fällen Bürokratie abbauen und die Behörden entlasten.

Besonders im Online-Handel gelangen zunehmend gefälschte Waren wie Markenbekleidung, Handtaschen, Schuhe oder Luxusuhren per Post oder Kurier in die Schweiz. Rund 90 Prozent aller an der Grenze sichergestellten Fälschungen befinden sich laut Angaben in Kleinsendungen mit maximal drei Gegenständen. Bisher war die Zerstörung dieser Ware aufwendig, da sowohl die Rechteinhaber als auch die Besteller informiert und in das Verfahren einbezogen werden mussten.

Mit dem neuen vereinfachten Verfahren wird dieser Prozess gestrafft: Bei Zustimmung des Bestellers kann die Fälschung direkt vernichtet werden, ohne dass der Rechteinhaber eingeschaltet werden muss. Nur wenn der Besteller der Vernichtung widerspricht, wird der Rechteinhaber informiert, um weitere rechtliche Schritte einzuleiten. Dies reduziert den administrativen Aufwand vor allem bei Bagatellfällen.

Zuständig für das neue Verfahren ist neu das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE). Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) übergibt dem IGE die zurückbehaltenen Sendungen, welches anschließend das gesamte Verfahren bis hin zur Vernichtung koordiniert. Ein beauftragtes Logistikunternehmen unterstützt das IGE dabei. Damit wird das BAZG entlastet, sodass es sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren kann.

Fälschungen verursachen erhebliche wirtschaftliche Schäden – von Gewinneinbussen der rechtmäßigen Anbieter über Steuerverluste bis hin zu Gesundheitsrisiken für Konsumentinnen und Konsumenten. Mit der Neuregelung will die Schweiz den Kampf gegen Produktfälschungen effektiver gestalten – gerade vor dem Hintergrund des rasanten Wachstums des Online-Handels.

Fünf neue Reservekraftwerke für mehr Versorgungssicherheit ab 2026

Um die Stromversorgung der Schweiz auch in Zukunft sicherzustellen, hat das Bundesamt für Energie (BFE) im Auftrag des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) fünf neue Reservekraftwerke mit einer Gesamtleistung von rund 583 Megawatt (MW) ausgewählt. Die Projekte sollen zwischen 2027 und 2030 betriebsbereit sein und damit die bestehenden Reservekraftwerke in Birr, Cornaux und Monthey ablösen, deren Verträge Ende Frühling 2026 auslaufen.

Die Auswahl erfolgte nach intensiven Direktverhandlungen mit Anbietern, da die Angebote im Rahmen einer früheren Ausschreibung als zu teuer eingestuft wurden. Insgesamt gingen acht Vorschläge mit einer Leistung von über 1000 MW ein. Fünf davon erfüllten alle Kriterien und erhielten den Zuschlag:

- Monthey (VS) – Weiterbetrieb des bestehenden Kraftwerks mit 55 MW (CIMO)

- Sisslerfeld 1 (Eiken, AG) – 13 MW (Getec)

- Stein (AG) – 44 MW (Getec)

- Sisslerfeld 2 (Eiken, AG) – 180 MW (Sidewinder)

- Auhafen (Muttenz, BL) – Mit 291 MW das leistungsstärkste Projekt (Axpo)

Alle Anlagen werden mit CO₂-neutralen Brennstoffen betrieben und tragen so auch zur Klimazielsetzung bei. Die neuen Kapazitäten entsprechen den Empfehlungen der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom), welche ab 2030 eine Reservekapazität von mindestens 500 MW und bis 2035 sogar zwischen 700 und 1400 MW empfiehlt.

Keine lückenlose Übergangslösung

Trotz des Entscheids ist eine nahtlose Übernahme durch die neuen Anlagen ab dem Winter 2026/27 nicht möglich. Daher wird eine Übergangslösung für mindestens drei Winter benötigt. Das UVEK prüft dazu verschiedene Optionen, darunter die Verstärkung der Wasserkraftreserve, den Einsatz von Notstromgruppen (derzeit rund 280 MW unter Vertrag) sowie die Entwicklung einer Verbrauchsreserve, die ab 2027 greifen könnte.

Gesetzliche Grundlagen werden weiterentwickelt

Die Einrichtung von Reservekapazitäten geht auf Massnahmen des Bundesrates aus dem Jahr 2022 zurück, damals als Reaktion auf das erhöhte Risiko einer Energiemangellage. Die rechtliche Grundlage bildet die Winterreserveverordnung, welche bis Ende 2026 befristet ist und bis 2030 verlängert werden soll. Zudem ist vorgesehen, die thermischen Reserven gesetzlich zu verankern. Die entsprechende Botschaft wurde am 1. März 2024 an das Parlament überwiesen, wo die Beratungen noch laufen.

Mit den neu ausgewählten Reservekraftwerken stärkt die Schweiz ihre Energieversorgungssicherheit langfristig – gerade vor dem Hintergrund wachsender Herausforderungen durch internationale Abhängigkeiten und klimatische Unsicherheiten.

Schweiz erreicht freiwilliges Winter-Gassparziel

Die Schweiz hat ihr freiwilliges Ziel zur Reduktion des Gasverbrauchs im Winter 2024/25 erfolgreich erreicht. Wie das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) am 14. Mai 2025 dem Bundesrat mitteilte, lag die durchschnittliche Einsparung bei rund 17 Prozent – damit sogar über dem angestrebten Wert von 15 Prozent. Der Rückgang wurde zwischen Oktober 2024 und März 2025 erzielt und trägt solidarisch dazu bei, Engpässe in der europäischen Energieversorgung zu vermeiden.

Hintergrund des Sparziels ist die angespannte Gasversorgungslage in Europa, die auf anhaltende geopolitische Spannungen zurückgeht. Die EU-Mitgliedstaaten hatten das freiwillige Ziel zur Reduktion ihres Gasverbrauchs im März 2024 um ein weiteres Jahr bis März 2025 verlängert. Dabei orientiert sich das Sparziel am Durchschnittsverbrauch der fünfjährigen Referenzperiode 2017–2022.

Da die Schweiz vollständig von Gasimporten abhängig ist, ist sie besonders sensibel gegenüber möglichen Versorgungsengpässen in Europa. Aus diesem Grund hat sie das Gassparziel der EU bereits in den Wintern 2022/23 und 2023/24 unterstützt – mit Erfolg: In diesen Perioden wurden jeweils rund 22 Prozent und 21 Prozent weniger Gas verbraucht. Im Vergleich zur Referenzperiode sparte die Schweiz im Winter 2024/25 immerhin noch 17 Prozent ein. Das entspricht einer Einsparung von etwa 4’000 Gigawattstunden (GWh), basierend auf einem Durchschnittsverbrauch von rund 26’650 GWh.

Ob die Schweiz das Sparziel auch für den kommenden Winter beibehält, hängt von der Haltung der EU-Kommission ab. Sollte diese das freiwillige Reduktionsziel verlängern, wird der Bundesrat entscheiden, ob die Schweiz auch künftig daran teilnimmt.

Arnold Winkelried – Mythos, Symbol und nationale Identitätsfigur der Schweiz

Arnold Winkelried gilt als eine der prägnantesten Figuren der Schweizer Sagenwelt. Der Legende nach opferte er sich in der Schlacht bei Sempach im Jahr 1386, indem er feindliche Spieße auf sich zog, um seinen Mitstreitern den Durchbruch durch die habsburgischen Linien zu ermöglichen. Diese heroische Tat, so die Überlieferung, war entscheidend für den Sieg der Eidgenossen und wurde zum Inbegriff selbstloser Opferbereitschaft im Dienste der Freiheit.

Historisch lässt sich die Existenz Winkelrieds jedoch nicht belegen. Zeitgenössische Quellen zur Schlacht erwähnen weder ihn noch eine entsprechende Handlung. Erst im 16. Jahrhundert, mit dem Halbsuterlied von 1533, taucht die Erzählung auf. Der Name „Arnold Winkelried“ erscheint sogar noch später in den Quellen, was die These stützt, dass es sich um eine retrospektive Konstruktion handelt – möglicherweise eine Verschmelzung mehrerer historischer oder fiktiver Gestalten.

Trotz fehlender historischer Evidenz wurde die Figur im Verlauf der Jahrhunderte zunehmend aufgeladen. Insbesondere im 19. und 20. Jahrhundert wurde Winkelried zum nationalen Symbol stilisiert – ähnlich wie Wilhelm Tell. Seine Geschichte wurde Teil der Schweizer Nationalmythologie, in der Winkelried als Idealbild von Tapferkeit, Gemeinsinn und Opferbereitschaft verehrt wurde. Im Kontext der Geistigen Landesverteidigung während des Zweiten Weltkriegs wurde er erneut ins Zentrum nationaler Selbstdarstellung gerückt.

Winkelried verkörpert dabei nicht nur den Kampf um die politische Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft, sondern auch eine tief verankerte kollektive Ethik: den Einsatz des Einzelnen für das Gemeinwohl und die Freiheit künftiger Generationen. Die Sage erfüllte eine identitätsstiftende Funktion, indem sie das Gemeinschaftsbewusstsein der Schweiz stärkte und als moralisches Leitbild für nachfolgende Generationen diente.

So bleibt Arnold Winkelried – ungeachtet seines ungesicherten historischen Ursprungs – eine zentrale Figur des kollektiven Gedächtnisses und ein emblematisches Beispiel für die Konstruktion nationaler Mythen.