Tagesanalyse Schweizer Finanzplatz – Dienstag, 15. April 2025

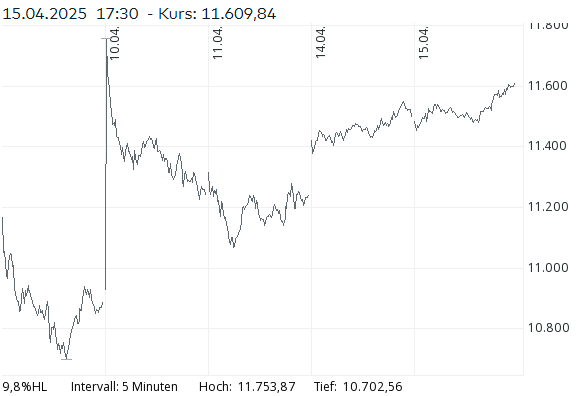

Der Schweizer Finanzmarkt setzte seine Erholung auch am heutigen Dienstag fort. Begünstigt durch stabile globale Rahmenbedingungen, eine positive Stimmung an den US-Börsen sowie dem Ausbleiben negativer Handelsnachrichten, konnte der SMI weiter zulegen.

Indexentwicklung im Überblick

- SMI: +0,96 % auf 11’609,84 Punkte

→ Bereinigt um Dividendenabschläge hätte der SMI sogar +1,30 % zugelegtSchweiz-DI - SLI: +0,96 % auf 1’873,13 Punkte

- SPI: +1,26 % auf 15’647,52 Punkte

- EURO STOXX 50: +1,15 % auf 4’967,99 Punkte

- DAX: +1,32 % auf 21’231,52 Punkte

Die Erholung basiert auf positiven US-Konjunkturdaten sowie der Hoffnung auf eine Einigung in den Handelskonflikten, obwohl die Lage zwischen den USA, China und der EU weiter fragil bleibt.

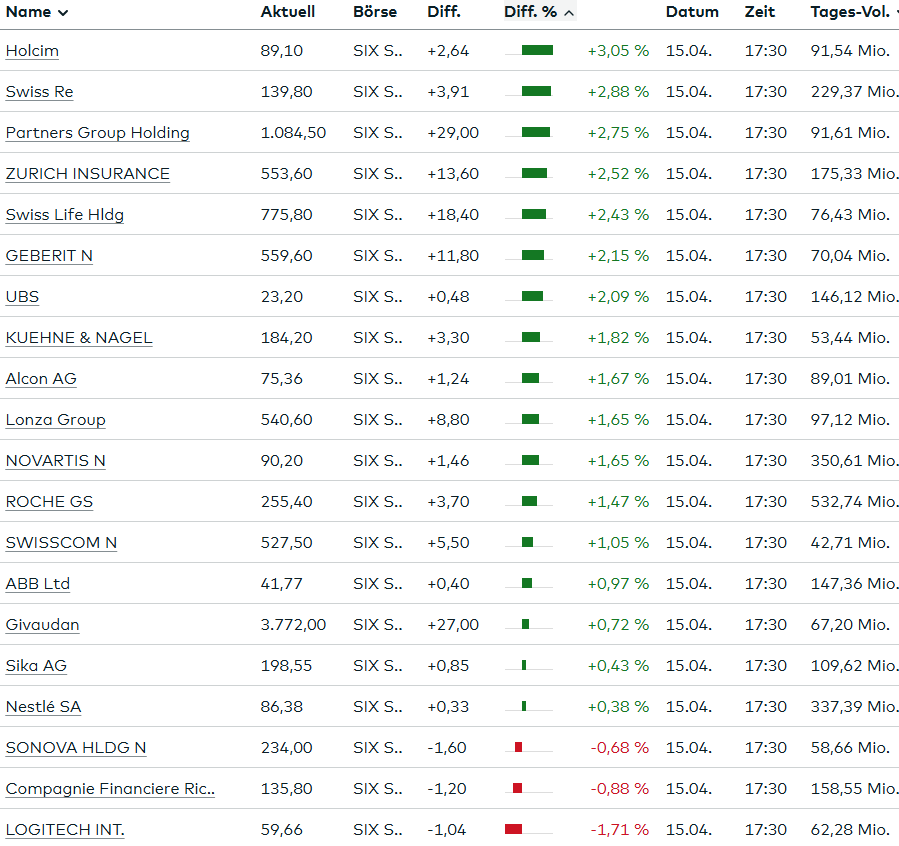

Schweizer Leitwerte – Gewinner und Verlierer

Top-Performer im SMI:

- Holcim: +3,05 % auf 89,10 CHF

→ Nachfrage nach zyklischen Werten, getrieben durch Entspannungssignale im Handelsumfeld - Partners Group: +2,75 % auf 1’084,50 CHF

→ Starke Nachfrage nach Finanzwerten, inspiriert durch gute US-Bankzahlen - Zurich Insurance: +2,52 % auf 553,60 CHF

→ Positive Branchenstimmung, hohe Dividendenrendite (5,13 %)Schweiz-DI - Swiss Life: +2,43 % auf 775,80 CHF

- Geberit: +2,15 % auf 559,60 CHF

- Roche GS: +1,47 %, Novartis: +1,65 %, Nestlé: +0,38 %

→ Die defensiven Schwergewichte zeigten eine stabile bis positive Entwicklung

Schwächste Werte im SMI:

- Logitech: -1,71 % auf 59,66 CHF

→ Gewinnmitnahmen nach +6,6 % Vortagsanstieg - Swiss Re: -1,48 % auf 139,80 CHF

→ Dividendenabschlag (7,35 USD)Schweiz-DI - UBS: -1,11 % auf 23,20 CHF

→ Ex-Dividende (0,90 USD), jedoch größtes Handelsvolumen im SMI - Richemont: -0,88 % auf 135,80 CHF

→ Belastet durch schwache LVMH-Zahlen und Rückgang bei Uhrenexporten - Sonova: -0,68 % auf 234,00 CHF

→ Leichte Schwäche bei defensiven Nebenwerten

Erweiterter Markt – Einzelwerte im Fokus

- VAT Group: +2,8 %

→ Vor Quartalszahlen hochgestuft, profitiert vom temporären Zollaufschub - Julius Bär: +3,4 %

→ Positive Impulse durch starke US-Bankberichte - Sulzer: +2,3 %, R&S: +5,3 %, Kuros: +18 %

→ Starke Reaktionen nach Unternehmensmeldungen - Cicor: -5,1 %

→ Umsatz und Auftragseingang verfehlen Erwartungen, Analysten empfehlen GewinnmitnahmenSchweiz-DI

Makroökonomisches Umfeld

- EUR/CHF: 0,9269 (+0,03 %)

- USD/CHF: 0,8209 (+0,02 %)

→ Der Franken bleibt stark, nahe seinem höchsten Stand seit 2011 – gestützt durch Safe-Haven-Nachfrage. Die SNB steht unter Druck, um zu starke Deflationstendenzen zu vermeiden. - Bundesobligationen: +3,54 % auf 0,4100

→ Flucht in sichere Anlageklassen verstärkt - Ölpreis (Brent): -0,99 % auf 64,27 USD

→ Rücksetzer angesichts globaler Unsicherheiten und potenzieller Nachfragesorgen - Gold: +0,33 % auf 3’220,04 USD

- Bitcoin: +0,82 % auf 84’788,01 USD

→ Krypto profitiert weiter von geopolitischer Unsicherheit und Inflationssorgen

Fazit & Ausblick

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich im April 2025 stabilisiert, wenngleich Unsicherheiten rund um geopolitische Spannungen und Handelskonflikte fortbestehen. Die heutige Marktstärke basiert vor allem auf fehlenden Negativmeldungen sowie einem soliden Auftakt in die US-Quartalsberichtssaison.

Positiv hervorzuheben sind insbesondere Finanz- und Industriewerte, die von zyklischen Impulsen profitieren. Die defensive Komponente bleibt stabil, zeigt jedoch teilweise relative Schwäche (z. B. Sonova). Im Fokus der kommenden Tage stehen Unternehmenszahlen – insbesondere von ABB und VAT – sowie die Entwicklung der Uhrenexporte.

Schlüsselrisiken: Handelskrieg, starker Franken, mögliche geldpolitische Eingriffe der SNB.

Schlüsselchancen: Solide Konjunkturdaten, technische Erholung, positive Unternehmensberichte.

Morgen richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Zahlen von ABB und mögliche Reaktionen auf die angekündigte Reduktion von Exporten seltener Erden durch China.

Die Schweiz wird laut dem Referenzszenario des BFS bis 2055 auf 10,5 Millionen Einwohner anwachsen (Ende 2024: 9,0 Mio.). Dieses Wachstum wird hauptsächlich durch Migration getragen – ab 2035 sogar ausschliesslich. Parallel dazu altert die Bevölkerung deutlich: Der Anteil der über 65-Jährigen steigt von heute rund 20 % auf 25 % im Jahr 2055.

Neben dem Referenzszenario gibt es zwei Alternativen:

- Hohes Szenario: Bevölkerung wächst auf 11,7 Mio.

- Tiefes Szenario: Rückgang auf 9,3 Mio. ab 2042

Besonders dynamisches Wachstum wird in den Agglomerationen Zürich und Genf sowie in Kantonen wie Luzern, Aargau und Waadt erwartet. Schwächeres Wachstum in Jura, Neuenburg und Appenzell Ausserrhoden.

Die Erwerbsbevölkerung (15–99 Jahre) steigt laut Referenzszenario um 12,5 % bis 2055 – auf rund 5,8 Mio.. Im hohen Szenario sogar +27 %, im tiefen Szenario ein Rückgang. Der demografische Druck nimmt zu: Auf 100 Erwerbstätige im Alter von 20–64 Jahren kommen 2055 über 50 Senioren.

Das Bildungsniveau steigt stark: Bis 2045 werden voraussichtlich 62 % der 25- bis 64-Jährigen einen Tertiärabschluss haben (heute: 48 %).

Die Szenarien basieren auf der sogenannten Komponentenmethode, die Geburten, Todesfälle, Ein- und Auswanderung jährlich bilanziert. Sie dienen als Planungsgrundlage für Politikbereiche wie Bildung, Raumplanung, Gesundheit und Wirtschaft.

Die Staatsverschuldung der Schweiz: Ein Überblick

Die Schweiz gilt international oft als Musterbeispiel für solide Finanzpolitik, doch auch sie ist nicht frei von Schulden. Die Gesamtverschuldung des Landes beläuft sich auf 141 Milliarden Schweizer Franken, was in etwa 20.000 Franken pro Einwohner entspricht. Davon entfallen rund 83 Milliarden Franken allein auf die sogenannten Marktschulden der Eidgenossenschaft. Neben den Schulden des Bundes tragen auch Kantone, Gemeinden, Kantonalbanken und Staatsfirmen wie die SBB und Swisscom zur Gesamtverschuldung bei. Seit 2015 hat sich die Schuldenlast deutlich erhöht – von 84 Milliarden auf den heutigen Stand, was einer Steigerung von rund 22 Prozent entspricht. Im internationalen Vergleich schneidet die Schweiz zwar besser ab als viele andere Industrieländer, doch die weitverbreitete Annahme, das Land sei nahezu schuldenfrei, ist ein Mythos. Die Zahlen verdeutlichen, dass auch die Schweiz vor finanziellen Herausforderungen steht, wenngleich sie diese im globalen Kontext vergleichsweise gut zu bewältigen scheint.

Rückgang der Schweizer Reisen in die USA: Politische Unsicherheit und Grenzängste belasten den Tourismus

Im März verzeichnete der Tourismus in die USA einen signifikanten Rückgang von 26 % bei den Einreisen aus der Schweiz im Vergleich zum Vorjahr. Hauptursachen hierfür sind die politische Unsicherheit unter der Trump-Regierung sowie verschärfte Grenzkontrollen, die viele potenzielle Reisende abschrecken. Dies bestätigt auch eine Umfrage, nach der sich vier von fünf Schweizerinnen und Schweizern aufgrund der aktuellen politischen Lage nicht in die USA begeben möchten. Die Auswirkungen dieses Trends sind bereits in der Reiseindustrie spürbar: Schweizer Airlines und Reiseanbieter kämpfen mit sinkenden Buchungszahlen und können die erweiterten Flugkapazitäten für die USA nicht vollständig nutzen. Der einstige Sympathiebonus für die USA scheint durch die aktuelle Regierungspolitik aufgebraucht zu sein, wobei das starke Franken keine nennenswerte Entlastung bringt. Zusätzlich verstärken Bedenken über restriktive Grenzregelungen und politische Überzeugungen die Zurückhaltung, sodass manche Reisende Parallelen zu Ländern wie China ziehen. Trotz des Rückgangs bei den Reisen ist nicht mit einem Rückgang der Preise für Flüge oder Hotels in den USA zu rechnen; im Gegenteil könnte Trumps Zinspolitik die ohnehin hohen Nebenkosten weiter erhöhen.

Airbnb in der Schweiz: Wirtschaftlicher Nutzen trifft auf Kritik und Regulierungsdebatten

Eine aktuelle Studie von Airbnb behauptet, dass gewerbliche Kurzzeitvermietungen in Städten wie Zürich, Bern, Basel und Genf weniger als 0,5 % des Wohnungsmarktes beanspruchen. Diese Zahlen stehen im Gegensatz zu früheren Untersuchungen, wie einer Zürcher Studie aus dem Jahr 2018, die den Anteil auf 3,8 % schätzte. Dennoch zeigt sich der wirtschaftliche Einfluss von Airbnb deutlich: Im Jahr 2024 verzeichnete die Plattform über zwei Millionen Gästeankünfte in der Schweiz. Rund 30’000 Gastgeber erzielten Einnahmen von insgesamt 375 Millionen Franken, was eine geschätzte Wertschöpfung von über einer Milliarde Franken generierte und rund 10’000 Arbeitsplätze unterstützte.

Trotz dieser positiven Wirtschaftsimpulse bleibt Airbnb umstritten. Kritiker werfen der Plattform vor, zur Wohnungsknappheit beizutragen, insbesondere in stark betroffenen Gebieten wie dem Kreis 4 in Zürich. Linke Parteien fordern strengere Regulierungen, darunter eine Begrenzung der Vermietungsdauer auf 90 Tage pro Jahr – eine Maßnahme, die bereits in Luzern eingeführt wurde. Die Debatte dreht sich somit weiterhin um das Spannungsfeld zwischen ökonomischen Vorteilen und dem Schutz des Wohnraums vor Übernutzung durch touristische Zwecke.

Gianluigi Aponte und MSC: Die Erfolgsgeschichte eines schweizerisch-italienischen Reedereiimperiums

Gianluigi Aponte, Gründer der Mediterranean Shipping Company (MSC), zählt mit einem geschätzten Vermögen von 30 Milliarden Euro zu den reichsten Einwohnern der Schweiz. Das Unternehmen, das heute als größte Reederei der Welt gilt, beschäftigt 200.000 Mitarbeiter und betreibt eine Flotte von 900 Frachtschiffen sowie 25 Kreuzfahrtschiffen. Zudem kontrolliert MSC zahlreiche Hafenanlagen weltweit und hat einen Anteil von etwa einem Fünftel an der globalen Schifffahrt. Der Unternehmenswert wird auf rund 100 Milliarden US-Dollar (Stand 2022) geschätzt.

Aponte, in Italien geboren, begann seine Karriere als Matrose, bevor er 1970 mit einem Darlehen die MSC gründete – damals noch mit nur einem einzigen Schiff. Über die Jahrzehnte wuchs das Unternehmen durch strategische Expansionen: In den 1980er Jahren diversifizierte MSC in die Containerschifffahrt und später in den Bereich der Kreuzfahrtschiffe, darunter moderne Neubauten wie die MSC Seaside und MSC Lirica.

MSC bleibt ein Familienunternehmen, das von Gianluigi Aponte und seiner Frau Rafaela gemeinsam geleitet wird. Ihre Kinder übernehmen zentrale Rollen im Unternehmen und sichern so die familiäre Kontinuität. Trotz des enormen wirtschaftlichen Erfolgs hält sich die Familie weitgehend aus der Öffentlichkeit fern und tritt selten in den Medien auf. Diese Diskretion prägt das Image des Reedereiimperiums, das sich zwischen globalem Einfluss und privater Zurückhaltung bewegt.

Verlängerte Verkaufszeiten und Rekordangebot auf dem Schweizer Wohnungsmarkt 2024

Im Jahr 2024 wurden Eigentumswohnungen in der Schweiz durchschnittlich 92 Tage zum Verkauf angeboten – 17 Tage länger als im Vorjahr. Diese verlängerten Verkaufszeiten sind auf eine stabile Nachfrage bei gleichzeitig wachsendem Angebot zurückzuführen. Die Anzahl der inserierten Wohnungen stieg von rund 84’000 im Jahr 2023 auf ein Rekordhoch von 100’000 im Jahr 2024. Ein wesentlicher Faktor für dieses Überangebot ist der demografische Wandel, insbesondere der Bestandswechsel durch ältere Baby-Boomer, die vermehrt ihre Wohnungen verkaufen.

Regionale Unterschiede prägen den Markt: Während Eigentumswohnungen in der Zentralschweiz mit durchschnittlich 62 Tagen am schnellsten verkauft wurden, verlor Zürich seinen Spitzenplatz mit einer durchschnittlichen Verkaufszeit von 67 Tagen. Besonders lange Wartezeiten gab es im Tessin, wo Wohnungen im Schnitt 168 Tage zum Verkauf standen.

Sinkende Zinsen könnten die Nachfrage nach Eigentumswohnungen im Jahr 2025 ankurbeln. Allerdings bleiben hohe Preise eine Herausforderung, insbesondere für junge Familien, die sich den Erwerb einer Immobilie oft nur schwer leisten können.

Die Analyse basiert auf der „Online Home Market Analysis“, einer halbjährlich veröffentlichten Studie von Homegate, ImmoScout24 und dem Swiss Real Estate Institute.

Schweizer Franken und Gold übertreffen Bitcoin als sichere Häfen

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit haben sich der Schweizer Franken und Gold deutlich als führende sichere Häfen behauptet, während Bitcoin hinterherhinkt. Der Goldpreis erreichte mit 3.243 US-Dollar ein Rekordhoch und verzeichnete in den letzten zwölf Monaten einen beeindruckenden Wertzuwachs von über 37,50 %. Im gleichen Zeitraum musste Bitcoin dagegen einen Wertverlust von fast 10 % hinnehmen. Die Stärke des Schweizer Frankens basiert auf der wirtschaftlichen Stabilität und politischen Neutralität des Landes, wobei Analysten besonders das niedrige Schuldenniveau und die robuste Wirtschaftsleistung der Schweiz hervorheben. Gold profitiert weiterhin von seiner historischen Rolle als Krisenwährung und genießt hohe Nachfrage sowohl bei Investoren als auch bei Zentralbanken, insbesondere in Ländern wie Russland und China. Experten betonen dabei besonders seinen Wert als Absicherung gegen Rezessionsrisiken. Trotz der aktuellen Schwäche sehen manche Analysten in Bitcoin nach wie vor Potenzial als sicheren Hafen, begründet durch steigende institutionelle Nachfrage und sein begrenztes Angebot. Bemerkenswert ist, dass Bitcoin trotz seines Wertverlusts immer noch besser abschneidet als wichtige Aktienindizes wie der Nasdaq 100 (-11,15 %) und der S&P 500 (-9 %).

US-Zölle: Differenzierte Auswirkungen auf die Schweizer Pharmabranche

Die möglichen Auswirkungen der von Präsident Trump angekündigten US-Zölle auf die Schweizer Pharmabranche sind vielschichtig und hängen stark von der Unternehmensgröße und dem Produktportfolio ab.

Die Ankündigung von Zöllen bis zu 25% auf ausländisch produzierte Arzneimittel trifft die Schweizer Pharmaindustrie an einem empfindlichen Punkt, da fast die Hälfte ihrer Exporte in die USA gehen. Allerdings zeigt sich ein differenziertes Bild: Während Branchenriesen wie Novartis und Roche durch ihre systemrelevanten Produkte und geplante Milliardeninvestitionen in den USA relativ gut positioniert sind, stehen kleinere Biotechnologieunternehmen vor größeren Herausforderungen, besonders beim Kapitalmarktzugang.

Die Zölle könnten zu Preiserhöhungen führen, was besonders bei nicht lebensnotwendigen Medikamenten Wettbewerbsfähigkeit und Umsätze beeinträchtigen könnte. Auch die Medizintechnikbranche muss möglicherweise ihre Fertigungsstandorte überdenken, während Unternehmen wie Lonza zeigen, dass flexible Vertragsstrukturen helfen können, Zusatzkosten weiterzugeben.

Für Forschungseinrichtungen und kleinere Anbieter im Life-Science-Bereich bedeutet die wirtschaftliche Unsicherheit zusätzlichen Druck, ihre Preisstrukturen anzupassen. Die Diskussion über Produktionsverlagerungen in die USA gewinnt an Bedeutung, wobei die tatsächlichen Auswirkungen stark von den betroffenen Handelsrouten und Produktkategorien abhängen werden.

Mehrheit der Schweizer Bevölkerung befürwortet Abschaffung des Eigenmietwerts

Eine aktuelle repräsentative Umfrage von Moneypark und Helvetia zeigt, dass eine Mehrheit von 52% der Befragten in der Deutschschweiz und der Romandie für die Abschaffung des Eigenmietwerts ist. Die Zustimmungsrate variiert dabei deutlich zwischen den Altersgruppen: Während 57% der über 65-Jährigen die Abschaffung unterstützen, sind es bei den 25- bis 30-Jährigen nur 47%.

Auffällig ist auch, dass 22% der Befragten keine Meinung zu diesem Thema äußern konnten, wobei Frauen mit einem Anteil von 30% besonders stark vertreten waren. Bei einer tatsächlichen Abschaffung des Eigenmietwerts planen über 70% der Immobilienbesitzer, ihre Hypothek zumindest teilweise zurückzuzahlen.

Die wirtschaftlichen Folgen könnten erheblich sein: Schätzungen zufolge könnte der Schweizer Hypothekarmarkt innerhalb von fünf Jahren ein Volumen von 50 bis 150 Milliarden Franken verlieren, was weitreichende Auswirkungen auf den gesamten Finanzsektor hätte.

Schweizer Hotellerie im März 2025: Ausländische Gäste sorgen für leichtes Wachstum

Die Schweizer Hotellerie hat im März 2025 wieder leicht zugelegt, nachdem es im Februar noch einen Rückgang bei den Logiernächten gab. Laut einer ersten Schätzung des Bundesamts für Statistik (BFS) stieg die Zahl der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,7 Prozent. Dieses Wachstum ist vor allem auf ausländische Touristen zurückzuführen, die mit einem Plus von 2,5 Prozent mehr Logiernächte verzeichneten. Im Gegensatz dazu sank die Nachfrage inländischer Gäste um 1,0 Prozent.

In den ersten drei Monaten des Jahres 2025 verbuchte die Schweizer Hotellerie insgesamt 6,55 Millionen Logiernächte, was einem minimalen Anstieg von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Während der Januar mit einem Plus von 3,5 Prozent positiv überraschte, verzeichnete der Februar einen Rückgang von 2,8 Prozent.

Auch in den ersten beiden Monaten des Jahres war das Muster ähnlich: Schweizer Gäste buchten weniger Übernachtungen (–3,5 %), während ausländische Touristen vermehrt in die Schweiz reisten (+4,5 %). In absoluten Zahlen entspricht dies 3,44 Millionen Logiernächten von inländischen Gästen und 3,11 Millionen von internationalen Besuchern.

Das Jahr 2024 war für die Schweizer Hotellerie ein Rekordjahr mit insgesamt 42,8 Millionen Übernachtungen. Für das laufende Jahr bleibt abzuwarten, ob sich der positive Trend bei den ausländischen Gästen weiter verstärkt und wie sich die Nachfrage inländischer Touristen entwickelt. Eine zweite Schätzung zu den März-Zahlen wird das BFS am 24. April veröffentlichen, gefolgt von den definitiven Zahlen für das erste Quartal am 7. Mai.

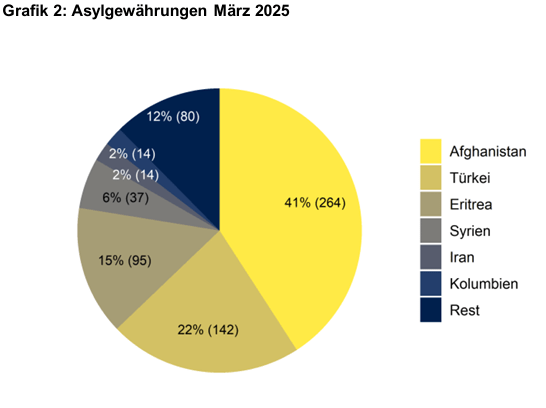

Schweizer Asylstatistik März 2025: Deutlicher Rückgang der Asylgesuche

Die aktuellen Zahlen des Staatssekretariats für Migration (SEM) zeigen einen klaren Abwärtstrend bei den Asylgesuchen in der Schweiz. Im März 2025 wurden insgesamt 1.829 neue Asylgesuche registriert, was einem Rückgang von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Von diesen Gesuchen waren 1.539 Primärgesuche und 290 Sekundärgesuche (Geburten, Familiennachzüge oder Mehrfachgesuche).

Afghanistan bleibt mit 564 Gesuchen das wichtigste Herkunftsland, wobei etwa 100 davon Zweitgesuche von Personen sind, die bereits länger in der Schweiz leben. Dahinter folgen die Türkei (188 Gesuche) und Eritrea (153 Gesuche), beide mit deutlichem Rückgang im Jahresvergleich. Somalia (118 Gesuche) und Algerien (104 Gesuche) komplettieren die Top 5 der Herkunftsländer.

Das SEM konnte im Berichtsmonat 2.575 Asylgesuche erstinstanzlich entscheiden, wovon etwa ein Viertel gutgeheißen wurde. Dadurch reduzierten sich die hängigen Pendenzen um 456 auf insgesamt 10.489 Gesuche.

Bei den Ausreisen verließen 912 Personen ohne Aufenthaltsrecht die Schweiz auf kontrolliertem Weg, davon 548 selbstständig und 364 mit polizeilicher Begleitung in ihre Herkunftsstaaten, zuständige Dublin-Staaten oder Drittstaaten.