Tagesrückblick Schweizer Finanzmarkt – Mittwoch, 16. April 2025

Makroökonomisches Umfeld und Marktstimmung

Der Schweizer Finanzmarkt hat sich zur Wochenmitte im Spannungsfeld geopolitischer Unsicherheiten, einer schwächelnden Technologiewerteentwicklung sowie steigender Nachfrage nach sicheren Häfen bewegt. Die zunehmenden Spannungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China, ausgelöst durch neue Exportbeschränkungen der USA für KI-Chips, haben die Risikobereitschaft an den Märkten deutlich gedämpft. Besonders betroffen war der Technologiesektor. Die Anleger reagierten mit Umschichtungen in defensive Titel sowie sichere Anlagen wie den Schweizer Franken und Gold.

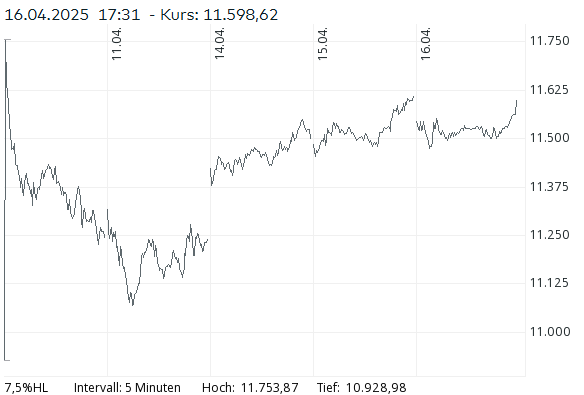

Indizes im Überblick

| Index | Schlussstand | Veränderung | Kommentar |

|---|---|---|---|

| SMI | 11’598.62 | -0.10 % | Rücksetzer nach Gewinnen, aber Stabilisierung zum Handelsende |

| SLI | 1’867.06 | -0.32 % | Breitere Abgabewelle – 19 von 30 Titeln im Minus |

| SPI | 15’586.84 | -0.48 % | Schwäche breiter Markt – Tech und Zykliker belasteten |

| EURO STOXX 50 | 4’967.03 | -0.07 % | Gedämpfte Stimmung durch globale Unsicherheiten |

| DAX | 21’315.96 | +0.29 % | Einziger grosser Index mit Zugewinnen – Industriewerte gestützt |

Währungs- und Rohstoffmärkte

| Kurs/Preis | Stand | Veränderung |

|---|---|---|

| EUR/CHF | 0.9272 | -0.12 % |

| USD/CHF | 0.8151 | -0.98 % |

| Gold (1 oz) | 3’321.79 USD | +2.89 % |

| Ölpreis (Brent) | 65.71 USD | +1.25 % |

| Bitcoin | 84’980.23 USD | +0.08 % |

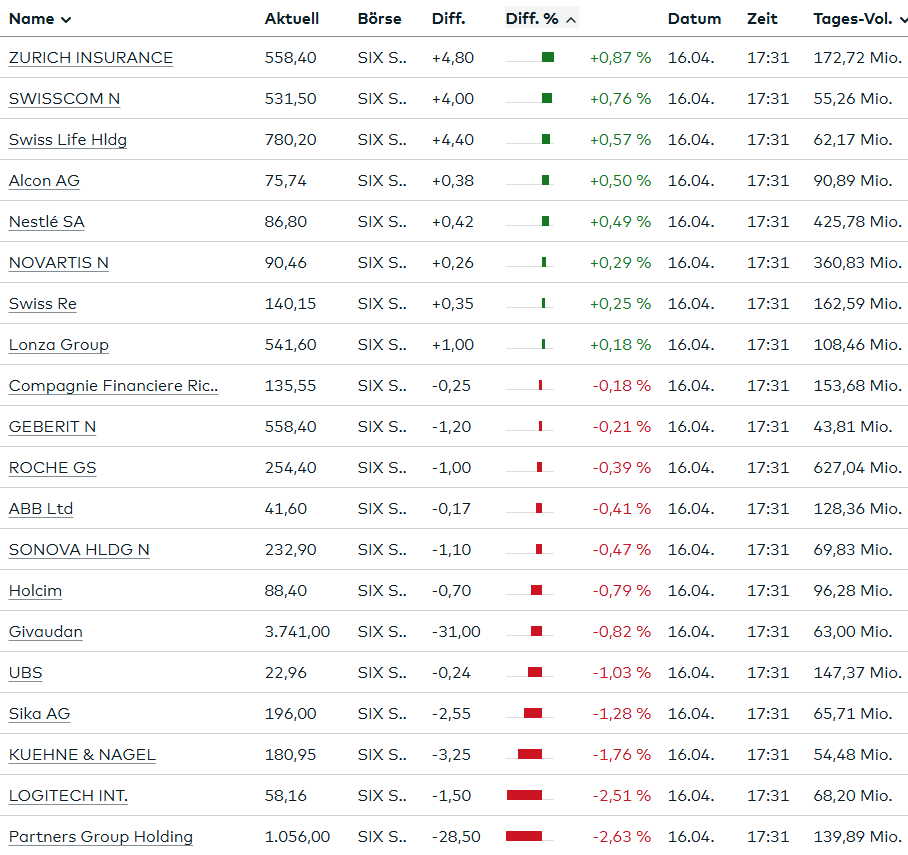

Aktienmarkt Schweiz – Unternehmenswerte im Fokus

Tech-Sektor massiv unter Druck

Die Verluste bei Technologietiteln dominierten das Marktbild. Nvidia warnte vor einer Belastung von 5,5 Mrd. USD durch US-Exportbeschränkungen. In der Folge zeigten sich Schweizer Zulieferer wie:

- VAT Group: -4.6 %

- Comet: -4.5 %

- AMS-Osram: -6.1 %

- Logitech: -2.51 % (bzw. -3.4 % laut verschiedenen Quellen)

Zykliker schwächeln ebenfalls

Zyklische Werte litten ebenfalls unter der Risikoaversion:

- Kühne+Nagel: -1.76 %, nach negativer Analysteneinschätzung (Barclays)

- Sika: -1.28 %, Kurszielsenkung durch JPMorgan

- SIG, ABB, Geberit und Holcim ebenfalls schwächer, u. a. wegen Bewertungsdruck und Konjunktursorgen

Banken & Finanzwerte uneinheitlich

- UBS: -1.03 %, trotz höchstem Handelsvolumen (5.956.489 Stück)

- Julius Bär: -1.3 %

- Partners Group: -2.63 %, stärkster Verlierer im SMI

- Versicherer wie Zurich (+0.87 %), Swiss Life (+0.57 %) und Swiss Re (+0.25 %) konnten sich dem Trend entziehen

Defensive Werte als Stabilitätsanker

- Nestlé: +0.49 %, stärkster Beitrag zum Index durch positive Signale auf GV

- Novartis: +0.29 %

- Roche: -0.39 %, bleibt hinter anderen Pharmawerten zurück

- Swisscom: +0.76 %, gesuchter defensiver Wert

Zweitlinien im Fokus

- Santhera: +5.2 %, dank Fortschritten bei Agamree-Zulassungen

- Villars: +5.2 %, wegen Gewinnverdopplung

- Gurit: -1.9 %, belastet durch rückläufige Umsätze

- Straumann: -2.8 %, nach UBS-Analystenabstufung

Markttechnischer Ausblick (SMI)

| Zeitraum | Punktestand | Veränderung |

|---|---|---|

| Tagesverlauf | Tief: 11’470.70 – Hoch: 11’598.62 | Volatile Seitwärtsbewegung |

| Wochenverlauf | +1.34 % | Trotz Rücksetzer insgesamt im Plus |

| Monatsvergleich (14.03.) | -10.2 % | Deutlich unter dem Niveau von 12’916 Punkten |

| Jahresverlauf | -0.22 % | Starker Jahresstart mit Höchststand bei 13’199 Punkten – Rückkehr zur Volatilität |

Zusammenfassung & Ausblick

Der Schweizer Finanzmarkt zeigte sich am Mittwoch robust gegenüber internationalen Belastungsfaktoren, obwohl insbesondere Tech- und Zykliker stark unter Verkaufsdruck standen. Defensive Werte, angeführt von Nestlé und Versicherern, stabilisierten den SMI zum Handelsende. Der stärkere Franken zeigt die gestiegene Flucht in sichere Anlagen. Die Lage bleibt jedoch fragil: Der weitere Verlauf des Zollstreits zwischen den USA und China sowie die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag könnten neue Impulse geben.

Erwartung für die kommenden Tage:

Erhöhte Volatilität vor den Feiertagen, Anleger dürften risikoaverse Positionierungen beibehalten. Tech- und exportorientierte Werte bleiben anfällig, defensive Titel und Rohstoffe weiterhin gefragt.

Diskussion um ein Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und den USA

Aktuell wird ein mögliches Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und den USA intensiv diskutiert, da es erhebliche wirtschaftliche Vorteile für die Schweiz bringen könnte. Laut einer Studie des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) wären vor allem die Pharma-, Industrie- und Finanzbranche die großen Gewinner eines solchen Abkommens. Die Exporte könnten um bis zu 77 % steigen, und das gesamtwirtschaftliche Wachstum der Schweiz würde sich um 1,3 % erhöhen.

Allerdings wäre die Landwirtschaft der Verlierer dieser Entwicklung. Die Produktion in diesem Sektor könnte um bis zu 1,6 % zurückgehen. Experten halten es zwar für möglich, die Bauern für ihre Verluste zu entschädigen, doch in der Vergangenheit scheiterten Verhandlungen bereits daran, dass die Landwirtschaft sich gegen eine Einbeziehung des Agrarsektors in das Abkommen wehrte.

Der Schweizer Bauernverband steht den aktuellen Diskussionen skeptisch gegenüber und betrachtet sie als spekulativ. Er fordert weiterhin den Schutz sensibler landwirtschaftlicher Produkte, um die Interessen der heimischen Bauern zu wahren. Ob ein Freihandelsabkommen zustande kommt, hängt somit maßgeblich davon ab, wie die Interessenkonflikte zwischen Wirtschaft und Landwirtschaft gelöst werden.

US-Zölle und düstere Wirtschaftsaussichten für die Schweiz

Die angekündigten massiven US-Zölle belasten die Schweizer Wirtschaft erheblich und trüben die Konjunkturerwartungen. Eine aktuelle Deloitte-Umfrage unter CFOs zeigt, dass 58 % der Finanzchefs Schweizer Unternehmen nun von einer negativen Wirtschaftsentwicklung ausgehen – ein deutlicher Stimmungswechsel gegenüber März, als die Einschätzungen noch relativ positiv waren.

Die Unsicherheit führt dazu, dass viele Unternehmen Investitionen zurückhalten und Personalentscheidungen verschieben, ähnlich wie während der Krisensituation im Jahr 2020. Die pessimistische Haltung beschränkt sich nicht nur auf die Schweiz: Auch für Deutschland, China und insbesondere die USA sehen die befragten Finanzverantwortlichen düstere Aussichten. Besonders auffällig ist die negative Erwartungshaltung gegenüber den USA, wo 89 % der CFOs mit einer Verschlechterung rechnen.

Die finanziellen Bewertungen der eigenen Unternehmen haben sich zwischen März und April deutlich verschlechtert. Selbst der vorläufige Aufschub vieler US-Zölle konnte die wirtschaftliche Stimmung nicht verbessern, was auf anhaltende Verunsicherung und mangelnde Planungssicherheit hindeutet. Die Schweizer Wirtschaft steht damit vor einer Phase der Verlangsamung, deren Ausmaß stark von weiteren politischen und handelspolitischen Entwicklungen abhängen wird.

Schweizer Finanzchefs blicken pessimistisch auf Wirtschaftsentwicklung

Die Stimmung unter Schweizer Finanzchefs hat sich angesichts der angekündigten US-Handelszölle drastisch verschlechtert. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass eine Mehrheit der CFOs mittlerweile mit einem Konjunktureinbruch rechnet. Besonders besorgniserregend sind die Erwartungen für die Schweizer Wirtschaft: 58 % der befragten Finanzchefs prognostizieren eine negative oder sehr negative Entwicklung. Noch düsterer fällt die Einschätzung für andere wichtige Wirtschaftsräume aus – 81 % erwarten eine Abschwächung in Deutschland und sogar 89 % in den USA. Auch für China rechnen 64 % mit einer negativen Entwicklung.

Die Unternehmen selbst zeigen sich deutlich zurückhaltender in ihren Prognosen als noch im März. Während damals 61 % der CFOs positive finanzielle Aussichten sahen, sind es aktuell nur noch 23 %. Die Erwartungen an Umsätze, Margen und Personalentwicklung haben sich deutlich eingetrübt. Viele Unternehmen reagieren mit erhöhter Vorsicht bei Investitionen und Personalentscheidungen – ein Verhalten, das zuletzt während der Pandemie zu beobachten war.

Trotz des vorläufigen Aufschubs der US-Zölle bleibt die Unsicherheit groß. Experten gehen davon aus, dass sich die Stimmung kurzfristig nicht verbessern wird. Die Schweizer Wirtschaft steht damit vor einer Phase der Verunsicherung, in der viele Unternehmen ihre Aktivitäten voraussichtlich weiter zurückhalten werden.

Regionale Unterschiede bei Schweizer Konkursen im ersten Quartal 2025

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in der Schweiz ist im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabil geblieben, wie aus Daten des Wirtschaftsinformationsdienstes Dun & Bradstreet hervorgeht. Insgesamt wurden 1559 Konkursfälle registriert, was exakt dem Stand des ersten Quartals 2024 entspricht. Dennoch zeigen sich deutliche regionale Unterschiede. Im Tessin stiegen die Insolvenzfälle um 16 Prozent an, gefolgt von der Zentralschweiz mit einem Anstieg von 11 Prozent und der Ostschweiz mit 10 Prozent. Gegenläufig entwickelten sich die Zahlen in der Nordwestschweiz und in Zürich, wo jeweils ein Rückgang von 8 Prozent verzeichnet wurde. Auch in der Südwestschweiz (-3 %) und im Espace Mittelland (-1 %) sank die Zahl der Firmenkonkurse leicht. Branchenübergreifend waren vor allem IT-Unternehmen stark betroffen, mit einem Anstieg der Insolvenzen um 24 Prozent. Ähnlich hoch war der Anstieg im Handwerkersektor (+20 %) und in der Logistikbranche (+15 %). Das Gast- und Autogewerbe sowie Hersteller langlebiger Güter verzeichneten ebenfalls einen signifikanten Anstieg von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Appenzeller Käse: Tradition und Innovation in der Schweizer Käsekultur

Der Appenzeller Käse ist eine traditionelle Schweizer Käsespezialität, die aus naturbelassener Rohmilch hergestellt wird. Die Kühe, die diese Milch liefern, werden ganzjährig mit Kräutergras und Heu gefüttert und haben auch im Winter Auslauf. Der Käse reift über einen Zeitraum von 3 bis 9 Monaten und erhält durch die Behandlung mit einer speziellen Kräutersulz seinen charakteristisch würzigen Geschmack. Nach 9 Monaten wird er als „edel-würzig“ bezeichnet.

Als Ergänzung zur klassischen Variante wurde kürzlich der „Appenzellerin“ Käse eingeführt, der sich durch eine mildere Geschmacksnote auszeichnet. Diese neue Variante hat eine verkürzte Reifezeit von 3 bis 5 Monaten und richtet sich vor allem an jüngere Verbraucher, die ein geschmeidigeres und ausgewogeneres Aroma bevorzugen. Trotz dieser Unterschiede teilen beide Sorten ihre Produktionsmethoden und Herkunft; der Hauptunterschied liegt in der Reifezeit und der Intensität des Geschmacks. Die Echtheit des Käses kann durch Kaseinmarken auf der Rinde überprüft werden.

Für die optimale Präsentation ist das richtige Schneiden des Käses entscheidend. Je nach Größe und Textur sollte ein passendes Werkzeug verwendet werden, um präzise und optisch ansprechende Portionen zu erhalten und Verluste zu minimieren. So vereint der Appenzeller Käse sowohl traditionelle Werte als auch moderne Anpassungen für unterschiedliche Geschmackspräferenzen.

Schweizer Ambitionen in der KI-Forschung: Die ETH Zürich und das Nationale KI-Modell

Die ETH Zürich verfolgt ehrgeizige Pläne, die Schweiz zu einem international führenden Standort für die Entwicklung und Anwendung vertrauenswürdiger und transparenter Künstlicher Intelligenz (KI) zu machen. Im Sommer 2025 soll ein nationales KI-Sprachmodell veröffentlicht werden, entwickelt vom Schweizerischen Nationalen Institut für KI (SNAI), das im Jahr 2024 gegründet wurde. Dieses Projekt wird nicht nur von der ETH Zürich, sondern auch von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) sowie weiteren Hochschulen und Forschungseinrichtungen des Landes unterstützt.

Ein zentraler Baustein der Entwicklung ist die Bereitstellung der notwendigen Rechenleistung durch den Supercomputer «Alps», der im Herbst 2024 in Lugano eingeweiht wurde. Dieser ermöglicht es, ein leistungsstarkes Basismodell zu entwickeln, das den hohen Standards der Schweiz in puncto Transparenz und Vertrauenswürdigkeit gerecht wird.

Gleichzeitig stehen diese Entwicklungen vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen. Besorgniserregende Entwicklungen in den USA, insbesondere politische Einflüsse auf Universitäten und Wissenschaftler, haben dazu geführt, dass Schweizer Hochschulen eine steigende Zahl an Bewerbungen von Forschenden aus den USA verzeichnen. Diese Dynamik unterstreicht die Bedeutung der Schweiz als attraktiver Forschungsstandort, der auf Stabilität und wissenschaftliche Freiheit setzt. Mit dem geplanten KI-Sprachmodell will die Schweiz nicht nur technologisch überzeugen, sondern auch globale Standards für verantwortungsvolle KI setzen.

Schweizer Beitrag zur Armutsbekämpfung und globalen Entwicklung: Engagement bei IDA und MDRI

Die Schweiz verstärkt ihre Rolle in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, indem sie sich mit 600 Millionen Schweizer Franken an der 21. Wiederauffüllung des Internationalen Entwicklungsfonds (IDA) der Weltbank beteiligt. Der Bundesrat beschloss diese finanzielle Unterstützung am 16. April 2025. Die Mittel werden über einen Zeitraum von neun Jahren verteilt und dienen dazu, die 78 ärmsten Länder der Welt bei der Armutsbekämpfung und der Bewältigung globaler Herausforderungen zu unterstützen.

Der IDA-Fonds der Weltbank ist ein zentrales Instrument zur Förderung nachhaltiger Entwicklung und zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den ärmsten Regionen der Welt. Zwischen Juli 2025 und Juni 2028 plant die IDA Investitionen von bis zu 100 Milliarden Dollar, um nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze und globale Herausforderungen wie Klimawandel, Fragilität und Ungleichheit anzugehen. In den Verhandlungen setzte sich die Schweiz erfolgreich für messbare Ziele ein, insbesondere im Bereich Privatsektorentwicklung, Gouvernanz, Schuldenmanagement, Geschlechtergleichstellung, Klimaschutz und Krisenprävention.

Zusätzlich unterstützt die Schweiz die Multilaterale Entschuldungsinitiative (MDRI) mit einem Beitrag von 32,1 Millionen Dollar. Diese Initiative, an der die Schweiz seit 2005 beteiligt ist, entlastet überschuldete Entwicklungsländer bei der Rückzahlung ihrer IDA-Darlehen, sofern sie wirtschaftliche und soziale Reformen umsetzen. Damit leistet die Schweiz einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Finanzen dieser Länder und ermöglicht es ihnen, Ressourcen für die Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung freizusetzen.

Als langjähriges Mitglied der Weltbank nimmt die Schweiz aktiv Einfluss auf die strategische Ausrichtung der Institution und deren Programme. Über ihre Vertretung in den Leitungsgremien gestaltet sie die globalen Entwicklungsziele mit und setzt sich für eine wirksame und nachhaltige internationale Zusammenarbeit ein. Das Engagement bei IDA und MDRI ist fester Bestandteil der Strategie der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz für die Jahre 2025 bis 2028. Damit unterstreicht die Schweiz ihr Bekenntnis zur Agenda 2030 und ihren Einsatz für eine gerechtere, widerstandsfähigere und nachhaltige Welt.

Groupe E kündigt Stellenabbau und Restrukturierung an

Der Westschweizer Energieversorger Groupe E plant eine umfassende Restrukturierung, die mit dem Abbau von 188 Stellen verbunden ist – etwa 7 % der gesamten Belegschaft. Dieser Schritt wird als Reaktion auf einen deutlichen Einbruch des Betriebsergebnisses sowie schwierige Marktbedingungen notwendig.

Mehrere Faktoren belasten das Geschäft

Als Gründe für die Krise nennt das Unternehmen rückläufige Absätze bei Fotovoltaikanlagen und Wärmepumpen sowie die milde Witterung, die den Energieverbrauch gedämpft hat. Zusätzlich belasteten Restrukturierungskosten und eine geringe Rentabilität im Baustellengeschäft die Bilanz.

Sozialplan und Führungswechsel

Für die betroffenen Mitarbeiter soll ein Sozialplan ausgearbeitet werden, begleitet von einem Konsultationsverfahren. Parallel dazu kommt es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze: Michel Beaud, Generaldirektor der Technik- und Infrastrukturdirektion (DTI), tritt zurück. Seine Aufgaben übernimmt vorübergehend Jacques Mauron, bis ein Nachfolger benannt wird.

Gemischte Finanzergebnisse trotz Herausforderungen

Das operative Ergebnis 2024 belief sich auf 12 Millionen Franken bei einem Umsatz von 1,05 Milliarden Franken. Dennoch erzielte Groupe E dank Beiträgen der EOS-Holding ein Jahresergebnis von 85 Millionen Franken.

Zukunftspläne: Massive Investitionen in Energieinfrastruktur

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten plant das Unternehmen in den nächsten zehn Jahren Investitionen von zwei Milliarden Franken. Schwerpunkte liegen auf dem Ausbau des Stromnetzes, der Entwicklung von Fernwärmenetzen und Projekten zur Nutzung erneuerbarer Energien. Diese Maßnahmen sollen Groupe E langfristig auf stabilere Beine stellen.