Analyse des Schweizer Finanzmarkts – 15. Mai 2025

1. Makroökonomisches Fundament: Schweiz weiter stabil, aber selektiv unter Druck

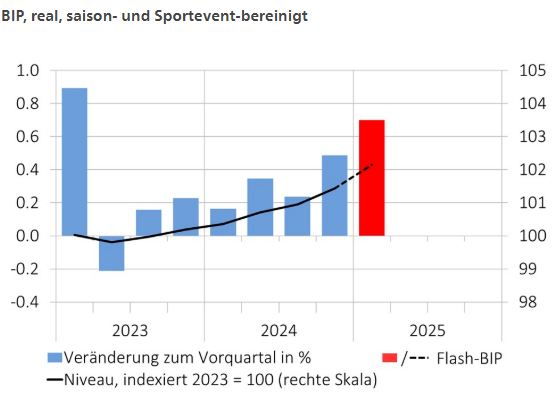

Das Schweizer Bruttoinlandprodukt (BIP) ist im Q1 2025 um +0,7 % gewachsen und übertraf damit deutlich den Konsens (+0,2 % bis +0,5 %). Wachstumstreiber war primär der Dienstleistungssektor, jedoch konnte auch die Industrie leicht zulegen – bemerkenswert angesichts des internationalen Gegenwinds. Die anziehende Binnennachfrage wurde womöglich durch Vorzieheffekte beflügelt, da Unternehmen sich gegen mögliche US-Zölle abgesichert haben. Diese Vorzieheffekte werfen allerdings Fragen zur Nachhaltigkeit des Momentums im Q2 auf.

Parallel fiel die Teuerung im Produktionsbereich weiterhin aus: Die Produzenten- und Importpreise sanken im Jahresvergleich um -0,5 % (24. deflationärer Monat in Folge), während sie zum Vormonat leicht um +0,1 % stiegen. Maschinenpreise trieben den Index leicht nach oben, während Energiepreise rückläufig waren – was auf weiterhin gedämpfte Preisüberwälzungsspielräume in der Industrie hindeutet.

2. Schweizer Aktienmarkt im Überblick: Defensives Comeback und Gewinnmitnahmen bei Zyklikern

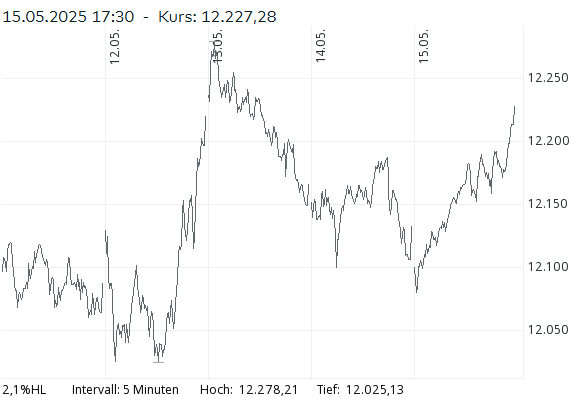

Der Schweizer Markt drehte nach schwachem Start deutlich ins Plus. Der SMI schloss bei 12’227,28 Punkten (+0,78 %), der SLI bei 2’010,93 Punkten (+0,59 %) und der SPI bei 16’769,59 Punkten (+0,73 %). Die Handelsvolumina waren mit 18,1 Mio. Aktien leicht unter dem Vortagesniveau, was für eine zurückhaltende Kaufintensität trotz Kursanstieg spricht.

Indexbreite & Marktdynamik:

- 19 der 30 SLI-Titel im Plus, 10 im Minus, 1 unverändert.

- Marktbreite also stabil, aber Momentum-getrieben v.a. durch Schwergewichte.

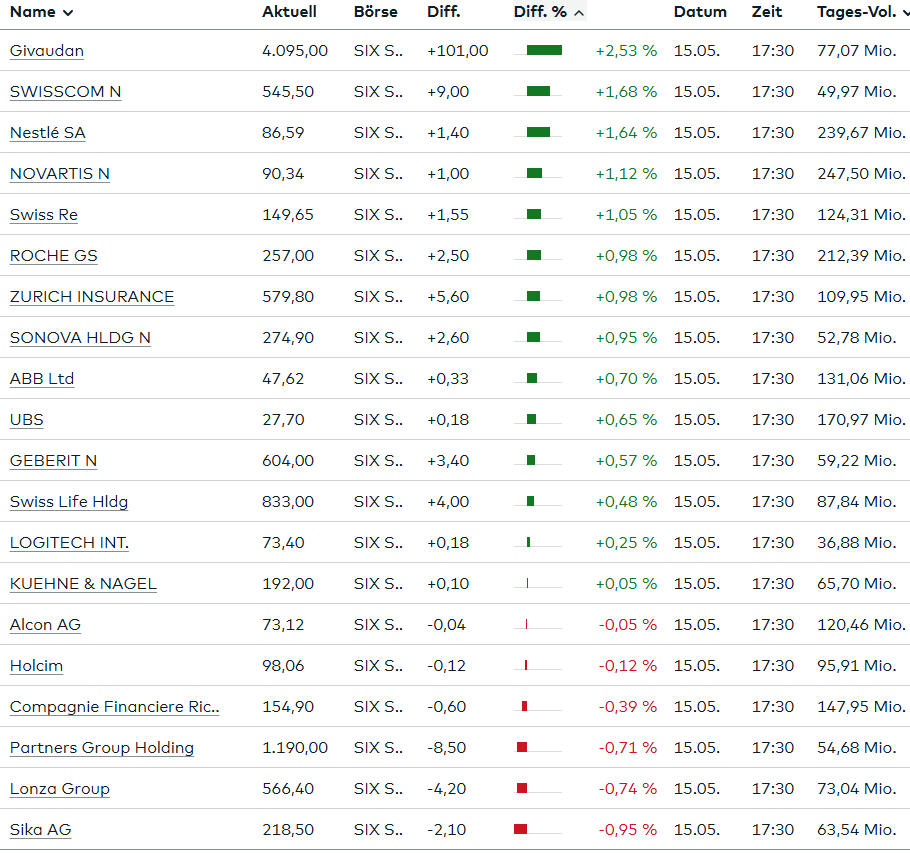

Top-Performer im SMI:

- Givaudan +2,53 % (defensiver Qualitätswert, Inflationsschutz durch Preissetzungsmacht)

- Swisscom +1,68 % (stabiles Geschäftsmodell, hohe Dividende)

- Nestlé +1,64 % (weltweit defensiver Konsum)

- Novartis +1,12 %

- Swiss Re +1,05 % (Erwartung eines soliden Quartals, trotz Kalifornien-Schäden)

Schlusslichter:

- Sika -0,95 %, Lonza -0,74 %, Partners Group -0,71 %, Richemont -0,39 %, Holcim -0,12 %

3. Einzelaktien im Detail: Bewertung, Nachrichtenlage, Ausblick

Avolta (+0,9 %)

Trotz Umsatzplus von +9,6 % auf 3,05 Mrd. CHF im Q1 (organisch +5,3 %), reagierte der Kurs nur moderat. Der EBITDA stieg um 16 % auf 196 Mio. CHF, die Marge verbesserte sich auf 6,4 %. Belastungsfaktor: Gewinnmitnahmen nach starker YTD-Rally (+10 %) und Kaufgerüchten. Der Ausblick bis 2027 bleibt ambitioniert (organisches Umsatzwachstum 5–7 % p.a., Margenanstieg 20–40 bps p.a.).

Richemont (-0,4 %)

Am Tag vor der Jahresbilanzpräsentation dominieren Gewinnmitnahmen. Erwartet wird ein Umsatz von 21,41 Mrd. EUR (+3,9 %), bei sinkender EBIT-Marge (21,4 % vs. 23,3 %). Belastend: rückläufige Uhrensparte und hohe Goldpreise. Positiv: Schmuck als margenstarker Wachstumspfeiler (Umsatzanteil >70 %).

Lastminute (+9,1 %)

Der Online-Reiseanbieter überraschte mit Q1-Zahlen: Umsatz +13,9 % auf 89,3 Mio. EUR, EBITDA +50 % auf 14,4 Mio. EUR, Reingewinn 6,5 Mio. EUR (VJ: 2,6 Mio.). Wachstum durch dynamische Ferienpakete (+17 %) und Rückkehr von Ryanair. Prognose für Gesamtjahr: Umsatz- und EBITDA-Wachstum im unteren zweistelligen Bereich.

Swiss Re (+1,1 %)

Vor Quartalsbericht leicht fester. Die Marktteilnehmer rechnen mit hohem Schadenaufwand (Waldbrände Kalifornien), erwarten aber dennoch robusten Überschuss. Bewertungsattraktiv: tiefstes KGV im SMI (11,6), Dividendenrendite 4,91 %.

Sunrise (-6,8 %)

Ex-Dividendenabschlag (3,33 CHF) erklärt den Rückgang. Die fundamentalen Daten blieben ohne neue Impulse.

Forbo (-6,1 %)

Die Kepler-Cheuvreux-Verkaufsempfehlung belastete. Begründet wurde diese mit einer schwachen Branchennachfrage in 2025.

Alcon (-0,1 %)

Stabilisierte sich nach Vortagesverlust von -7,6 %. Enttäuschende Quartalszahlen und gekappte Prognosen wirken weiter nach.

4. Obligationenmarkt: Spread-Ausweitungen und selektive Emissionstätigkeit

Marktbeobachtung:

- World Bank emittierte CHF-Anleihe über 225 Mio. zu 0,485 % (Spread +29,2 bp zum Staat), 7 Jahre Laufzeit – Ausdruck globaler CHF-Nachfrage.

- NatWest (5 Jahre, 220 Mio. CHF, 1,0125 %) und Stadt Zürich (zwei Tranchen à 160/190 Mio. CHF) mit Aufstockungsoptionen: Spread-Niveaus deuten auf moderate Risikoaversion.

5. Devisenmarkt: Franken als sicherer Hafen

- EUR/CHF: -0,59 % auf 0,9356 – deutliche Aufwertung des Frankens. Der robuste BIP-Bericht reduziert Zinssenkungsfantasie der SNB, stützt Währung.

- USD/CHF: -0,62 % auf 0,8366 – ebenfalls Frankenstärke, allerdings dämpfend für Exportsektor. Die Stärke relativiert die Preisüberwälzungsmöglichkeiten für Exporteure.

6. Rohstoffe & Krypto

- Gold: +1,17 % auf 3’215,90 USD – sicherer Hafen in geopolitisch angespanntem Umfeld (Trump-Zölle, Nahost, Ukraine, China).

- Öl (Brent): -2,09 % auf 64,42 USD – Nachfragesorgen dominieren. Ölpreise bleiben unter Druck trotz instabiler Lieferketten.

- Bitcoin: -0,29 % auf 103’237 USD – technische Korrektur auf hohem Niveau. Volatilitätsanstieg in kommenden Tagen möglich.

7. Internationale Benchmarks

- EURO STOXX 50: +0,11 % auf 5’409 – geringe Dynamik, US-Zölle bleiben Unsicherheitsfaktor.

- DAX: +0,65 % auf 23’680 – getragen von Automobil- und Technologiewerten, aber ebenfalls durch Gewinnmitnahmen limitiert.

Gesamteinschätzung & Ausblick

Der Schweizer Finanzmarkt zeigt sich am 15. Mai 2025 widerstandsfähig. Das robuste BIP-Wachstum stärkt den Franken und erhöht den geldpolitischen Handlungsspielraum der SNB. Der Markt bevorzugt klare Qualitätstitel mit defensivem Profil. Zyklische Aktien und zinssensitive Werte bleiben aufgrund geopolitischer Unsicherheiten (US-Zölle, China-Schwäche) und Währungsrisiken unter Druck.

Die Stimmung ist insgesamt konstruktiv, aber selektiv. Analysten und Anleger setzen auf stabile Cashflows, Preissetzungsmacht und internationale Diversifikation. Die Unternehmen mit überzeugender Kapitalstruktur, resilientem Geschäftsmodell und digitaler Skalierbarkeit (z.B. Avolta, Nestlé, Swiss Re) werden bevorzugt.

Risiken bleiben: weitere US-Zollmassnahmen, schwächelnde Konjunktur in China, Frankenstärke. Auch der am Folgetag anstehende Quartalsbericht von Richemont sowie die Zahlen von Swiss Re könnten neue Impulse liefern – positiv wie negativ.

Für Investoren bleibt ein aktives Risikomanagement entscheidend – bevorzugt durch Allokation in defensive Blue Chips, CHF-gebundene Anleihen mit überschaubarem Spread und inflationsresistente Substanzwerte.

Die Marktaktivität an der SIX Swiss Exchange am 15. Mai 2025 (Stand 17:41:54) lässt sich anhand der bereitgestellten Kennzahlen wie folgt analysieren:

1. Allgemeine Kotierungsdaten

- Anzahl kotierter Aktien: 265 Titel sind an der SIX Swiss Exchange gelistet.

- Nicht gelistete, aber zum Handel zugelassene Titel: 0 – Es wurden keine weiteren Aktien zum Handel zugelassen, die nicht auch offiziell gelistet sind.

- Gesamtanzahl Abschlüsse: 176’927

- Gesamtumsatz: 3’076,976 Mio. CHF

Interpretation: Die Tatsache, dass sämtliche gehandelte Titel auch gelistet sind, spricht für eine hohe Transparenz und Ordnungsmäßigkeit des Schweizer Börsenmarktes. Die Anzahl der Abschlüsse sowie das hohe Handelsvolumen unterstreichen eine rege Handelsaktivität.

2. Handelsinformationen im Detail

| Kategorie | Anzahl Titel | Abschlüsse | Umsatz (Mio. CHF) |

|---|---|---|---|

| Shares traded | 224 | 176’927 | 3’076,976 |

| Gainers | 113 | 110’778 | 2’171,347 |

| Losers | 88 | 60’510 | 856,753 |

| Unchanged | 23 | 5’639 | 48,877 |

| Not traded | 41 | – | – |

Interpretation:

- Gainers vs. Losers: 113 Aktien verzeichneten Kursgewinne, 88 Kursverluste. Das ergibt ein positives Marktverhältnis von 1,28:1 zugunsten der Gewinner. Dies deutet auf einen insgesamt bullischen Tag an der Börse hin.

- Umsatzanteil der Gainers: Mit CHF 2’171,347 Mio. stellen die Gainers rund 70,6 % des gesamten Umsatzes, was ihre Relevanz und Gewichtung im Markt verdeutlicht.

- Losers: Zwar waren 88 Titel rückläufig, sie generierten aber nur rund 27,8 % des Umsatzes, was ebenfalls die Überlegenheit der Gainers an diesem Tag unterstreicht.

- Unveränderte Titel: 23 Aktien blieben preislich stabil, mit einem eher geringen Handelsvolumen (nur CHF 48,877 Mio.).

- Nicht gehandelte Aktien: 41 Aktien wurden am Handelstag überhaupt nicht gehandelt, was auf geringe Liquidität oder mangelndes Anlegerinteresse bei diesen Titeln hindeutet.

3. Markttechnische Interpretation

Das Börsenbild am 15. Mai 2025 zeigt ein klares Übergewicht der Gewinneraktien sowohl in Anzahl als auch im Handelsvolumen. Dies kann verschiedene Ursachen haben:

- Positive makroökonomische oder geopolitische Nachrichten

- Unternehmensspezifische Erfolgsmeldungen

- Allgemein positive Marktstimmung oder technische Rebound-Effekte

Der starke Handelsumsatz von über CHF 3 Mrd. belegt das hohe Interesse institutioneller und privater Anleger.

Kritische Anmerkung

Trotz der positiven Marktstimmung ist zu beachten, dass rund 15,5 % der Titel (41 von 265) keinen Handel verzeichneten. Dies wirft Fragen zur Attraktivität bestimmter kotierter Aktien auf. Eine tiefere Analyse der nicht gehandelten Titel könnte zeigen, ob es sich um Nischenwerte, illiquide Small Caps oder strukturell problematische Unternehmen handelt.

Auch der hohe Anteil der Umsätze bei den Gainers könnte auf eine Konzentration der Marktaktivität auf wenige große Titel hindeuten – eine Verengung der Marktbreite, die bei einer Trendumkehr risikobehaftet wäre.

Fazit

Die Marktaktivität an der SIX Swiss Exchange am 15. Mai 2025 war geprägt von starker Performance auf der Gewinnerseite, einem signifikanten Handelsvolumen und breiter, wenn auch nicht vollständiger Marktteilnahme. Während das kurzfristige Bild optimistisch stimmt, sollten strukturelle Schwächen im Hinblick auf nicht gehandelte Aktien und mögliche Klumpenrisiken bei umsatzstarken Gewinnern nicht aus dem Blick geraten.

Definitionen:

- Gewinner: Aktien, deren Schlusskurs (ClosingPrice) höher ist als der vorherige Schlusskurs (PreviousClosingPrice).

- Verlierer: Aktien, deren Schlusskurs niedriger ist als der vorherige Schlusskurs.

- Neutral: Aktien, deren Schlusskurs gleich dem vorherigen Schlusskurs ist.

- TRIN-Wert (Arms Index): (Anzahl Verlierer / Anzahl Gewinner) / (Volumen der Verlierer / Volumen der Gewinner)

- Ein TRIN-Wert über 1 deutet auf eine bärische Marktstimmung hin (mehr Volumen geht in fallende Aktien).

- Ein TRIN-Wert unter 1 deutet auf eine bullische Marktstimmung hin (mehr Volumen geht in steigende Aktien).

- Ein TRIN-Wert um 1 deutet auf ein Gleichgewicht hin.

Analyse:

1. Swiss Blue Chip Aktien

- Anzahl Aktien insgesamt: 30

- Ermittlung der Gewinner, Verlierer und neutralen Aktien:

- Gewinner: 12

- Verlierer: 16

- Neutral: 2

- Berechnung des TRIN-Wertes:

- Gesamtvolumen der Verlierer: 16227284

- Gesamtvolumen der Gewinner: 6931094

- TRIN = (16 / 12) / (16227284 / 6931094) = 0.61

2. Swiss Mid-Small-Caps Aktien

- Anzahl Aktien insgesamt: 195

- Ermittlung der Gewinner, Verlierer und neutralen Aktien:

- Gewinner: 69

- Verlierer: 85

- Neutral: 41

- Berechnung des TRIN-Wertes:

- Gesamtvolumen der Verlierer: 4371370

- Gesamtvolumen der Gewinner: 2104445

- TRIN = (85 / 69) / (4371370 / 2104445) = 0.63

Übersichtstabelle:

| Kennzahl | Swiss Blue Chip Aktien | Swiss Mid-Small-Caps Aktien |

| Anzahl Aktien insgesamt | 30 | 195 |

| Gewinner | 12 | 69 |

| Verlierer | 16 | 85 |

| Neutral | 2 | 41 |

| TRIN-Wert (Arms Index) | 0.61 | 0.63 |

Interpretation:

- Marktstimmung: Beide Segmente zeigen TRIN-Werte unter 1, was auf eine leicht bullische Marktstimmung hindeutet. Das bedeutet, dass das Volumen, das in steigende Aktien fließt, größer ist als das Volumen, das in fallende Aktien fließt.

- Vergleich: Die TRIN-Werte sind sehr ähnlich, was darauf hindeutet, dass die Marktstimmung über beide Aktiengruppen hinweg recht konsistent ist.

- Neutral Aktien: Es gibt mehr Neutral Aktien bei den Mid-Small-Caps.

✶✷❈✷✶

Flash-BIP für das 1. Quartal 2025: Schweizer Wirtschaft wächst überdurchschnittlich

Gemäss der Schnellschätzung für das vierteljährliche reale BIP der Schweiz (« Flash-BIP ») rund 45 Tage nach Quartalsende dürfte die schweizerische Wirtschaftsleistung im 1. Quartal 2025 um 0,7 % gestiegen sein. Zum Wachstum trug insbesondere der Dienstleistungssektor bei. Auch die Industrie wuchs in der Summe.

Produzenten- und Importpreisindex im April 2025

Im April 2025 stieg der Produzenten- und Importpreisindex in der Schweiz gegenüber dem Vormonat um 0,1 % auf 106,9 Punkte (Basis Dezember 2020 = 100). Haupttreiber waren höhere Preise für Maschinen, während insbesondere Erdöl und Erdgas günstiger wurden. Im Jahresvergleich sank das Gesamtpreisniveau um 0,5 %.

Der Produzentenpreisindex stieg um 0,2 %, getrieben von Maschinen, elektrischen Ausrüstungen sowie Fleischprodukten. Orthopädische und prothetische Erzeugnisse verbilligten sich hingegen.

Der Importpreisindex blieb im Monatsvergleich stabil (0,0 %), obwohl Maschinen, Benzin sowie medizinische Geräte teurer wurden. Deutlich gesunken sind die Preise für Rohaluminium, Notebooks, Flugpetrol, Rohkaffee sowie Erdöl und Erdgas.

Insgesamt zeigt sich ein differenziertes Bild mit moderatem Preisanstieg bei Industriegütern, während Energieprodukte weiterhin zur Dämpfung des Preisniveaus beitragen. Die Kerninflation lag bei +0,2 % zum Vormonat und +0,1 % zum Vorjahr.

150 Jahre Schweizer Bundesgericht: Neue BiColor-Sondermünze von Swissmint würdigt Justitia

Zum 150-jährigen Jubiläum des Schweizerischen Bundesgerichts lanciert Swissmint eine exklusive 10-Franken-BiColor-Sondermünze, die die personifizierte Gerechtigkeit Justitia zeigt. Die Münze ist ab dem 22. Mai 2025 erhältlich und ehrt damit eines der zentralen Pfeiler der schweizerischen Demokratie.

Das Bundesgericht, das am 15. Mai 2025 sein 150-jähriges Bestehen feiert, ist die höchste richterliche Instanz der Schweiz. Mit Sitz in Lausanne sorgt es für die einheitliche Anwendung des Bundesrechts und den Schutz der Grundrechte der Bevölkerung. Seine Urteile tragen wesentlich dazu bei, Gerechtigkeit und Rechtsgleichheit im Land zu gewährleisten.

Die Sondermünze «150 Jahre Bundesgericht» ist Teil der Reihe «Eidgenössische Sondermünzen» und wird als Bimetallmünze in limitierter Auflage herausgegeben. Sie visualisiert die Kraft des Rechts und die Bedeutung einer unabhängigen Justiz. Auf der Bildseite ist Justitia dargestellt, flankiert von den Jubiläumsjahren «1875–2025». In ihren Händen hält sie ein Schwert und eine Waage – Symbole für Rechtsmacht und Fairness. Der Schriftzug «150 Jahre» erscheint in den vier Landessprachen und unterstreicht so die kulturelle Vielfalt der Schweiz. Auf der Wertseite ist das Schweizerkreuz sowie der Nominalwert von 10 Franken zu sehen, umrahmt vom Staatsnamen in lateinischer Sprache und dem Prägungsstandort Bern («B»).

Die Münze wird in zwei Ausführungen veröffentlicht: Als unzirkulierte Fassung mit 6’000 Exemplaren zum Preis von 15 Franken und als polierte Platte mit 2’000 Exemplaren zum Preis von 55 Franken. Sie besteht aus einer Kombination von Alu-Bronze und Kupfer-Nickel, hat einen Durchmesser von 33 mm und wiegt 15 Gramm.

Jan Niklas Betz, Stellvertretender Geschäftsleiter und Leiter Marketing/Verkauf bei Swissmint, betont: «Das Bundesgericht ist der Grundstein unserer Demokratie und sorgt täglich für den Schutz unserer Grundrechte. Mit der Sondermünze machen wir auf die Bedeutung des Bundesgerichts aufmerksam und würdigen das Jubiläum.»

Swissmint, die Eidgenössische Münzstätte, prägt seit 1855 die Schweizer Franken und stellt seit 1936 auch Sondermünzen her, die an historische Ereignisse und bedeutende Persönlichkeiten erinnern. Jede dieser Münzen ist ein Kleinstkunstwerk, das handwerkliche Präzision und künstlerischen Anspruch vereint.

Schweiz gewinnt an Attraktivität für ausländische Direktinvestitionen – deutlicher Anstieg im Jahr 2024

Die Schweiz hat sich im Jahr 2024 als attraktiver Wirtschaftsstandort für ausländische Direktinvestitionen hervorgetan. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Beratungsunternehmens EY stieg die Zahl der ausländischen Investitionsprojekte in der Schweiz gegenüber dem Vorjahr um knapp ein Viertel. Konkret erhöhte sich die Anzahl von 89 auf 111 Projekte – nach nur 58 Projekten im Jahr 2022.

Diese positive Entwicklung steht im Gegensatz zur europaweiten Tendenz: Im Vergleich zum Vorjahr gingen die ausländischen Direktinvestitionen in Europa insgesamt um fünf Prozent zurück. 2024 wurden dort insgesamt 5383 Investitionsprojekte gezählt.

Laut der Studie bleibt Frankreich mit 1617 Projekten trotz eines Rückgangs um 14 Prozent weiterhin Spitzenreiter im europäischen Ranking. Großbritannien belegt mit 853 Projekten und einem Minus von 13 Prozent den zweiten Platz, gefolgt von Deutschland mit 839 Projekten und einem Rückgang von 17 Prozent. Unter den größeren europäischen Ländern verzeichneten lediglich Spanien (+15 %) und Polen (+13 %) nennenswerte Zuwächse.

Der sogenannte „European Attractiveness Survey“ von EY erfasst ausschließlich Investitionsprojekte, die zur Schaffung neuer Standorte und Arbeitsplätze führen. Portfolio-Investitionen sowie Fusionen und Übernahmen (M&A) sind in der Auswertung nicht enthalten.

Mit ihrem klaren Zuwachs an ausländischen Direktinvestitionen hebt sich die Schweiz somit positiv vom europäischen Trend ab und unterstreicht ihre Stellung als attraktiver und stabiler Wirtschaftsstandort.

Schweizer Konsum trotzt wirtschaftlichen Unsicherheiten – Freizeit und Reisen im Aufwind

Trotz zunehmender konjunktureller Unsicherheiten zeigt sich der Schweizer Konsum robust. Laut dem vom staatlichen Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) erfassten Konsumklima haben zwar die Konsumerwartungen leicht abgenommen, doch das tatsächliche Ausgabeverhalten der Bevölkerung bleibt stabil oder steigt gar.

Der von Postfinance monatlich berechnete Konsumindikator spiegelt diese Entwicklung wider: Im April 2025 stiegen die Konsumausgaben im Jahresvergleich um 1,5 Prozent – ein Trend, der bereits im März (ebenfalls +1,5 %), Februar (+1,1 %) und Januar (+1,2 %) zu beobachten war. Postfinance wertet auf Basis anonymisierter Zahlungsdaten von rund 2,4 Millionen Kundinnen und Kunden den privaten Konsum in der Schweiz aus; der Indikator berücksichtigt saisonale und kalendertechnische Einflüsse.

Besonders stark zugelegt hat der Konsum im Bereich Freizeit, Gastronomie und Reisen. In diesen Segmenten wurden so hohe Ausgaben verzeichnet wie noch nie seit Einführung des Indikators im Oktober 2022. So waren Restaurantbesuche weiterhin beliebt, und auch Reisebuchungen legten deutlich zu.

Im Bereich Technik und Elektronik zeigte sich eine Stabilisierung der Ausgaben nach einem schwächeren Vorquartal. Die Alltagsausgaben entwickelten sich insgesamt stabil, mit einem Anstieg bei den öffentlichen Verkehrsmitteln und leicht rückläufigen Umsätzen in Warenhäusern.

Einzig im Segment „Beauty & Wellness“ war im April ein leichter Rückgang festzustellen. Hauptverantwortlich dafür waren schwächere Verkäufe im Bekleidungsbereich sowie weniger Nachfrage nach Gesundheits- und Wellnessbehandlungen.

Die Schweizer Bevölkerung bleibt somit auch in unsicheren Zeiten konsumfreudig – insbesondere, wenn es um Erlebnisse, Reisen und soziale Aktivitäten geht. Dies unterstreicht die grundsätzlich stabile finanzielle Lage vieler Haushalte und die Bereitschaft, trotz äußerer Risiken Geld auszugeben.

Schweizer Wirtschaft legt überraschend kräftig zu – Trumps Zollpolitik trübt aber die Aussichten

Die Schweizer Wirtschaft hat im ersten Quartal 2025 deutlich zugelegt. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte, stieg das bereinigte Bruttoinlandprodukt (BIP) zwischen Januar und März um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Dies ist eine überdurchschnittliche Leistung und übertraf die Erwartungen vieler Ökonomen, die lediglich mit einem Plus von 0,2 bis 0,5 Prozent gerechnet hatten.

Haupttreiber des Wachstums waren der Dienstleistungssektor sowie – wenn auch moderat – die Industrie. Insbesondere die Pharmaindustrie profitierte von starken Exporten, während andere Branchen wie die Maschinenindustrie weiterhin unter Druck standen.

Auch verschiedene Konjunkturdaten deuten auf einen soliden Jahresstart hin: Der wöchentliche Indikator zur Wirtschaftsaktivität sowie Aussenhandelszahlen, insbesondere aus dem März, zeigten einen deutlichen Aufschwung. Laut Felicitas Kemeny vom Seco war das starke Wachstum daher keine völlige Überraschung.

Vorzieheffekte wegen Trumps Zöllen?

Ein offenes Geheimnis bleibt jedoch die Rolle möglicher Vorzieheffekte infolge der Zollandrohungen von US-Präsident Donald Trump. Experten vermuten, dass viele Unternehmen ihre Exporte vorgezogen haben, um noch unter günstigeren Zollbedingungen abzuschließen. Der sogenannte „Liberation Day“, an dem die neuen Zölle in Kraft traten, fiel schließlich in das zweite Quartal.

Kemeny betonte denn auch, dass die aktuellen Wachstumszahlen „ein Blick in den Rückspiegel“ seien. Tatsächlich zeigen neuere Konjunkturindikatoren bereits erste Anzeichen einer Abkühlung. Die Unsicherheit rund um die amerikanische Handelspolitik wirke sich mittlerweile negativ auf die Stimmung in der Wirtschaft aus – wie jüngste Umfragen etwa der Grossbank UBS belegen.

Verhaltene Prognosen für das Jahr 2025

Die meisten Ökonomen erwarten daher, dass das Wachstum im laufenden Jahr unter dem langfristigen Durchschnitt bleiben wird. Schätzungen liegen bei etwa 1 Prozent für das gesamte Jahr; der durchschnittliche Trend liegt üblicherweise bei 1,5 bis 2 Prozent.

Die aktuelle BIP-Erhebung basiert auf einer Schnellschätzung des Seco, bei der noch fehlende Daten ergänzt werden. Die vollständige Veröffentlichung erfolgt am 2. Juni 2025.

Fazit: Das starke Wachstum im ersten Quartal zeigt, dass die Schweizer Wirtschaft resilient ist – doch die globale Konjunktur und politischen Risiken dürften das Tempo in den kommenden Monaten bremsen.

Angebot an freien Büroflächen in der Schweiz gestiegen – Peripherie besonders betroffen

Im ersten Quartal 2025 ist das Angebot an verfügbaren Büroflächen in der Schweiz gestiegen. Schweizweit standen laut dem Immobiliendienstleister CBRE im Zeitraum von Januar bis März insgesamt rund 2,14 Millionen Quadratmeter leerer Bürofläche zur Verfügung. Dies entspricht einem Anteil von 4,4 Prozent des gesamten Büroflächenbestandes und damit einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorquartal, in dem die Leerquote noch bei 4,1 Prozent lag.

Die Zunahme der freien Büroflächen lässt sich vor allem auf periphere Lagen sowie städtische Vororte zurückführen. Diese Regionen verzeichneten ein zunehmendes Angebot an ungenutzten Büroräumen, während die Innenstädte und Großstadtzentren weiterhin von stabiler Nachfrage profitieren.

In den fünf größten Büromärkten – Zürich, Genf, Basel, Bern und Lausanne – bleibt die Lage angespannt. Besonders in der Stadt Zürich ist die Nachfrage ungebrochen: Die Verfügbarkeitsquote liegt dort mit 3,3 Prozent deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Laut CBRE profitiert Zürich unter anderem von einer wiederbelebten Tech-Branche, bei der vermehrt grössere Flächen nachgefragt werden.

Einflüsse durch den internationalen Zollstreit waren auf dem Schweizer Büroimmobilienmarkt bisher kaum spürbar. Lediglich einzelne Unternehmen aus dem Industrie- und Detailhandel hätten ihre Entscheidungen vorübergehend zurückgehalten, schreibt CBRE.

Experten erwarten, dass sich die Leerstände in peripheren Gebieten in den kommenden Quartalen verringern könnten, da die Büroneubautätigkeit dort bereits deutlich nachgelassen hat. Damit zeichnet sich eine langsame Erholung ab – während in den Metropolen weiterhin Hochbetrieb herrscht.

Schweizer Mietmarkt bleibt stabil – leichte Steigerung im April, Zürich verzeichnet Rückgang

Die Angebotsmieten in der Schweiz haben sich im April 2025 leicht erhöht. Der Homegate-Index, der die qualitätsbereinigte Entwicklung der Mietpreise misst, stieg gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und liegt nun bei 130,4 Punkten. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt das Plus 2,0 Prozent, was zeigt, dass der Schweizer Mietmarkt weiterhin eine stabile, moderat steigende Tendenz aufweist.

Die regionale Entwicklung zeigte wie gewohnt Unterschiede: In den meisten Kantonen stiegen die Mietpreise, am stärksten in den beiden Appenzell (+1,4 %). Einige Kantone verzeichneten hingegen Rückgänge: Die stärksten Preiskorrekturen gab es in Uri (-0,9%) und Schaffhausen (-0,8%). Auch im Kanton Zürich sanken die Mietpreise leicht (-0,1%).

Auch auf Städteebene waren die Entwicklungen heterogen. Lugano (+3,1%) und Luzern (+1,8%) verzeichneten die höchsten Preisanstiege gegenüber März. In der Stadt Zürich hingegen setzte sich der Abwärtstrend fort: Die Angebotsmieten gingen um -0,4 Prozent zurück – bereits der zweite Monat in Folge mit sinkenden Preisen.

Der Homegate-Mietindex, der von Homegate in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) berechnet wird, basiert auf den aktuellen Marktangeboten für neue sowie wieder zu vermietende Wohnungen. Er berücksichtigt qualitative Faktoren wie Lage, Grösse und Ausstattung der Objekte, um aussagekräftige Preisvergleiche über die Zeit zu ermöglichen.

Fazit: Der schweizweite Mietmarkt entwickelt sich weiterhin moderat nach oben. Regionale Unterschiede bleiben jedoch deutlich sichtbar – besonders in Ballungsräumen wie Zürich, wo sich die Preise aktuell etwas korrigieren.

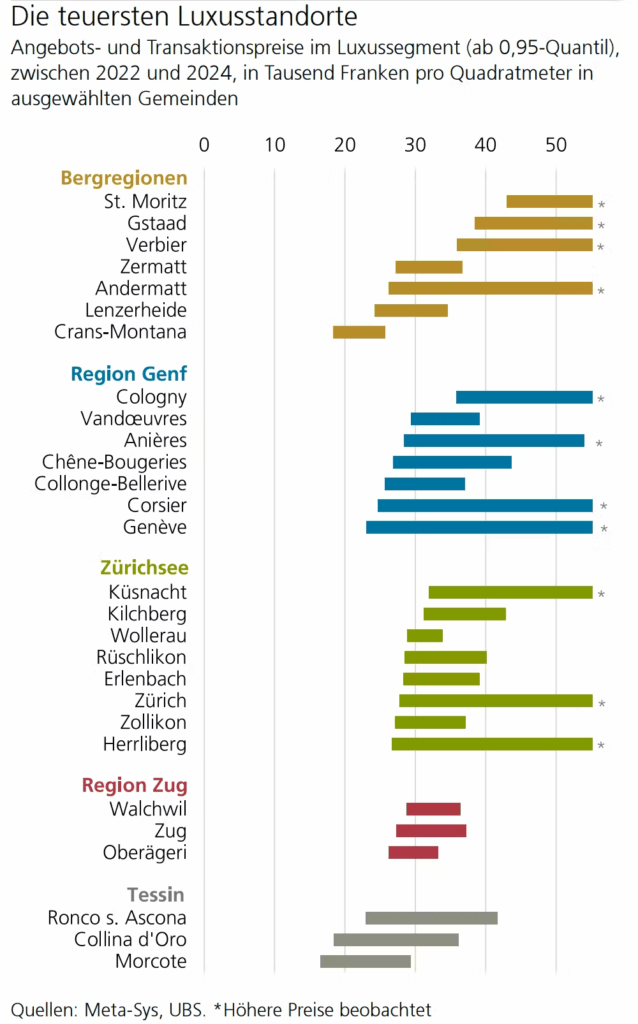

Luxusimmobilien in der Schweiz verteuern sich nur noch moderat – Dynamik verliert deutlich an Schwung

Die Preise für Luxusimmobilien in der Schweiz sind im Jahr 2024 weiter gestiegen, allerdings mit deutlich nachlassender Dynamik. Laut dem am Donnerstag veröffentlichten „UBS Luxury Property Focus 2025“ betrug der durchschnittliche Preisanstieg bei luxuriösen Eigenheimen lediglich 1,2 Prozent, nach höheren Zuwächsen in den Vorjahren.

Besonders auffällig ist die Spaltung innerhalb des Marktes: Luxuswohnungen blieben begehrt und verteuerten sich um 3 Prozent, während die Preise für Einfamilienhäuser nahezu stagnierten.

Damit entwickelte sich das Luxussegment deutlich schwächer als der Gesamtmarkt für Eigenheime, der einen Anstieg um 3,2 Prozent verzeichnete.

Nachhaltige Korrektur statt Nachfrageschwäche

Laut UBS ist die verlangsamte Preisdynamik nicht auf eine schwache Nachfrage zurückzuführen, sondern vielmehr Folge von „Preisübertreibungen in den Vorjahren“. Insgesamt liegen die Preise im Luxussegment immer noch rund 27 Prozent über dem Niveau von 2019.

Das hohe Preisniveau reduziere mittlerweile jedoch den Kreis potenzieller Käufer. Hinzu kommt, dass der starke Schweizer Franken internationale Interessenten abschreckt und Luxusliegenschaften aus Sicht ausländischer Investoren teurer macht.

Für das laufende Jahr 2025 erwarten die UBS-Experten daher ebenfalls eine verhaltene Preisdynamik, da sich der Markt allmählich normalisiert.

St. Moritz bleibt Spitzenreiter

Bei den Standorten behält St. Moritz mit Abstand die führende Position als teuerster Luxusimmobilien-Standort der Schweiz. Dort beginnen die Quadratmeterpreise bei rund 43’000 Franken.

Auf den Plätzen folgen Gstaad (ab 39’000 Franken) und Verbier (ab 36’000 Franken). Auch ausserhalb der Alpenregion bleibt Cologny am Genfersee besonders attraktiv: Die dortigen Luxusimmobilien kosten bis zu knapp 36’000 Franken pro Quadratmeter.

Fazit

Der Schweizer Luxusimmobilienmarkt befindet sich in einer Phase der Konsolidierung. Nach Jahren starker Preisanstiege verliert die Dynamik deutlich an Schwung. Dies gilt sowohl für 2024 als auch für die Erwartungen zum laufenden Jahr – trotz ungebrochener Attraktivität einiger Toplagen wie St. Moritz oder Verbier.

Schweizer Hotellerie setzt Rekordkurs 2025 fort

Nach einem Rekordjahr 2024 verzeichnet die Schweizer Hotellerie auch im laufenden Jahr weiterhin hohe Übernachtungszahlen. Im April 2025 lagen die Zahlen deutlich über den Vorjahreswerten. Laut einer ersten Schätzung des Bundesamts für Statistik (BFS) stiegen die Hotelübernachtungen im April im Vergleich zum Vorjahr um 4,0 Prozent. Besonders stark war der Zuwachs bei ausländischen Gästen mit einem Plus von 7,2 Prozent, während Schweizer Gäste nur 0,7 Prozent mehr Übernachtungen generierten.

Der deutliche Anstieg ist vor allem auf die unterschiedliche Lage der Osterfeiertage zurückzuführen: 2025 fielen sie in den April, während sie im Vorjahr noch Ende März lagen. Bis auf den Februar verzeichnete die Schweizer Hotellerie in jedem Monat des Jahres höhere Übernachtungszahlen.

Das BFS wird am 22. Mai eine zweite Schätzung für die Logiernächte im März veröffentlichen, bevor am 5. Juni die endgültigen und absoluten Zahlen für Januar bis April folgen.

Bundesrat plant AHV-Reform ohne Rentenaltererhöhung – Fokus auf längere Erwerbstätigkeit

Der Bundesrat bereitet die nächste AHV-Reform für die Jahre 2030 bis 2040 vor, verzichtet dabei aber auf eine Erhöhung des Rentenalters. Stattdessen soll die Reform Anreize schaffen, damit Menschen länger im Erwerbsleben bleiben. Hintergrund sind die wachsenden finanziellen Herausforderungen der AHV: Durch die alternde Bevölkerung, die Pensionierung der Babyboomer und bereits beschlossene Leistungserweiterungen wie die 13. AHV-Rente drohen Milliardendefizite. Ohne Gegenmaßnahmen würde das Umlagedefizit der AHV bis 2030 auf 2,5 Milliarden Franken und bis 2040 auf 5,7 Milliarden Franken ansteigen. Selbst mit der geplanten Finanzierung der 13. Rente blieben noch erhebliche Lücken.

Stossrichtungen der Reform

Da eine Erhöhung des Rentenalters nach der Ablehnung in der Volksabstimmung im März 2024 politisch nicht durchsetzbar ist, setzt der Bundesrat auf andere Maßnahmen:

- Längere Erwerbstätigkeit: Frühpensionierungen ab 63 Jahren sollen weniger attraktiv gemacht werden, und das Höchstalter für Rentenbezug von 70 Jahren könnte wegfallen.

- Gesellschaftliche Anpassungen: Individuelle Gutschriften für Erziehungs- und Betreuungszeiten sollen geprüft werden, ebenso wie eine vom Zivilstand unabhängige Altersvorsorge.

- Mehr Einnahmen: Die AHV-Finanzierung soll über bestehende Quellen (Lohnbeiträge, Mehrwertsteuer, Bundeszuschüsse) gestärkt werden, eventuell auch mit temporären Maßnahmen. Ein Interventionsmechanismus könnte bei finanziellen Engpässen automatisch greifen.

- Missbrauchsbekämpfung: Unter anderem sollen Dividendenzahlungen, für die keine AHV-Beiträge anfallen, stärker reguliert werden.

Nächste Schritte

Der Bundesrat will die verschiedenen Reformoptionen vertiefen und im Herbst 2025 Leitlinien vorlegen. Eine Vernehmlassung ist für Anfang 2026 geplant, bevor das Parlament bis Ende 2026 eine definitive Vorlage ausarbeitet. Ziel ist es, die AHV langfristig zu stabilisieren, ohne das Rentenalter anzuheben – stattdessen sollen mehr Menschen länger arbeiten, um die Finanzierung zu sichern.

Geteilte Reaktionen auf Bundesrats-Pläne zur AHV-Reform

Die vom Bundesrat skizzierten Stossrichtungen für die nächste AHV-Reform sorgen für kontroverse Reaktionen in Politik und Wirtschaft. Während Linke und Gewerkschaften die Ablehnung einer Rentenaltererhöhung begrüßen, kritisieren sie fehlende alternative Finanzierungsvorschläge. Bürgerliche Parteien und Wirtschaftsverbände hingegen halten die Pläne für unzureichend und fordern strukturelle Reformen – teilweise mit höherem Rentenalter.

Bürgerliche und Wirtschaft: „Fehlender Mut für echte Reformen“

- FDP: Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider gehe den „einfachsten und schädlichsten Weg“. Höhere Lohnbeiträge und Mehrwertsteuern belasteten den Mittelstand, ohne die demografischen Herausforderungen zu lösen. Die FDP lehnt die Vorschläge ab und fordert Nachbesserungen.

- Die Mitte sieht zwar positive Ansätze, verlangt aber zusätzliche Finanzquellen wie eine Finanztransaktionssteuer und die Beseitigung der AHV-Heiratsstrafe.

- Wirtschaftsverbände (SAV, SGV, Economiesuisse) kritisieren die „einseitige Belastung“ durch höhere Abgaben. Der SAV fordert eine Rentenaltererhöhung und flexiblere Regelungen für Arbeit über 70. Der SGV bemängelt fehlende Diskussionen über Altersanpassungen und warnt vor höheren Lohnbeiträgen.

Linke und Gewerkschaften: „Richtige Richtung, aber zu wenig Solidarität“

- SP begrüßt zwar den Verzicht auf eine Rentenaltererhöhung, vermisst aber progressive Finanzierungsmodelle wie Erbschafts- oder Finanztransaktionssteuern. Stattdessen setze der Bundesrat weiter auf „belastende“ Instrumente wie Mehrwertsteuererhöhungen.

- Grüne sehen in einer Finanztransaktionssteuer und höheren Lohnbeiträgen „einfache und gerechte“ Lösungen. Die AHV-Probleme seien temporär, nicht strukturell.

- Gewerkschaften (SGB, Travail.Suisse) loben die Respektierung des Volkswillens (Nein zur Rentenaltererhöhung 2024), kritisieren aber fehlende Maßnahmen für tiefe Renten und warnen vor einer „Zwangsverlängerung“ der Erwerbsarbeit durch die Abschaffung des Höchstalters von 70 Jahren.

SVP und GLP: Abwartende Haltung

- SVP äußerte sich zunächst nicht, will die Vorschläge intern diskutieren.

- GLP unterstützt grundsätzlich die Stossrichtung, betont aber die Notwendigkeit einer „enkeltauglichen“ AHV ohne Belastung künftiger Generationen.

Fazit: Konflikt um Finanzierung und Generationengerechtigkeit

Während der Bundesrat eine Rentenaltererhöhung politisch ausschließt, bleibt die Finanzierungsfrage umstritten. Die Linke drängt auf Steuern für Vermögende, die Wirtschaft auf strukturelle Anpassungen – und beide Seiten kritisieren die Pläne als „unausgewogen“. Die Debatte dürfte sich in der Vernehmlassung 2026 zuspitzen, insbesondere da das Parlament bis Ende 2026 eine definitive Vorlage erarbeiten muss.

Die Schweiz besitzt eine reiche Sagenlandschaft mit zahlreichen bekannten Sagengestalten und mythischen Figuren.

Heute: Teil 2

Der heilige Meinrad

Der heilige Meinrad ist eine zentrale Figur der Gründungssage des schweizerischen Benediktinerklosters Einsiedeln. Seine Lebensgeschichte ist eng mit der frühen klösterlichen Einsiedelei im Hochmittelalter und der religiösen Mythenbildung in der Schweiz verbunden. Als Mönch, Einsiedler und Märtyrer wurde Meinrad später heiliggesprochen und gilt heute als einer der bedeutendsten Heiligen der Schweiz. Zwei Raben, die ihn in seinem Eremitendasein begleiteten, wurden zu einem unverwechselbaren Symbol und Bestandteil seiner Legende.

Historischer Hintergrund und Herkunft

Meinrad wurde um 800 n. Chr. vermutlich in der Nähe von Rottenburg am Neckar geboren und entstammte einem adligen fränkischen Geschlecht. Er trat in das Kloster Reichenau ein, eine der bedeutendsten kulturellen und religiösen Bildungsstätten des karolingischen Reichs, und wurde später als Priester und Mönch ausgebildet. Aus dem Wunsch heraus, ein Leben in völliger Zurückgezogenheit und Gottverbundenheit zu führen, zog sich Meinrad schließlich als Einsiedler in die abgelegenen Wälder des heutigen Kanton Schwyz zurück.

Das Leben als Einsiedler

Seine Einsiedelei errichtete er auf dem Etzelpass, in einer abgelegenen Region, die später zur Keimzelle des Klosters Einsiedeln wurde. Dort lebte er in asketischer Einfachheit, der Betrachtung, dem Gebet und der Fürsorge für Wanderer und Bedürftige hingegeben. Obwohl er die Einsamkeit suchte, wurde er wegen seiner geistlichen Ausstrahlung bald bekannt. Pilger und Hilfesuchende kamen zu ihm, um seinen Rat und Segen zu empfangen. Doch Meinrad blieb seinem Ideal der Abgeschiedenheit treu.

Märtyrertod und Legende

Im Jahr 861 wurde Meinrad von zwei herumziehenden Räubern ermordet, die ihn des Besitzes wertvoller Gaben verdächtigten, die Pilger ihm hinterlassen hatten. Der Mord an einem wehrlosen Gottesmann mitten im abgelegenen Wald wurde schnell zur Grundlage einer Märtyrererzählung. Der Überlieferung zufolge verließen nach der Bluttat zwei Raben die Einsiedelei und verfolgten die Mörder bis nach Zürich, wo sie durch ihr auffälliges Verhalten zur Aufklärung der Tat beitrugen. Diese Raben wurden damit zu mythischen Tieren, die symbolisch für göttliche Gerechtigkeit, Wachsamkeit und die Heiligkeit Meinrads stehen.

Symbolik der Raben

Die Raben, die Meinrad zu Lebzeiten treu begleiteten, sind ein zentrales Element der Ikonographie des Heiligen. In der christlichen Symbolik stehen Raben ambivalent zwischen Unheil und göttlichem Sendungsbewusstsein. Im Fall Meinrads jedoch überwiegt der Aspekt der Treue, des Schutzes und der göttlichen Fügung. In Darstellungen tragen sie häufig eine fast prophetische Aura – ähnlich wie die Raben des Propheten Elija im Alten Testament, die ihn mit Nahrung versorgten. In der Einsiedlertradition symbolisieren sie auch das Schweigen und die innere Sammlung.

Gründung des Klosters Einsiedeln

Nach Meinrads Tod entstand auf dem Ort seiner Einsiedelei eine Gedenkstätte, die rasch an Bedeutung gewann. Im Jahr 934 wurde dort offiziell das Kloster Einsiedeln gegründet. Dieses entwickelte sich im Hochmittelalter zu einem der wichtigsten Pilgerorte Mitteleuropas. Die berühmte „Engelweihe“ der Klosterkirche – einer Legende zufolge durch Christus selbst vorgenommen – unterstreicht den mystischen Charakter dieses Ortes, der mit Meinrad als geistigem Urheber verbunden bleibt.

Meinrads Nachwirkung

Meinrad wurde bald nach seinem Tod als Heiliger verehrt. Er gilt als Schutzpatron der Einsiedler, der Gastfreundschaft und der Pilger. Das Kloster Einsiedeln pflegt bis heute die Erinnerung an seinen geistlichen Vater und hütet seine Reliquien. Sein Gedenktag ist der 21. Januar. Die Darstellung Meinrads mit den beiden Raben ist bis heute Bestandteil des Wappens von Einsiedeln – ein sichtbarer Ausdruck dafür, wie sehr sich Mythos und Geschichte in seiner Gestalt verdichten.

Kritische Würdigung

Die Legende um Meinrad und die Raben ist Ausdruck einer mittelalterlichen Frömmigkeitskultur, die Märtyrertum und Wunder gezielt zur Legitimation und Stärkung religiöser Autorität einsetzte. Die Funktion der Raben als göttliche Späher kann als christliche Umdeutung heidnischer Tiermythen verstanden werden – man denke etwa an Odins Raben Huginn und Muninn. Gleichzeitig reflektiert die Erzählung ein tiefes Bedürfnis nach Gerechtigkeit und göttlicher Ordnung in einer unsicheren Welt. Die Geschichte Meinrads lebt also nicht nur in ihrer spirituellen Tiefe, sondern auch als kulturelles Zeugnis mittelalterlicher Sinnstiftung fort.