Analyse des Schweizer Finanzmarkts vom 17. März 2025

1. Gesamtmarktentwicklung

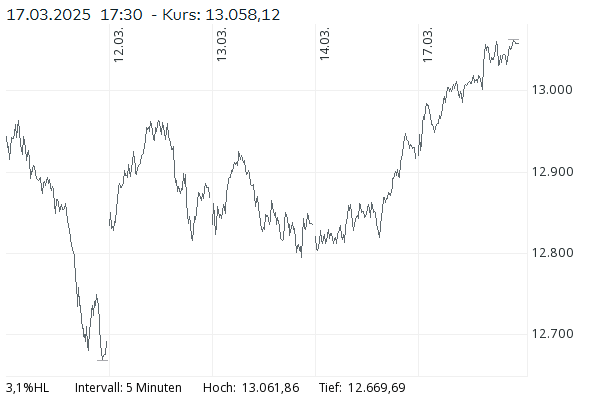

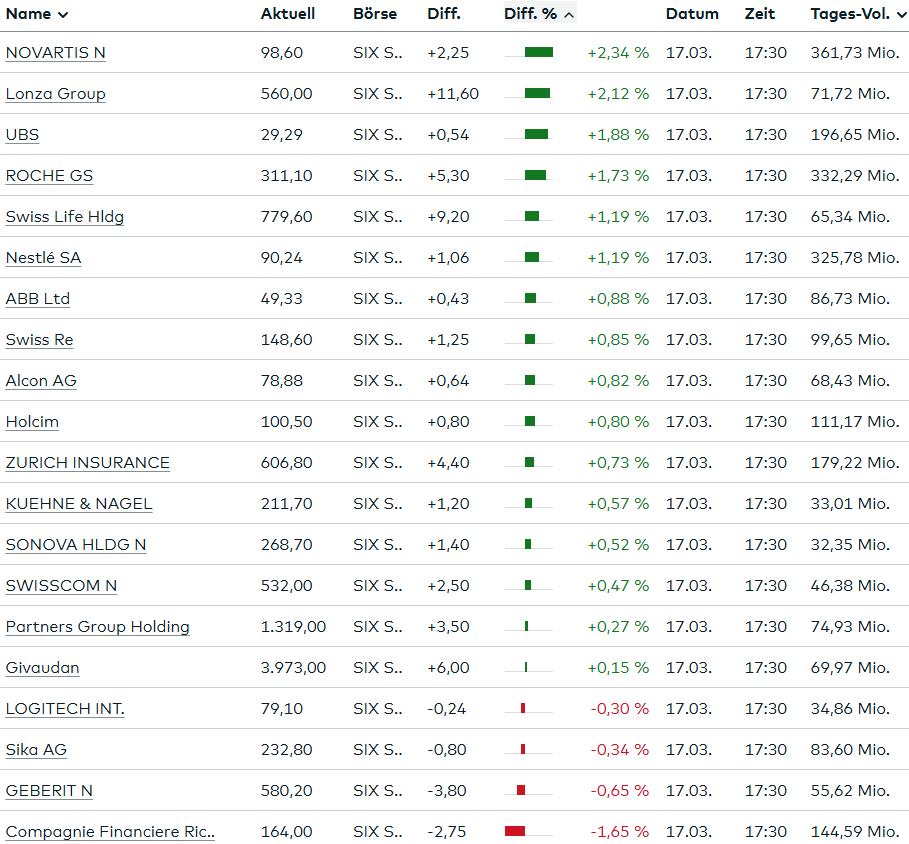

Der Schweizer Finanzmarkt konnte den zweiten Tag in Folge Gewinne verbuchen, wobei der SMI die 13’000-Punkte-Marke zurückeroberte und mit einem Plus von 1,09 % auf 13’058,12 Punkte schloss. Auch der SPI (+1,06 % auf 17’274,58) und der SLI (+0,96 % auf 2’110,67) folgten diesem Aufwärtstrend. Die positive Stimmung wurde vor allem durch defensive Schwergewichte wie Roche, Novartis und Nestlé gestützt.

Internationale Kapitalströme flossen vermehrt in liquide, große Schweizer Unternehmen, während global eine Eintrübung der US-Konjunktur Inflationsängste dämpfte. Anleger richteten ihren Blick auf geldpolitische Entscheidungen mehrerer Zentralbanken, darunter auch die der Schweizerischen Nationalbank (SNB), die im Laufe der Woche anstehen.

2. Entwicklung der wichtigsten Einzelwerte

- Novartis (+2,3 %) und Roche (+1,7 %) führten die defensiven Titel an. Roche profitierte von bevorstehenden Studiendaten zu Muskeldystrophie-Therapien sowie dem Deal mit Zealand Pharma.

- Lonza (+2,6 %) verzeichnete das stärkste Plus im SMI, unterstützt durch positive Branchentrends.

- UBS (+1,9 %) war gefragt, nachdem der Geschäftsbericht veröffentlicht wurde. Der Lohn von CEO Sergio Ermotti fiel mit knapp 15 Mio. CHF niedriger aus als erwartet.

- VAT (+2,3 %) konnte von positiven Nachrichten aus dem DRAM-Sektor profitieren, ebenso wie AMS Osram (+1,8 %) und U-Blox (+6,8 %).

- Adecco (+1,2 %) bleibt seit der Zahlenvorlage im Februar im Aufwind, gestützt durch eine Branchenstudie.

- Pierer Mobility (+20,4 % im breiten Markt) war ein herausragender Gewinner.

Auf der Verliererseite:

- Richemont (-1,7 %) und Swatch (-1,0 %) litten trotz des angekündigten Konsumankurbelungsplans in China.

- Geberit (-0,5 %) gab leicht nach.

- Julius Bär (-0,2 %) zeigte Schwäche nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts.

3. Internationale Vergleichsindizes

- EURO STOXX 50 legte um 0,69 % auf 5’441,46 Punkte zu und setzte die Erholung der letzten Wochen fort.

- DAX stieg um 0,62 % auf 23’130,05 Punkte, getragen von geplanten deutschen Infrastruktur- und Rüstungsausgaben.

- FTSE 100 (UK) notierte ebenfalls fester (+0,56 %).

4. Währungs- und Anleihenmärkte

- EUR/CHF schwächte sich leicht um 0,06 % auf 0,9618 ab.

- USD/CHF verlor 0,42 % auf 0,8804.

- Bundesobligationen gaben deutlich um 8,69 % auf 0,7040 nach, was auf steigende Risikobereitschaft am Markt hindeutet.

5. Rohstoffe & Kryptowährungen

- Ölpreis (Brent): Leicht schwächer mit -0,14 % auf 70,91 USD.

- Gold: Stabilisierte sich mit einem Plus von 0,15 % auf 2’994,14 USD je Unze.

- Bitcoin: Deutlicher Rückgang um -0,50 % auf 83’217,76 USD, was auf Gewinnmitnahmen nach starken Kurssteigerungen in den letzten Wochen hindeutet.

6. Fazit & Ausblick

Die Schweizer Börse startete stark in die Woche, getragen von defensiven Titeln, Finanzwerten und Halbleiteraktien. Investoren setzen auf eine stabile Geldpolitik der SNB, während die US-Notenbank Fed am Mittwoch mit Spannung erwartet wird. Internationale Kapitalzuflüsse in Schweizer Blue Chips bleiben ein wichtiger Faktor, während globale Konjunkturrisiken weiterhin beachtet werden müssen.

Herausforderungen und Pläne der Drogeriemarktkette Müller in der Schweiz nach der Übernahme von Franz Carl Weber

Die Drogeriemarktkette Müller steht in der Schweiz vor erheblichen Herausforderungen, nachdem sie 2023 den Spielwarenhändler Franz Carl Weber (FCW) übernommen hat. Von den ursprünglich 22 FCW-Filialen arbeiten nur noch zehn unter dem bekannten Logo, neun wurden geschlossen, und drei in Müller-Filialen umgewandelt. Diese Umstrukturierungen haben zu Schwierigkeiten geführt, die sich in negativen Bilanzen widerspiegeln, abgesehen vom Dezember. Gründe hierfür sind unter anderem wenig produktive Verkaufsflächen der übernommenen Geschäfte.

Um den Druck zu verringern, plant Müller eine neue Expansionsstrategie. Neun neue Filialen sollen in hochklassigen Lagen eröffnet und vier bestehende Geschäfte erweitert werden. Damit würde Müller insgesamt 89 Filialen in der Schweiz betreiben. Trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten bleibt die Schweiz ein wichtiger Markt für Müller, der seit 2004 dort präsent ist und geschätzte 450 Millionen Euro Umsatz generiert – etwa zehn Prozent des Gesamtumsatzes.

Zusätzlich zu den internen Herausforderungen sieht sich Müller mit wachsendem Marktdruck durch neue Wettbewerber wie Rossmann und Action konfrontiert, die ebenfalls in die Schweiz expandieren. Dennoch plant Müller, die Marke Franz Carl Weber über das Jahr 2026 hinaus zu erhalten und bleibt der einzige Anbieter in der Schweiz, der ein kombiniertes Sortiment aus Drogerie-, Spielwaren-, Parfümerie- und OTC-Produkten (Over-the-Counter) führt.

Müllers Strategie zielt darauf ab, trotz der aktuellen Schwierigkeiten langfristig im Schweizer Markt Fuß zu fassen und die Position als führender Anbieter in diesem Segment zu stärken.

Schweizer Franken verzeichnet stärkste monatliche Schwäche seit 2017 gegenüber dem Euro

Der Schweizer Franken hat im März 2025 seine schlechteste Monatsleistung seit 2017 gegenüber dem Euro gezeigt. Laut Bloomberg-Daten verlor der Franken fast 3 % an Wert und erreichte einen Kurs von 0,9630 Franken pro Euro – den schwächsten Stand seit Juli 2024. Diese Entwicklung ist vor allem auf die Stärke des Euros zurückzuführen, die durch mehrere Faktoren begünstigt wird. Dazu zählt das deutsche Finanzpaket, das eine Lockerung der Schuldenbremse und Investitionen in Höhe von 500 Milliarden Euro in die Infrastruktur vorsieht. Zusätzlich haben positive Nachrichten, wie eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine, das Vertrauen in den Euro gestärkt.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat in den vergangenen Monaten mit Interventionen und Zinssenkungen versucht, eine Aufwertung des Frankens zu verhindern. Allerdings spekulieren einige Marktteilnehmer, dass die SNB den Leitzins nicht weiter senken wird, was die Dynamik des Frankens beeinflussen könnte. Analysten von UBS und andere Experten erwarten, dass der Euro-Franken-Kurs in naher Zukunft in einer Bandbreite zwischen 0,94 und 0,96 gehandelt wird. Eine dauerhafte Aufwertung des Frankens wird derzeit als unwahrscheinlich angesehen.

Insgesamt zeigt die aktuelle Entwicklung, dass der Franken trotz seiner traditionellen Rolle als sicherer Hafen vorübergehend an Stärke verloren hat. Die weitere Entwicklung wird stark von den Maßnahmen der SNB sowie von den wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in der Eurozone abhängen.

Das Dilemma der Schweiz: Neutralität versus Rüstungsexporte

Die Schweiz steht vor einem komplexen Dilemma, das ihre Neutralitätspolitik und die Zukunft ihrer Rüstungsindustrie betrifft. Obwohl viele europäische Länder ihre Verteidigungsausgaben angesichts globaler Unsicherheiten erhöhen, profitiert die Schweizer Rüstungsindustrie nicht davon. Strenge Exportgesetze, insbesondere das verschärfte Kriegsmaterialgesetz von 2021, behindern den Verkauf von Schweizer Waffen. Dies führte 2024 zu einem Rückgang der Kriegsmaterialexporte um 5 %.

Ein zentraler Kritikpunkt ist das Verbot der Wiederausfuhr von Schweizer Waffen in Konfliktgebiete wie die Ukraine. Dies hat bei wichtigen Abnehmern wie Deutschland, dem größten Kunden der Schweiz, für Unmut gesorgt. Die strengen Regeln haben schwerwiegende Folgen für die heimische Industrie: Die Swiss P Defence in Thun, ein führender Rüstungshersteller, steht vor einer möglichen Schließung. Know-how wird ins Ausland verlagert, und Arbeitsplätze gehen verloren.

Die Neutralität der Schweiz, ein zentraler Bestandteil ihrer Identität, erschwert weitere Lockerungen der Exportregeln. Gleichzeitig wird jedoch diskutiert, ob das traditionelle Neutralitätsrecht noch zeitgemäß ist. Die Debatte dreht sich um die Frage, wie die Schweiz ihre Neutralität wahren kann, ohne die Existenz ihrer Rüstungsindustrie zu gefährden.

Zukunftsaussichten deuten darauf hin, dass eine Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes erwogen wird, um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Rüstungsindustrie zu stärken. Doch die Neutralität bleibt ein zentrales Hindernis. Das Dilemma besteht darin, einen Ausgleich zwischen den Prinzipien der Neutralität und den wirtschaftlichen Interessen der Rüstungsindustrie zu finden – eine Herausforderung, die die Schweiz in den kommenden Jahren prägen wird.

Schweizer Markt für Heimelektronik verzeichnet erneut deutlichen Umsatzrückgang

Der Schweizer Markt für Heimelektronik hat im Jahr 2024 zum zweiten Mal in Folge einen deutlichen Umsatzrückgang verzeichnet. Die Branche setzte insgesamt 5,2 Milliarden Franken um, was einem Minus von 4,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Bereits 2023 war ein Rückgang von 3,1 % zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen.

Eine der Hauptursachen ist die Marktsättigung: Während der Pandemie wurden überdurchschnittlich viele Geräte gekauft, was nun zu einer Delle in der Nachfrage führt. Hinzu kommt die schlechte Konsumstimmung, die durch globale Unsicherheiten wie wirtschaftliche Instabilität und geopolitische Spannungen verstärkt wird. Gleichzeitig verlagern sich die Verkäufe zunehmend ins Internet – mehr als die Hälfte der Umsätze wird mittlerweile online generiert. Dies setzt den stationären Handel erheblich unter Druck.

Die Folgen dieser Entwicklung sind deutlich sichtbar: Bekannte stationäre Anbieter wie PCP Steg, Melectronics und Microspot haben 2024 teilweise den Markt verlassen. Gleichzeitig gewinnen ausländische Discounter wie Action und Temu zunehmend Marktanteile. Diese Verschiebung hin zu preisaggressiven Online-Anbietern verschärft den Wettbewerb weiter.

Für die kommenden Jahre werden keine schnellen Besserungen erwartet. Experten prognostizieren für 2025 einen weiteren Umsatzrückgang von rund 2 %, insbesondere in der ersten Jahreshälfte. Eine Stabilisierung der Umsätze wird frühestens 2026 erwartet. Bis dahin bleibt die Branche mit den Herausforderungen der Marktsättigung, der veränderten Kaufgewohnheiten und des intensiven Wettbewerbs konfrontiert.

Verkauf der Schweizer Biotechfirma Araris an Taiho Pharmaceutical

Die Schweizer Biotechfirma Araris Biotech AG, spezialisiert auf Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), wurde für bis zu 1,14 Milliarden US-Dollar an das japanische Pharmaunternehmen Taiho Pharmaceutical Co. Ltd. verkauft. Der Deal beinhaltet eine Vorauszahlung von 400 Millionen US-Dollar sowie weitere 740 Millionen US-Dollar, die an das Erreichen bestimmter Entwicklungsmilestones geknüpft sind. Die patentierte Linker-Technologie von Araris zeichnet sich durch verbesserte Stabilität, Präzision bei der Zielzellenerkennung und höhere Effektivität aus, was zu besseren Therapieergebnissen bei Krebspatienten führen kann. Der Investor Schroders Capital erzielte durch den Verkauf eine attraktive Kapitalrendite und könnte durch die Meilensteinzahlungen zusätzliche Gewinne einfahren. Eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung von Araris spielte die Venturekapitalfirma Pureos, unterstützt durch prominente Persönlichkeiten wie Dominik Escher und Dragan Grabulovski. Taiho Pharmaceutical, ein Tochterunternehmen der Otsuka Holdings, konzentriert sich auf innovative Krebstherapien und wird durch diese Akquisition seine Position im Bereich der onkologischen Behandlungen weiter ausbauen.

Zahlungsgewohnheiten in der Schweiz und ihre Auswirkungen auf die Geldpolitik

In der Schweiz entwickeln sich die Zahlungsgewohnheiten zunehmend hin zu digitalen und kontaktlosen Lösungen. Während Kreditkarten nach wie vor das bevorzugte Zahlungsmittel sind, gewinnen mobile Zahlungsmethoden wie das Smartphone stark an Bedeutung. Der Anteil der Smartphone-Zahlungen stieg von 8 % im Jahr 2022 auf 14 % im Jahr 2024. Regionale Unterschiede zeigen dabei, dass Bargeld in der Deutschschweiz weiterhin populär ist und einen Anteil von 24 % ausmacht, während in der italienischen Schweiz Smartphones häufiger als Bargeld verwendet werden.

Der Rückgang der Bargeldnutzung stellt die Schweizerische Nationalbank (SNB) jedoch vor Herausforderungen, da Bargeld eine zentrale Rolle in der Geldpolitik spielt. Zudem wirft die fortschreitende Digitalisierung des Bezahlens Fragen zur Privatsphäre auf: Digitale Transaktionen sind leichter nachvollziehbar als Bargeldzahlungen, was die Anonymität beeinträchtigen kann. Ein weiteres Thema ist die Obergrenze für kontaktloses Bezahlen ohne PIN-Eingabe. Viele Schweizer befürworten eine niedrigere Grenze als die aktuell geltenden 80 Franken, um Sicherheitsbedenken entgegenzuwirken. Diese Entwicklungen verdeutlichen den Spannungsfeld zwischen Innovation, Sicherheit und traditionellen geldpolitischen Instrumenten.

Rückgang der Logiernächte in der Schweizer Hotellerie im Februar

Die positiven Entwicklungen in der Schweizer Tourismusbranche sind im Februar ins Stocken geraten. Wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilte, sank die Zahl der Hotelübernachtungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,1 Prozent. Ein wesentlicher Grund für den Rückgang war der fehlende Schalttag im Februar 2024, der sich negativ auf die statistische Entwicklung auswirkte. Im Januar hatte die Branche noch ein Wachstum von 3,5 Prozent verzeichnen können.

Besonders stark war der Rückgang bei den einheimischen Gästen, deren Übernachtungszahlen um 6,5 Prozent zurückgingen. Bei den ausländischen Gästen hingegen wurde ein leichtes Plus von 1,2 Prozent erzielt. Damit setzte sich der positive Trend des Vorjahres, in dem mit 42,8 Millionen Logiernächten ein Rekordwert erreicht wurde, im Februar 2025 nicht fort. Die Zahlen zeigen, dass die Branche weiterhin Herausforderungen zu bewältigen hat, um den Aufwärtstrend wieder zu festigen.