Analyse des Schweizer Finanzmarkts vom 19. Mai 2025

1. Marktüberblick und Indizes

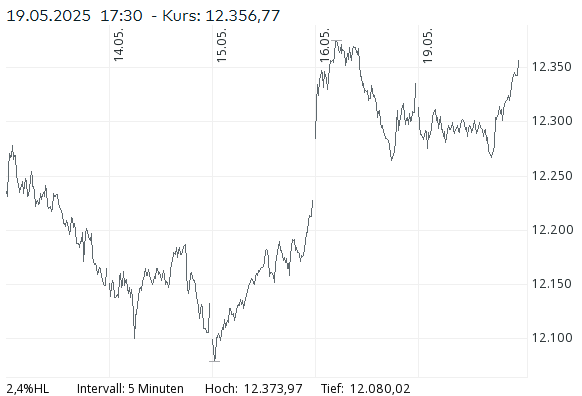

Der Schweizer Aktienmarkt konnte sich zum Wochenbeginn in einem weitgehend impulslosen Umfeld leicht behaupten. Der Leitindex SMI schloss bei 12’356,77 Punkten mit einem moderaten Tagesgewinn von +0,18 %. Damit setzte sich der Aufwärtstrend der Vorwoche leicht fort, auch wenn zwischenzeitlich deutliche Unsicherheit spürbar war – ausgelöst vor allem durch die Herabstufung der US-Bonität durch Moody’s. Die Handelsspanne war mit einem Tagestief bei 12’263 Punkten und einem Hoch bei 12’348 Punkten sehr eng.

SMI-Intraday

Hier ist eine chronologische Zusammenfassung der Marktentwicklung in der Schweiz am Montag, 19. Mai 2025:

Vorbörse (ca. 08:15 Uhr):

- Der Schweizer Aktienmarkt deutete auf einen wenig veränderten Wochenauftakt hin. Der SMI wurde vorbörslich leicht tiefer erwartet (-0,12% auf 12’320,64 Punkte).

- Holcim wurde aufgrund der Ex-Dividende-Zahlung tiefer gehandelt, während Lonza und Alcon ebenfalls leichte Verluste verzeichneten.

- Sunrise wurde positiv hervorgehoben (+1,6%) aufgrund stabiler operativer Gewinne trotz Umsatzrückgang im ersten Quartal.

Handelsbeginn (ca. 09:15 Uhr):

- Der Schweizer Aktienmarkt startete mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche. Der SMI verlor 0,38 Prozent auf 12’288,65 Punkte.

- Die Herunterstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch Moody’s und gemischte Konjunkturdaten aus China belasteten die Stimmung.

- Holcim wies optisch das grösste Minus auf (ex Dividende). Richemont, ABB und Kühne+Nagel gaben nach, während Lindt+Sprüngli zulegte.

- Sunrise fiel nach einem festeren Start ins Minus.

Vormittag (ca. 11:00 Uhr):

- Der Schweizer Aktienmarkt setzte seine zurückhaltende Entwicklung fort. Der SMI verlor 0,31 Prozent auf 12’297,03 Punkte.

- Die Handelsspanne war eng. Die Herunterstufung der US-Kreditwürdigkeit und die Zollpolitik der USA blieben Themen.

- Holcim blieb grösster Verlierer (ex Dividende). Richemont, Partners Group und ABB gaben ebenfalls nach.

- VAT verzeichnete Verluste im Vorfeld des Kapitalmarkttages am Dienstag.

- Lindt & Sprüngli verzeichnete deutliche Gewinne, gestützt durch positive Kommentare der UBS.

- Sunrise setzte seinen Abwärtstrend fort.

Schluss (18:15 Uhr):

- Der Schweizer Aktienmarkt schüttelte eine überwiegend leicht negative Tendenz ab und schloss fester. Der SMI schloss letztendlich um 0,18 Prozent höher bei 12’356,77 Punkten.

- Holcim verzeichnete den grössten Abschlag (ex Dividende).

- Alcon litt unter Anschlussverkäufen, während Partners Group unter Gewinnmitnahmen litt.

- Lindt&Sprüngli schloss stark im Plus, gestützt durch positive Kommentare der UBS.

- Sunrise schloss fester und machte frühe Verluste wett.

- DocMorris wurde durch den Handel mit dem Bezugsrecht aus der laufenden Kapitalerhöhung belastet.

- Zehnder setzte seine Kursavancen fort.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Schweizer Aktienmarkt am Montag, dem 19. Mai 2025, nach einer starken Vorwoche zunächst verhalten in den Tag startete und sich dann zum Schluss hin leicht erholte. Die Herunterstufung der US-Kreditwürdigkeit und die Zollpolitik der USA spielten eine Rolle, während unternehmensspezifische Nachrichten einzelne Aktien beeinflussten.

Der SPI legte um +0,23 % auf 16’943,82 Punkte zu, während der SLI, der die 30 liquidesten Titel enthält, um +0,16 % auf 2’027,18 Punkte stieg. In Europa beendete der EURO STOXX 50 den Tag mit einem Minus von -0,15 %, der DAX hingegen verzeichnete mit +0,58 % eine deutlichere Erholung.

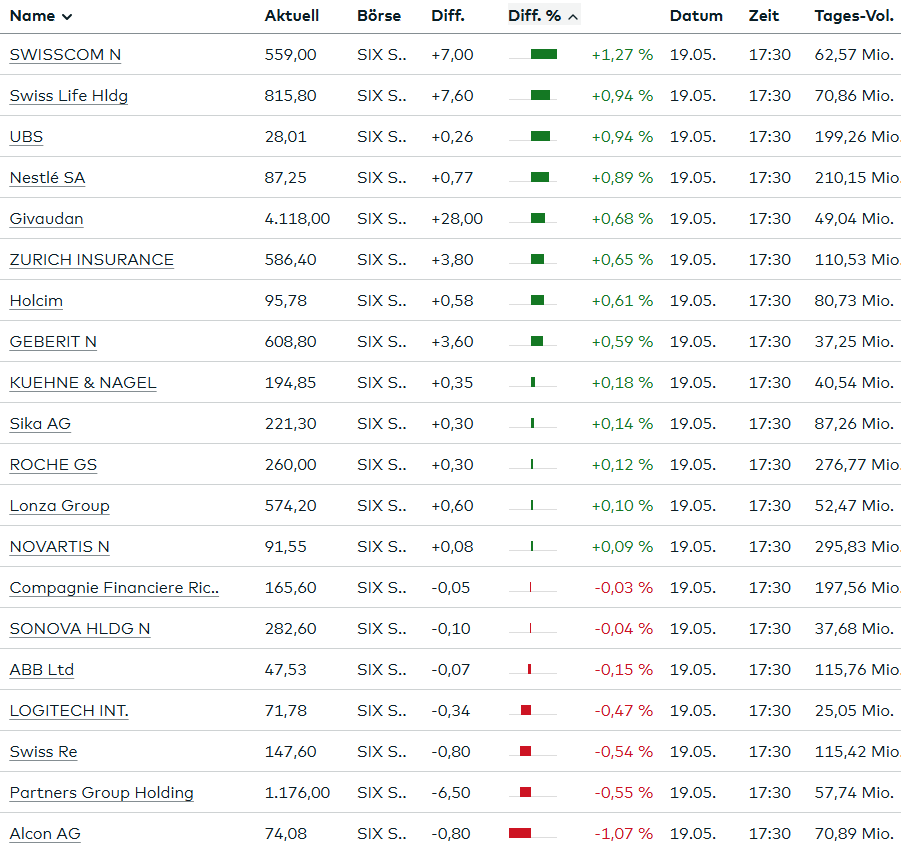

2. Unternehmenswerte: Gewinner und Verlierer im SMI

Gewinner:

- Swisscom: +1,27 % auf 559,00 CHF – Der Telekomwert profitierte von seiner defensiven Qualität in einem unsicheren Marktumfeld.

- Swiss Life: +0,94 % auf 815,80 CHF – Der Versicherer war gefragt vor der anstehenden Publikation der Geschäftszahlen.

- UBS: +0,94 % auf 28,01 CHF – Höchstes Handelsvolumen im SMI mit über 6,4 Mio. gehandelten Aktien.

- Nestlé: +0,89 % auf 87,25 CHF – Stütze für den Gesamtmarkt mit stabiler Nachfrage.

- Givaudan: +0,68 % auf 4’118,00 CHF – Nachfrage nach defensiven Konsumgütern weiterhin hoch.

- Weitere defensiv geprägte Titel wie Novartis (+0,09 %) und Roche (+0,12 %) schlossen ebenfalls leicht im Plus.

Verlierer:

- Holcim: -2,56 % auf 95,78 CHF – Technisch bedingter Rückgang wegen Ex-Dividende-Handel (Abschlag 3,10 CHF).

- Alcon: -1,07 % auf 74,08 CHF – Anhaltender Verkaufsdruck nach enttäuschendem Ausblick.

- Partners Group: -0,55 % auf 1’176,00 CHF – Steigende Zinsen belasten zinssensitive Geschäftsmodelle.

- Swiss Re: -0,54 % auf 147,60 CHF – Schwächer als die übrigen Versicherungswerte.

- Logitech: -0,47 % auf 71,78 CHF – Gewinnmitnahmen nach stabiler Performance.

3. Weitere erwähnenswerte Bewegungen

- Lindt & Sprüngli PS: +3,3 % – Deutlich gesucht nach positiven Analystenkommentaren zur Investorentour.

- Sunrise: +0,9 % – Nach schwachem Start mit stabil gehaltenem Quartalsgewinn Erholung zum Handelsende.

- DocMorris: -8,7 % – Starker Kursverlust wegen Verwässerung durch laufende Kapitalerhöhung.

- Zehnder: +4,5 % – Weiter positive Reaktion auf Gewinnwarnung von letzter Woche.

- Richemont: Stabil – Nach einem Sprung um fast 7 % am Freitag infolge starker Jahreszahlen stabilisiert sich der Kurs.

4. Währungs- und Rohstoffmärkte

- EUR/CHF: +0,27 % auf 0,9376 – Leichte Euro-Erholung gegenüber dem Franken.

- USD/CHF: -0,52 % auf 0,8331 – Dollar unter Druck nach Moody’s-Downgrade der USA.

- Gold: +1,05 % auf 3’236,48 USD – Flucht in sichere Häfen nach US-Rating-Herabstufung.

- Ölpreis (Brent): +0,50 % auf 65,69 USD – Stabilisierung trotz globaler Unsicherheiten.

- Bitcoin: -0,63 % auf 104’867 USD – Leichte Korrektur nach zuletzt volatiler Entwicklung.

5. Bundesobligationen (10 Jahre)

- Die Rendite der Schweizer Bundesobligationen stieg deutlich um +9,20 % auf 0,3560 %. Der Anstieg reflektiert globale Zinsbewegungen sowie eine gewisse Risikoaversion infolge geopolitischer Spannungen und der US-Bonitätsfrage.

6. Fazit & Ausblick

Der Schweizer Finanzplatz startete mit vorsichtiger Zuversicht in die neue Woche. Obwohl der Handel zunächst durch die Herabstufung der US-Bonität und das Fehlen konjunktureller Impulse belastet war, stabilisierte sich der Markt zum Handelsschluss. Defensiv ausgerichtete Werte wie Swisscom, Nestlé und UBS standen im Anlegerfokus. Zyklische Werte wurden dagegen gemieden.

Aus technischer Sicht bleibt der SMI unterhalb des Jahreshochs (13’199 Punkte), notiert aber weiterhin solide mit einem YTD-Plus von 6,18 %. Die Marktteilnehmer blicken nun gespannt auf den Kapitalmarkttag von VAT sowie neue Konjunkturdaten aus den USA am Donnerstag, die potenziell neue Impulse geben könnten.

Die Marktaktivität an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) am 19. Mai 2025, lässt sich wie folgt analysieren:

1. Überblick zur Kotierung

- Anzahl kotierter Aktien: 265 Unternehmen sind an der SIX Swiss Exchange gelistet.

- Nicht gelistete, aber zum Handel zugelassene Aktien: Keine – ein klares Zeichen für die Exklusivität des Handelsplatzes hinsichtlich der gelisteten Titel.

- Gesamtumsatz: CHF 2’994,110 Mio. bei insgesamt 171’701 Abschlüssen – ein beachtliches Volumen, das auf einen liquiden Markt hindeutet.

2. Handelsaktivität im Detail

Aktien im Handel

- Anzahl gehandelter Aktien: 223 der 265 kotierten Titel wurden gehandelt. Dies bedeutet, dass rund 84 % der gelisteten Aktien an diesem Tag Handelsaktivität verzeichneten – ein deutliches Zeichen für eine breite Marktabdeckung.

Performance-Analyse

- Gainers (steigende Kurse): 136 Titel (rund 61 % der gehandelten Aktien) haben Kursgewinne erzielt. Dies stellt ein positives Stimmungsbild dar.

- Umsatz: CHF 2’096,249 Mio. (rund 70 % des Gesamtumsatzes)

- Abschlüsse: 107’987

- Losers (fallende Kurse): 71 Titel (etwa 32 %)

- Umsatz: CHF 892,563 Mio.

- Abschlüsse: 62’454

- Unveränderte Kurse: Nur 16 Titel blieben preislich stabil, mit geringem Umsatz von CHF 5,297 Mio.

Nicht gehandelte Aktien

- 42 Aktien (ca. 16 % der kotierten Titel) verzeichneten keine Handelsaktivität. Dies kann auf mangelndes Investoreninteresse, geringe Liquidität oder geringe Bekanntheit dieser Titel hindeuten.

Interpretation und Bewertung

Die heutigen Daten zeichnen ein insgesamt bullisches Marktbild. Die Mehrheit der gehandelten Aktien konnte Kursgewinne verzeichnen, was von einem positiven Anlegervertrauen und potenziell guten Unternehmens- oder Marktdaten zeugt. Dass mehr als zwei Drittel des Umsatzes durch Gewinner-Titel generiert wurden, verstärkt diesen Eindruck.

Auffällig ist die hohe Konzentration des Umsatzes auf die Gewinneraktien, was auch auf starke Nachfrage bei bestimmten Schlüsselwerten schließen lässt. Der deutlich geringere Umsatz bei Verlierern legt nahe, dass Rückgänge eher selektiv und nicht flächendeckend waren.

Die Zahl nicht gehandelter Aktien (42) könnte auf strukturelle Marktprobleme wie ungenügende Marktbreite oder Desinteresse institutioneller Anleger hinweisen. Hier wäre eine qualitative Analyse dieser Titel aufschlussreich.

Fazit

Die SIX Swiss Exchange zeigt sich am 19. Mai 2025 sehr lebendig mit einer klar positiven Marktstimmung. Die starke Gewichtung auf Gewinner-Aktien und ein breiter Marktumfang zeugen von einer gesunden Handelsaktivität. Das geringe Handelsvolumen bei stabilen oder nicht gehandelten Titeln sollte dennoch nicht ignoriert werden, da es strukturelle Schwächen in bestimmten Marktsegmenten signalisieren könnte.

Definitionen

- Gewinner: ClosingPrice > PreviousClosingPrice

- Verlierer: ClosingPrice < PreviousClosingPrice

- Unverändert: ClosingPrice = PreviousClosingPrice

- TRIN-Wert (Arms Index): (Anzahl Verlierer / Anzahl Gewinner) / (Volumen der Verlierer / Volumen der Gewinner)

Analyse

Swiss Blue Chip Aktien

- Anzahl Aktien: 30

- Gewinner: 7

- Verlierer: 19

- Unverändert: 4

- Volumen der Gewinner: 4’153’388

- Volumen der Verlierer: 10’527’421

- TRIN-Wert: (19 / 7) / (10’527’421 / 4’153’388) = 1.074

Swiss Mid-Small-Caps Aktien

- Anzahl Aktien: 166

- Gewinner: 59

- Verlierer: 77

- Unverändert: 30

- Keine Angabe: 0

- Volumen der Gewinner: 4’227’202

- Volumen der Verlierer: 3’774’752

- TRIN-Wert: (77 / 59) / (3’774’752 / 4’227’202) = 1.548

Übersichtstabelle

| Kennzahl | Swiss Blue Chip Aktien | Swiss Mid-Small-Caps Aktien |

| Anzahl Aktien | 30 | 166 |

| Gewinner | 7 | 59 |

| Verlierer | 19 | 77 |

| Unverändert | 4 | 30 |

| Volumen Gewinner | 4’153’388 | 4’227’202 |

| Volumen Verlierer | 10’527’421 | 3’774’752 |

| TRIN-Wert | 1.074 | 1.548 |

Interpretation der TRIN-Werte

- Swiss Blue Chip Aktien: Ein TRIN-Wert von 1.074 deutet auf einen leicht bärischen (negativen) Tag hin, aber nicht in starkem Maße. Das Volumen ist stärker auf der Verkaufsseite, was den Index leicht nach unten zieht. Ein Wert über 1 deutet darauf hin, dass das Abwärtsvolumen relativ größer ist als die Anzahl der fallenden Aktien, was auf einen gewissen Verkaufsdruck hindeutet.

- Swiss Mid-Small-Caps Aktien: Ein TRIN-Wert von 1.548 deutet auf einen eher neutraleren Tag hin. Ein höherer Wert als 1 deutet darauf hin, dass die Verlierer mehr Volumen haben als die Gewinner, was auf eine mögliche Fortsetzung des Abwärtstrends hindeuten könnte.

Wichtiger Hinweis

- Der TRIN-Wert ist nur ein Indikator und sollte nicht isoliert betrachtet werden. Er sollte in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren und Fundamentaldaten analysiert werden.

- Die Aussagekraft des TRIN-Wertes kann je nach Marktbedingungen und betrachtetem Zeitraum variieren.

✶✷❈✷✶

Europäischer Boykott amerikanischer Produkte als Reaktion auf US-Strafzölle

Angesichts der von ehemaligem US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle zeigen sich viele Konsumenten in der Schweiz und weiteren europäischen Ländern bereit, amerikanische Produkte zu boykottieren. Zu den betroffenen Marken zählen bekannte Namen wie Nike, Coca-Cola und McDonald’s. Eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Yougov ergab, dass 62 % der befragten Schweizer US-Produkte meiden möchten. Ähnliche Ablehnungsraten wurden in Deutschland, Österreich und Italien festgestellt, während der Anteil in Frankland mit 53 % etwas geringer ausfiel.

Zudem zeigte die Umfrage, dass es altersspezifische Unterschiede gibt: Ältere Verbraucher reagieren sensibler auf die US-Zölle und sind eher bereit, amerikanische Produkte zu meiden als jüngere Konsumenten unter 30 Jahren.

Ein Großteil der Befragten zieht europäische Produkte den US-amerikanischen Waren vor – in der Schweiz und in Österreich sind dies 69 %, in Italien sogar 70 %. Dennoch zeigt sich, dass nur wenige Verbraucher bereit sind, für europäische Alternativen höhere Preise zu akzeptieren.

Konsumflaute und Wandel im Luxusmarkt: Schweizer Konsumenten werden zurückhaltender

Die Konsumstimmung in der Schweiz ist deutlich eingetrübt – nicht nur bei Durchschnittsverdienern, sondern auch bei wohlhabenden Haushalten. Selbst vermögende Schweizer reduzieren zunehmend ihre Ausgaben für traditionelle Luxusgüter wie Kunstwerke, Oldtimer, Luxusuhren oder teure Handtaschen. Dies spiegelt sich in einem deutlichen Rückgang der Preise auf dem Sekundärmarkt wider, insbesondere bei hochpreisigen Objekten.

Der Kunstmarkt leidet besonders unter dieser Entwicklung: Werke über 10 Millionen Dollar finden immer seltener Abnehmer, und die Umsätze sanken 2024 um zwölf Prozent. Auktionshäuser und kleinere Galerien stehen vor wachsenden Herausforderungen. Ähnliche Trends zeigen sich in der Automobilbranche sowie beim Absatz von Luxusaccessoires und hochwertigen Spirituosen. So bieten französische Champagner- und Cognac-Häuser ihre Produkte mittlerweile günstiger an, da die Nachfrage nach Spitzenprodukten nachlässt.

Ein weiteres Problem betrifft die Schweizer Uhrenindustrie. Die Exporte leiden unter der Verunsicherung durch internationale Zölle und einer schwachen Nachfrage aus Schlüsselmärkten wie den USA und China, wo Börsenschwankungen zu stärkerer Zurückhaltung führen. Gleichzeitig steigt die Skepsis gegenüber klassischen Luxusmarken. Steigende Preise und Bedenken hinsichtlich der Produktionsbedingungen führen dazu, dass selbst jüngere, vermögende Konsumenten weniger Interesse an Luxusgütern zeigen. Stattdessen bevorzugen sie oft Premiummarken mit vermeintlich besserem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Als Ausdruck einer tiefgreifenden gesellschaftlichen Verschiebung gewinnt zudem eine minimalistische Lebensweise an Bedeutung. Prominente wie der Schweizer Millionär Cédric Waldburger setzen bewusst auf Entschleunigung und verzichten auf materiellen Luxus – ein Symbol für eine mögliche Trendwende weg vom Konsum hin zu bewussterem Leben.

Gesundheitliche Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern in der Schweiz

Die Schweizerische Gesundheitsbefragung 2022 (SGB22) des Bundesamtes für Statistik (BFS) zeigt deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede in der Gesundheit von Frauen und Männern auf. Frauen leben zwar länger – mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 85,4 Jahren gegenüber 81,6 Jahren bei Männern – verbringen jedoch weniger Jahre in guter Gesundheit. So liegt die gesundheitsfreie Lebenserwartung bei Frauen nur knapp über jener der Männer (72,1 Jahre gegenüber 71,8 Jahren), was bedeutet, dass sie ihre zusätzlichen Lebensjahre oft mit gesundheitlichen Einschränkungen verbringen.

Chronische Erkrankungen sind bei Frauen häufiger verbreitet: 55 % geben an, mindestens eine chronische Krankheit zu haben, im Vergleich zu 44 % der Männer. Auch Alltagseinschränkungen aufgrund von Gesundheitsproblemen bestehen häufiger (30 % gegenüber 24 %). Besonders auffällig ist zudem das höhere Auftreten von Schmerzen wie Rücken- oder Kreuzschmerzen bei Frauen (50 % gegenüber 40 %).

Männer hingegen weisen ein höheres Risiko für andere Gesundheitsprobleme auf: Sie sind häufiger übergewichtig oder adipös (52 % gegenüber 34 %) und rauchen noch immer etwas häufiger als Frauen (27 % gegenüber 21 %). Der geschlechtsspezifische Unterschied beim Rauchen nimmt allerdings ab – besonders bei jungen Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren, wo sich die Raucherquoten fast angleichen (26 % Frauen gegenüber 25 % Männern).

Ein weiteres wichtiges Thema sind psychische Gesundheitsprobleme: Frauen leiden deutlich häufiger unter mittelschweren bis schweren Depressionssymptomen (12 % gegenüber 8 %). Besonders bei Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren ist der Unterschied markant – 26 % der Mädchen berichten von solchen Symptomen gegenüber 13 % der Jungen. Zudem suchen junge Frauen häufiger wegen psychischer Erkrankungen professionelle Hilfe (14 % gegenüber 4 %).

Die Gesundheitsunterschiede zwischen den Geschlechtern lassen sich nicht nur biologisch erklären, sondern auch durch gesellschaftlich geprägte Geschlechterrollen. So prägen kulturelle Normen das Körperbewusstsein – obwohl weniger Frauen übergewichtig sind, zeigen sie eine höhere Unzufriedenheit mit ihrem Gewicht (28 % gegenüber 23 %). Bei übergewichtigen Personen ist dieser Unterschied sogar noch stärker (52 % Frauen gegenüber 29 % Männern).

Zusätzlich wirken strukturelle Faktoren auf die Gesundheit ein: Frauen sind häufiger von Sexismus und sexueller Belästigung betroffen und übernehmen mehr unbezahlte Haus- und Familienarbeit, was zu zusätzlichem Stress führt. Geschlechtlich und/oder sexuell diverse Personen sind dabei besonders gefährdet, psychische Gesundheitsprobleme zu entwickeln.

Insgesamt verdeutlicht die Studie, dass Gesundheit stark von Geschlecht und sozialen Rollenzuschreibungen beeinflusst wird – mit weitreichenden Folgen für individuelle Lebensqualität und gesellschaftliche Gerechtigkeit.

Skandal um illegale Mineralwasser-Behandlung: Französischer Senatsbericht wirft Nestlé Vertuschung vor

Ein Bericht des französischen Senats wirft dem Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé schwere Vorwürfe im Zusammenhang mit der illegalen Behandlung von natürlichem Mineralwasser vor. Zudem kritisiert das Gremium die Rolle des Staates, der angeblich versäumt habe, klare Konsequenzen zu ziehen und stattdessen eine „Vertuschung“ ermöglicht habe.

Der Untersuchungsausschuss, der im November 2024 nach jahrelangen Enthüllungen verschiedener Medien eingesetzt wurde, deckte auf, dass Nestlé an mehreren Standorten – darunter Perrier, Hépar und Contrex – bis Ende 2020 verbotene Verfahren zur Aufbereitung des Wassers einsetzte. Erst Mitte 2021 informierte das Unternehmen offiziell die Regierung über diese Praktiken. Anstatt Sanktionen auszusprechen, genehmigten die Behörden jedoch 18 Monate später einen Ersatz durch eine umstrittene Mikrofiltration, obwohl Experten befürchten, dass dadurch die natürlichen Eigenschaften des Wassers verändert werden – ein klarer Verstoß gegen EU-Recht.

Laut dem Bericht blieben die staatlichen Reaktionen auf den Skandal unzureichend. Es sei zu keinerlei juristischen Konsequenzen gegen Nestlé gekommen, obwohl Konsumentinnen und Konsumenten arglistig getäuscht worden seien. Die Kommission kritisierte zudem das enge Machtverhältnis zwischen Staat und Industrie: So soll Nestlé die Genehmigung der Mikrofiltration als Bedingung für das Ende der illegalen Praktiken gestellt haben – und der Staat habe schließlich auf höchster Ebene zugestimmt.

Auch der Elysée-Palast war offenbar früh in den Fall eingebunden: Bereits seit 2022 sei die Staatsführung über die unzulässigen Methoden informiert gewesen. Alexis Kohler, Generalsekretär des Präsidenten, traf laut Bericht persönlich Vertreter des Unternehmens. Präsident Emmanuel Macron selbst wies im Februar jegliche Kenntnis von sich.

Nestlé durfte das Wasser weiterhin unter der profitablen Bezeichnung „Natürliches Mineralwasser“ verkaufen – ohne flächendeckende Kontrollen an allen Produktionsstätten. Der Bericht fordert nun bessere Überwachungsmechanismen, strengere Qualitätskontrollen sowie eine transparente Kennzeichnungspflicht.

Aktuell steht besonders die Marke Perrier unter Druck: Die Hydrogeologen sprachen bereits ein negatives Gutachten aus, und die zuständige Präfektur forderte Nestlé auf, die Mikrofiltration binnen zwei Monaten einzustellen. Andernfalls droht, dass die Quelle nicht mehr als natürlicher Ursprung für Mineralwasser anerkannt wird.

Insgesamt zeigt der Bericht massive strukturelle Defizite im Umgang mit dem sensiblen Ressource Wasser auf. Von insgesamt 28 Empfehlungen hob die Kommission die Notwendigkeit einer lückenlosen Kontrolle der Wasserentnahmen und eine umfassende Überwachung der Grundwasservorkommen hervor.

Im März hatte sich Nestlé-CEO Laurent Freixe vor dem Senat entschuldigt und sein „tiefstes Bedauern“ ausgedrückt. Doch die Zweifel an der Transparenz und Nachhaltigkeit des Konzerns bleiben groß. Laut aktuellen Berichten erwägt Nestlé sogar den Verkauf seiner Wassersparte – ein Schritt, der sowohl als Zeichen der Kurskorrektur als auch als Reaktion auf den anhaltenden öffentlichen Druck gedeutet wird.

Stadler Rail erhält Grossauftrag aus Schweden: 7 Flirt-Züge für A-Train AB

Der Schweizer Zugbauer Stadler Rail hat einen bedeutenden Auftrag aus Schweden gesichert. Wie das Unternehmen am Montag bekanntgab, wird es für die Bahngesellschaft A-Train AB sieben Flirt-Züge produzieren – mit der Option auf ein weiteres Fahrzeug. Neben der Lieferung der Züge beinhaltet der Vertrag auch einen Wartungsvertrag über 15 Jahre. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund 350 Millionen Schweizer Franken.

Die Produktion der Flirt-Triebwagen soll laut Stadler ab Ende 2026 im Werk im St. Galler Rheintal erfolgen. Die Auslieferung ist für die Zeit ab Ende 2029 geplant. Die neuen Züge sollen dann zwischen dem Stockholmer Hauptbahnhof und dem Flughafen Arlanda zum Einsatz kommen und dort die Sitzplatzkapazität um mehr als 50 Prozent steigern.

Mit diesem Auftrag unterstreicht Stadler erneut seine Position als international gefragter Anbieter von Schienenfahrzeugen und festigt seine Präsenz im skandinavischen Markt.

Klaus Schwab verlässt das WEF – Blackrock rückt näher

Der langjährige Gründer und Kopf des World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, ist nach jahrzehntelanger Führung unsanft aus der Organisation verabschiedet worden. Der US-Vermögensverwalter Blackrock, einer der einflussreichsten Finanzkonzerne der Welt, übernimmt zunehmend die Kontrolle im Hintergrund.

Die Absetzung Schwabs wurde von einer Serie negativer Berichte eingeleitet: Zuerst sorgten Vorwürfe über ein toxisches Arbeitsklima am WEF für Aufsehen, publiziert unter anderem in der «Wall Street Journal». Als daraufhin keine Konsequenzen auf der Führungsebene folgten, häuften sich Anschuldigungen zu finanziellen Unregelmäßigkeiten. Ein Whistleblower warf Schwab und seiner Ehefrau vor, Luxusreisen über die Stiftung abzurechnen und eine vom WEF erworbene Genfer Immobilie privat zu nutzen – Vorwürfe, die Schwab vehement bestreitet.

Hinter den Kulissen tobte indes die Nachfolgedebatte: Wer soll das globale Netzwerk weiterführen, das Schwab seit den 1970er-Jahren erfolgreich aufbaute? Mit Christine Lagarde stand zwar eine mögliche Kandidatin bereit, doch innerhalb der Führungsriege gab es offenbar Widerstände gegen die EZB-Chefin.

Nun hat Blackrock die Gunst der Stunde genutzt. Neben Larry Fink, dem mächtigen CEO und Chairman von Blackrock, der bereits im Stiftungsrat des WEF sitzt, rückte nun auch ehemalige Schweizer Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand in das Gremium nach. Sein Engagement in Politik und Wirtschaft sei ausschlaggebend, hieß es offiziell – verschwiegen wurden jedoch die Affären seiner Zeit bei der SNB, als er wegen fragwürdiger Geschäfte seiner damaligen Ehefrau zurücktreten musste.

Auch seine Amtszeit als Präsident der Zürcher Kunstgesellschaft war geprägt von Skandal – unter seiner Leitung verschwanden zwei wertvolle Gemälde aus dem Kunsthaus Zürich, um später mysteriös wieder aufzutauchen.

Für Klaus Schwab markiert dieser Machtwechsel das Ende einer Ära. Der 87-Jährige sieht sich mit angeschlagenem Ruf zurückgedrängt, während Blackrock und andere Wall-Street-Interessen zunehmend Einfluss im WEF gewinnen. Die Liste der Stiftungsratsmitglieder liest sich mittlerweile wie ein Who’s Who der internationalen Konzernelite – neben Al Gore, André Hoffmann, Thomas Buberl und Peter Brabeck steht nun auch Hildebrand fest an der Seite von Larry Fink.

Mit diesem personellen Umbau wird nicht nur die Zukunft des WEF neu definiert – sondern auch der Machtwechsel zwischen europäischen Idealisten und den Interessen der globalen Finanzwelt sichtbar.

Die Schweiz besitzt eine reiche Sagenlandschaft mit zahlreichen bekannten Sagengestalten und mythischen Figuren.

Heute: Teil 4

Der Stier von Uri

Schweizer Mythen und Legenden: Der Stier von Uri – Symbol urtümlicher Kraft und Freiheitswillen

Unter den zahlreichen Figuren der Schweizer Sagenwelt nimmt der Stier von Uri eine besondere Stellung ein. Kaum ein anderes Symbol ist so tief in der kulturellen Identität der Zentralschweiz verwurzelt wie dieses Tier, das nicht nur als kraftvolles Nutztier verstanden wurde, sondern als mythologischer Träger eines kollektiven Selbstbildes: stark, unerschütterlich, freiheitsliebend. Der Stier von Uri begegnet uns in verschiedenen Sagen, Legenden und volkstümlichen Darstellungen – stets als Ausdruck ungebrochener Naturkraft und des Willens zur Eigenständigkeit.

Ursprung des Symbols

Die ältesten Hinweise auf den Stier als heraldisches und symbolisches Element in Uri reichen ins Hochmittelalter zurück. Bereits im Landeswappen des Kantons Uri, einem der drei Urkantone der Eidgenossenschaft, prangt der markante schwarze Stierkopf auf gelbem Grund. Dieses Wappenmotiv lässt sich nicht einfach auf eine historische Begebenheit zurückführen – vielmehr spiegelt es eine tiefere Bedeutung wider: Der Stier steht für die Wehrhaftigkeit und das Selbstbewusstsein der Urner Bevölkerung, die ihre Rechte gegen äußere Mächte verteidigte – sei es das habsburgische Herrschaftsgebilde oder die rigiden Ansprüche fremder Landesherren.

Die Sagen vom Stier

Mehrere volkstümliche Überlieferungen erzählen von einem mächtigen, beinahe übernatürlichen Stier, der mit roher Gewalt, aber auch mit einer fast menschlichen Entschlossenheit die Freiheit seines Tals verteidigt. In einer Version dieser Sage heißt es, dass fremde Heere versuchten, Uri zu unterwerfen. Als die Urner sich bereits in die Defensive gedrängt sahen, tauchte aus den Alpen ein schwarzer Stier auf – größer als jedes gewöhnliche Tier, mit glühenden Augen und dampfenden Nüstern. Der Stier stürmte auf das Heer los, schleuderte mit seinen Hörnern ganze Rüstungen in die Luft und trieb die Feinde in die Flucht.

In einer anderen Version der Sage wird der Stier als Wächter eines heiligen Ortes beschrieben, der niemanden hindurchlässt, der nicht mit reinem Herzen kommt. Diejenigen, die gierig oder gewalttätig sind, werden von ihm ohne Gnade vertrieben. Hier wird der Stier nicht nur als Beschützer, sondern als moralisches Wesen gezeigt – als eine Art mythischer Richter.

Der Urner Stier und der Bau des Gotthardtunnels

Eine besonders eindrückliche Erzählung verknüpft den Stier von Uri mit dem Bau der Teufelsbrücke und des Gotthardtunnels. Der Legende nach wurde ein riesiger Stier den Bauarbeitern zur Last, als sie die Brücke über die wilde Reuss errichten wollten. Der Stier warf Steine in den Fluss, brüllte in den Bergen widerhallend und brachte das Projekt immer wieder zum Scheitern. Schließlich, so heißt es, sei es nur durch eine List gelungen, den Stier zu bändigen – eine Parallele zu anderen Sagen, in denen übernatürliche Kräfte durch menschliche Klugheit gezähmt werden. Der Stier aber blieb, wenn auch gebändigt, als Symbol für die unbezwingbare Natur der Urner Landschaft bestehen.

Symbolische Bedeutung

Der Stier von Uri ist weit mehr als ein bäuerliches Arbeitstier. Er steht in diesen Legenden für eine rohe, ungebrochene Kraft – eine Kraft, die ebenso zerstörerisch wie schützend sein kann. Im Kontext der Schweizer Mythen verkörpert der Stier den Willen zur Unabhängigkeit, zur Selbstverteidigung und zur Verteidigung des Eigenen gegen äußere Einflüsse. Seine Wildheit steht im Dienst einer höheren Ordnung – jener der Freiheit und der Unversehrtheit der Heimat.

Die Parallelen zur politischen Geschichte sind offensichtlich: Uri war einer der Gründungskantone der Alten Eidgenossenschaft, ein Tal, das sich früh gegen fremde Machthaber stellte. Die Identifikation mit dem Stier ist kein Zufall – sie verweist auf einen spezifischen Freiheitsbegriff, der auf natürlicher Kraft, Unerschrockenheit und Bodenständigkeit beruht.

Der Stier in der heutigen Symbolik

Bis heute ist der Stierkopf auf Flaggen, Gemeindewappen und öffentlichen Gebäuden präsent. Auch im Alpaufzug, dem jährlichen feierlichen Viehtrieb in den Bergsommer, spielt der Leittier-Stier eine zentrale Rolle. Er wird geschmückt, mit Glocken behängt und stolz durch das Dorf geführt – als lebendiges Erbe einer mythischen Vergangenheit. In einer Zeit, in der vieles technisiert und abstrakt erscheint, erinnert der Stier an eine tiefere Verbindung zur Erde, zur Natur und zur eigenen Geschichte.

Fazit

Der Stier von Uri ist nicht bloß ein Motiv aus einer fernen Vergangenheit. Er ist ein lebendiger Mythos, ein kulturelles Gedächtnisbild, das bis in die Gegenwart wirkt. Seine Gestalt verkörpert das Spannungsfeld zwischen Naturgewalt und moralischer Ordnung, zwischen ungebändigter Kraft und gelenkter Verteidigung. In einer Welt, in der Selbstbehauptung oft in globalen Machtspielen untergeht, bietet der Stier von Uri ein Gegenbild: das einer Gemeinschaft, die sich mit Stolz, Widerstandskraft und einem tiefen Gefühl für das Eigene behauptet. Ein Symbol, das bleibt – urtümlich, unnachgiebig, urtypisch schweizerisch.