Tagesrückblick Schweizer Finanzmarkt – Mittwoch, 21. Mai 2025

1. Gesamtmarktentwicklung Schweiz

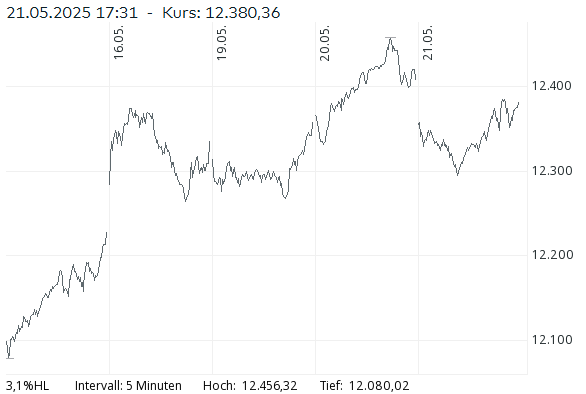

Am heutigen Mittwoch gaben die wichtigsten Schweizer Aktienindizes nach einer mehrtägigen Gewinnserie moderat nach. Der Swiss Market Index (SMI) verlor -0,22 % und schloss bei 12’380,36 Punkten. Der breiter gefasste Swiss Performance Index (SPI) sank um -0,27 % auf 16’990,39 Punkte, und der SLI – in dem die Gewichtung der Blue Chips begrenzt ist – fiel deutlichere -0,41 % auf 2020,86 Zähler.

SMI-Intraday

Die Marktentwicklung in der Schweiz am Montag lässt sich anhand der chronologischen Ereignisse am Börsentag wie folgt detailliert zusammenfassen:

Früher Morgen (ab 05:00 Uhr):

Die asiatischen Märkte zeigen sich stabil, mit verhaltenem Handel angesichts geopolitischer Risiken und höherer Anleiherenditen. Die IG Bank prognostiziert einen schwächeren Start für den SMI. Der US-Dollar schwächelt im asiatischen Devisenhandel weiter gegenüber Franken, Yen und Yuan.

Vorbörslich (ab 07:30 Uhr):

Neue Analysteneinschätzungen geben Impulse für einzelne Titel: Swiss Life erhält ein „Outperform“-Rating von Oddo, Logitech profitiert von einer angekündigten Dividendenerhöhung. Julius Bär steht mit einer Gewinnwarnung wegen einer Wertberichtigung von CHF 130 Mio. unter Druck.

Markteröffnung (09:00 Uhr):

Der SMI startet 0,4 % tiefer bei 12’354 Punkten. Swiss Life kann zulegen, Geberit und Julius Bär führen die Verliererliste an. Die US-Vorgaben waren schwach, unter anderem wegen Zinssorgen und dem US-Kreditrating.

Vormittag (bis ca. 12:00 Uhr):

Der Leitindex verliert weiter an Boden. Gegen 11:35 Uhr liegt der SMI bei 12’330,40 Punkten (-0,63 %). Julius Bär stürzt wegen der angekündigten Wertberichtigung bis zu 4,6 % ab. Auch Bauzulieferer wie Sika und Geberit geraten durch negative Studien unter Druck. Die defensive Swiss Life trotzt dem Trend mit Kursgewinnen. Im breiten Markt stechen Idorsia (+6,1 %) und Ypsomed (+3,1 %) positiv hervor. SoftwareOne hingegen wird nach durchwachsenen Zahlen abgestraft.

Mittag (12:00 Uhr):

Am Devisenmarkt gibt der Dollar weiter nach. Der Euro steigt gegenüber dem Dollar und dem Franken. Der Franken profitiert als sicherer Hafen. Diskussionen über mögliche Negativzinsen in der Schweiz nehmen zu.

Nachmittag (ab 13:00 Uhr):

Internationale Unsicherheiten beeinflussen zunehmend die Marktstimmung: Der Ölpreis steigt wegen geopolitischer Spannungen im Nahen Osten. Der DAX korrigiert nach seinem Sprung über 24’000 Punkte. In den USA belasten steigende Staatsverschuldung, anstehende Steuersenkungen und politische Unsicherheit die Börsenprognosen.

Später Nachmittag (ab 15:00 Uhr):

US-Börsen starten mit Verlusten in den Handel: Der Dow Jones fällt um 0,8 %, Nasdaq und S&P 500 ebenfalls im Minus. Schwache Unternehmenszahlen (z. B. bei VF Corporation) und negative Analystenkommentare (z. B. bei UnitedHealth) wirken belastend. Ein massiver Einbruch bei Wolfspeed (−70 %) aufgrund drohender Insolvenz schockiert den Markt zusätzlich.

Abend (ab 17:00 Uhr):

Die Ölreserven in den USA steigen überraschend, was auf eine mögliche Schwäche der Nachfrage hindeuten könnte. Der Dollar verliert weiter zum Franken – der USD/CHF-Kurs fällt auf 0,8244.

Börsenschluss (17:35 Uhr):

Der SMI schliesst 0,2 % tiefer bei 12’380 Punkten. Gewinner des Tages ist Swiss Life mit +1,6 %, gefolgt von Logitech und Nestlé. Am stärksten verliert Sika (−1,7 %). Auf dem breiten Markt überzeugt Ypsomed mit einem Plus von 5,5 %.

Fazit:

Der Handelstag war geprägt von Unsicherheit: geopolitische Spannungen, eine belastete US-Wirtschaftspolitik und ein schwächerer Dollar dominierten das Bild. Die Schweizer Börse reagierte entsprechend nervös. Trotz punktueller Erholungen einzelner Titel wie Swiss Life oder Idorsia überwogen negative Impulse – insbesondere aus dem Finanz- und Industriesektor. Die SMI-Schwergewichte boten teilweise Stabilität, konnten den Tagesverlust aber nicht verhindern.

Die Rückgänge resultieren u. a. aus Unsicherheiten über die Auswirkungen der US-Fiskalpolitik und zunehmender geopolitischer Spannungen. Auch der aufgefrischte Handelskonflikt zwischen der EU und externen Partnern sowie Anzeichen für strengere Bankenregulierungen in der Schweiz belasteten das Sentiment.

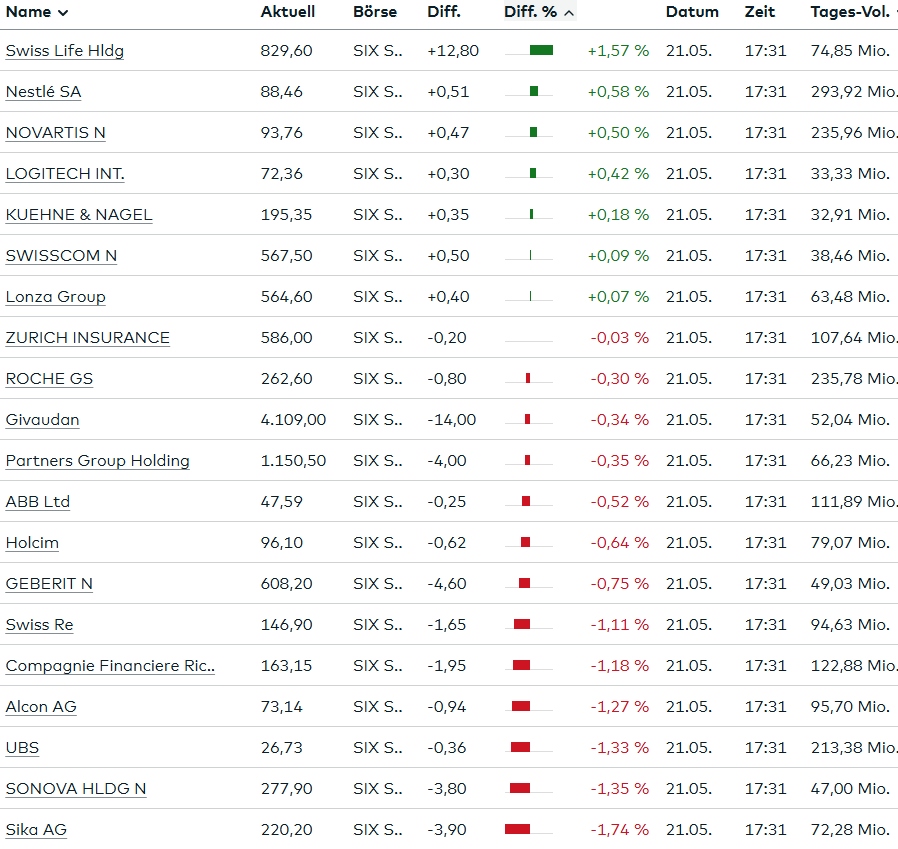

2. Entwicklung ausgewählter Schweizer Unternehmen (SMI / SLI / breiter Markt)

Starke Verlierer:

- Julius Bär (-4,9 % auf 54,56 CHF): Deutlicher Einbruch nach Veröffentlichung eines weiteren Grossabschreibers in Höhe von 130 Mio. CHF im Kreditportfolio. Die Bank rechnet mit einem Gewinnrückgang im ersten Halbjahr und tauscht ihren Chief Risk Officer aus.

- Sika (-1,7 % auf 220,20 CHF): Belastet von einer negativen Branchenstudie von JPMorgan („Underweight“).

- UBS (-1,33 % auf 26,73 CHF): Setzt den Abwärtstrend fort, nachdem Berichte über strengere Regulierungsvorhaben der Schweizer Regierung bekannt wurden. Potenzielle Kapitalanforderungen bis zu 25 Mrd. USD bis 2033/34.

- Geberit (-0,75 %): Ebenfalls von JPMorgan herabgestuft.

- Swatch (-0,9 %): Aktionär Steven Wood mit seinem Reformvorschlag an der GV gescheitert. Weitere Aktienkäufe durch das Management im Umfang von rund 29 Mio. CHF.

- SoftwareOne (-1,4 % auf 7,23 CHF): Nach durchzogenen Q1-Zahlen, obwohl am Vortag stark gestiegen.

- EFG International (-0,7 % auf 13,68 CHF): Trotz Rekordgewinn unter Druck.

Starke Gewinner:

- Swiss Life (+1,6 % auf 829,60 CHF): Positiv rezipierte Quartalszahlen und Kurszielerhöhungen durch Analysten (z. B. Berenberg: starker Nettoneugeldzufluss).

- Nestlé (+0,6 % auf 88,46 CHF): Trotz Skandalen bekräftigt der CEO den Fokus auf das Premium-Wassergeschäft; Marktanteilsgewinne in den USA.

- Novartis (+0,5 % auf 93,76 CHF): Leichte Zugewinne trotz allgemeinen Marktrückgangs.

- Lindt & Sprüngli (+1,0 %): Nach positiven Analystenkommentaren.

- Logitech (+0,4 %): Ankündigung einer Dividendenerhöhung unterstützte die Aktie.

- Ypsomed (+5,5 % auf 374,50 CHF): Jahreszahlen über den Erwartungen, Fokusverlagerung weg vom Diabetesgeschäft überzeugte Investoren.

- Idorsia (+5,8 %): Nach erfolgreicher Kapitalaufnahme von 150 Mio. CHF zeigt sich das Biotech-Unternehmen optimistisch hinsichtlich Quviviq-Verkäufen.

3. Internationale Märkte & Währungen

- EURO STOXX 50: -0,01 % auf 5’454,17 – kaum verändert.

- DAX: +0,34 % auf 24’117,69 – Stabilisierung nach jüngsten Verlusten.

- EUR/CHF: +0,11 % auf 0,9357 – zeigt relative Stärke des Euro trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten.

- USD/CHF: -0,36 % auf 0,8254 – der Dollar gerät unter Druck infolge steigender US-Verschuldung und der Aberkennung der „AAA“-Bewertung durch Moody’s.

4. Zinsen und Rohstoffe

- Bundesanleihe CH (10J): +22,63 % auf 0,4010 – ein deutlicher Anstieg der Renditen; Anleger reagieren auf globale Unsicherheiten und zunehmende Inflationsrisiken.

- Öl (Brent): -0,72 % auf 65,14 USD – geopolitische Unsicherheiten (Iran/Israel) konnten kurzfristig keine Preisstützung bieten.

- Gold: +0,69 % auf 3’312,72 USD – profitiert von Risikoaversion und Inflationserwartungen.

- Bitcoin: +3,39 % auf 108’955 CHF – setzt seine Aufwärtsbewegung fort, möglicherweise als Reaktion auf makroökonomische Instabilität und Kapitalflucht in „digitale Alternativen“.

5. Gesamtfazit & Ausblick

Der Schweizer Finanzmarkt zeigte sich am 21. Mai 2025 defensiv – geprägt von Gewinnmitnahmen, geopolitischen Risiken und zunehmender Unsicherheit in der Finanz- und Handelspolitik. Insbesondere der Bankensektor steht unter Druck. Während defensive Schwergewichte wie Nestlé und Novartis leichte Zugewinne verzeichneten, litten zyklische Titel und Finanzwerte unter erhöhtem Risikoappetit der Anleger.

Ausblick: Die Märkte bleiben volatil. Entscheidend wird sein, wie sich regulatorische Entwicklungen in der Schweiz (Stichwort: Bankenregulierung), geopolitische Konflikte sowie die weitere Inflations- und Zinspolitik in den USA und Europa entwickeln. Unternehmensseitig steht der Investorentag von Julius Bär Anfang Juni im Fokus, ebenso die Fortschritte bei Produkten von Idorsia und Ypsomed.

Die Marktaktivität der SIX Swiss Exchange vom 21. Mai 2025, gibt einen detaillierten Einblick in den Aktienhandel des Tages. Dabei fällt insbesondere das Zusammenspiel zwischen der Anzahl gehandelter Aktien, dem Handelsvolumen in Schweizer Franken sowie der Verteilung von Gewinnern, Verlierern und unveränderten Titeln ins Auge.

1. Kotierungsinformationen

- Kotierte Aktien: Es sind 263 Aktien an der SIX kotiert.

- Nicht kotierte, aber zum Handel zugelassene Aktien: Keine.

Die Börse verzeichnet damit ausschliesslich Handel mit kotierten Titeln, was für die Transparenz und Regulierung des Handels spricht. Das deutet auf ein stark reguliertes und formal strukturiertes Börsenumfeld hin.

- Abschlüsse: 171’410

- Umsatz: 2’954,802 Mio. CHF

Diese Kennzahlen spiegeln ein hohes Maß an Handelsaktivität wider. Ein Umsatz von knapp 3 Mrd. CHF zeigt, dass der Schweizer Aktienmarkt am heutigen Tag liquide war.

2. Handelsinformationen im Detail

| Kategorie | Anzahl | Abschlüsse | Umsatz (MCHF) |

|---|---|---|---|

| Gehandelt | 217 | 171’410 | 2’954,802 |

| Gewinner | 89 | 63’590 | 1’135,768 |

| Verlierer | 115 | 105’926 | 1’804,681 |

| Unverändert | 13 | 1’894 | 14,353 |

| Nicht gehandelt | 46 | – | – |

Interpretation:

a) Hohes Handelsvolumen mit leichtem Übergewicht bei den Verlierern

Die 115 Verlierer übersteigen zahlenmässig die 89 Gewinner deutlich, sowohl in Anzahl als auch im Handelsvolumen (1’804,681 Mio. CHF gegenüber 1’135,768 Mio. CHF). Dies deutet auf eine insgesamt eher negative Marktstimmung hin – es wurde mehr Kapital in verlierende Titel bewegt.

b) Liquide Marktsegmente konzentrieren sich auf Gewinner und Verlierer

Mit nur 13 Aktien, die sich im Kurs nicht verändert haben (und lediglich 1’894 Abschlüsse bzw. 14,353 Mio. CHF Umsatz), zeigt sich: Der Markt ist in Bewegung. Nur ein sehr kleiner Teil der Titel blieb stabil.

c) 46 Titel ohne Handel

Rund 17,5 % der kotierten Titel wurden überhaupt nicht gehandelt. Das kann auf eine geringe Marktkapitalisierung oder fehlende Relevanz hindeuten – etwa bei Nebenwerten oder wenig liquiden Beteiligungsgesellschaften.

Kritische Bewertung

- Die Dominanz der Verlierer im Umsatz (über 60 % des Handelsvolumens) könnte auf eine breit angelegte Konsolidierung oder Gewinnmitnahmen nach vorangegangenen Kurssteigerungen hindeuten.

- Der hohe Umsatz insgesamt spricht jedoch gegen eine systemische Krise oder Marktpanik. Vielmehr lässt sich eine aktive, aber selektive Marktstimmung erkennen.

- Die geringe Anzahl nicht gehandelter Titel relativiert sich, wenn man bedenkt, dass der Markt stark von Blue Chips dominiert wird, während kleinere Titel typischerweise weniger oft gehandelt werden.

Fazit

Die SIX Swiss Exchange zeigte sich am 21. Mai 2025 als liquider, hochaktiver Markt mit leicht negativer Tendenz. Der Handel war von einer stärkeren Bewegung bei verlierenden Titeln geprägt, was auf Gewinnmitnahmen, wirtschaftspolitische Unsicherheiten oder Branchenrotationen hindeuten könnte. Trotz dieser leichten Negativtendenz ist die hohe Marktliquidität ein positives Signal für Investoren, die auf funktionierende Preisfindung und Markttransparenz angewiesen sind.

| Index | Gainer | Loser | Unchanged | TRIN-Wert |

| Swiss Blue Chip | 10 | 19 | 1 | 1 |

| Swiss Mid-Small-Caps | 77 | 96 | 23 | 1 |

Die Tabelle zeigt eine ausgeglichene TRIN-Bewertung von jeweils 1,0 für beide Segmente – Swiss Blue Chip sowie Swiss Mid-Small-Caps. Dies bedeutet:

- TRIN = 1,0 deutet auf ein Gleichgewicht zwischen der Anzahl der fallenden und steigenden Aktien und dem jeweiligen Handelsvolumen hin. Es herrscht also weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Marktlage.

- Die Anzahl der Verlierer überwiegt leicht in beiden Segmenten, insbesondere bei den Mid-Small-Caps. Allerdings kompensiert das Handelsvolumen der Gewinner diese Diskrepanz, was zum neutralen TRIN führt.

- Die relativ hohe Anzahl unveränderter Titel bei den Mid-Small-Caps (23) deutet auf ein weniger dynamisches Marktverhalten in diesem Segment im Vergleich zu den Blue Chips hin.

Interpretation: Trotz leicht negativer Tendenz bei der Anzahl der Verlierer spricht der TRIN-Wert dafür, dass kein akuter Verkaufsdruck besteht. Der Markt befindet sich in einer abwartenden Haltung – möglicherweise im Vorfeld relevanter Makro- oder Unternehmensnachrichten.

✶✷❈✷✶

Home Bias bei Schweizer Anlegern: Chancen und Herausforderungen einer globalen Diversifikation

Seit 2015 hat der US-amerikanische S&P 500 im Vergleich zum Schweizer Swiss Performance Index (SPI) deutlich höhere Renditen erzielt, was auf verpasste Gewinnchancen durch die starke Fokussierung Schweizer Anleger auf heimische Märkte hindeutet. Ein sogenannter Home Bias zeigt sich besonders in der starken Gewichtung von Pharma-, Lebensmittel- und Finanzwerten, während Technologieaktien oft vernachlässigt werden. Gleichzeitig weisen Studien darauf hin, dass professionelle Anleger, insbesondere Schweizer Pensionskassen, weiterhin Schweizer Aktien übergewichten.

Dieses Verhalten lässt sich mit mehreren Faktoren erklären: Die Vertrautheit mit einheimischen Unternehmen, eine hohe regulatorische Sicherheit sowie das Vermeiden von Währungsrisiken spielen hier eine Rolle. Zudem partizipieren viele Schweizer Investoren indirekt an internationalen Märkten, da führende Schweizer Unternehmen global tätig sind.

Im ETF-Bereich zeigt sich jedoch eine zunehmende Offenheit für globale Investments, wobei viele Anleger auf Franken-gesicherte ETFs zurückgreifen, um Währungsschwankungen zu reduzieren. Als empfehlenswerte Strategie gilt daher eine ausgewogene Mischung aus globaler Diversifikation und einer gewissen Übergewichtung von Schweizer Aktien. Obwohl der Home Bias aus Renditesicht problematisch sein kann, bietet er gleichzeitig nachvollziehbare Vorteile, sodass eine kluge Kombination aus heimischen und internationalen Anlagen den optimalen Weg darstellt.

Konjunkturumfrage im April: Leichte Entspannung, aber kein Aufschwung in Sicht

Im April berichteten 37,3 % der Unternehmen von fehlenden Aufträgen, nach 40,2 % im Januar. Damit setzt sich die seit Jahresbeginn erkennbare Erleichterung fort, doch die Lage bleibt angespannt. Im langfristigen Vergleich liegt der Anteil der betroffenen Firmen weiterhin auf einem hohen Niveau. Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo-Umfragen, mahnt: „Trotz der leichten Verbesserung ist dies noch keine nachhaltige Erholung. Die Nachfrage bleibt vielerorts verhalten, und die aktuell hohe Unsicherheit könnte die Entwicklung rasch wieder umkehren.“

Die Industrie verzeichnet eine deutliche Entspannung: Der Anteil der Unternehmen mit Auftragsproblemen sank von 44,8 % auf 36,8 %. Besonders im Automobilbau und in der chemischen Industrie verbesserte sich die Situation leicht. Im Maschinenbau jedoch bleibt der Wert mit rund 43 % weiterhin hoch. In der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie stieg der Anteil der von Auftragsmangel Betroffenen zwar leicht, bleibt aber mit 19 % beziehungsweise 25 % relativ niedrig.

Im Groß- und Einzelhandel bleibt der Auftragsmangel verbreitet. Gut 61 % der Großhändler und rund die Hälfte der Einzelhändler klagen über fehlende Nachfrage – ein Zeichen der anhaltenden Kaufzurückhaltung der Verbraucher.

Im Dienstleistungsbereich verschärfte sich die Situation leicht: Der Anteil der betroffenen Unternehmen stieg von 31,2 % auf 32,2 %. Am stärksten belastet bleiben Leiharbeitsfirmen mit einer Quote von 73,4 %, was eng mit der schwachen Arbeitsmarktlage zusammenhängt. Auch die Hotellerie (60 %) und IT-Dienstleister (47,8 %) bewerten ihre Auftragslage als unbefriedigend.

Insgesamt zeigt sich also eine vorsichtige Entspannung – eine echte Belebung der Konjunktur ist jedoch noch nicht in Sicht.

Volksabstimmungen vom 28. September: E-ID-Gesetz und Zweitwohnungssteuer im Fokus

Am 28. September 2025 entscheidet das Schweizer Stimmvolk über zwei wichtige Vorlagen: das Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis (E-ID) sowie die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften. Diese Termine hat der Bundesrat in seiner Sitzung am Mittwoch bekanntgegeben.

Mit der E-ID möchte der Bund den Bürgerinnen und Bürgern einen sicheren digitalen Identitätsnachweis ermöglichen, der unter anderem für Online-Einkäufe oder Behördenkontakt genutzt werden kann. Das Gesetz war Ende 2024 von den eidgenössischen Räten verabschiedet worden, stieß jedoch auf breiten Widerstand. Gegen die Vorlage wurde das Referendum ergriffen – unter anderem von den Organisationen „Freunde der Verfassung“, „Mass-Voll“ und der Piratenpartei.

Die zweite Volksabstimmung betrifft den Bundesbeschluss zur Einführung einer kantonalen Liegenschaftssteuer auf Zweitwohnungen. Ziel ist es, den Kantonen Mittel an die Hand zu geben, um die durch die Abschaffung des Eigenmietwerts entstehenden Steuerausfälle auszugleichen. Da es sich um eine Änderung der Verfassung handelt, ist die Vorlage ebenfalls dem obligatorischen Referendum unterstellt. Die Abschaffung des Eigenmietwerts war Ende 2024 von den eidgenössischen Räten beschlossen worden.

Historische Mehrsprachigkeit: Erstmals rätoromanische Stimmzettel

Ein Novum bei dieser Abstimmung ist die erstmalige Verwendung von Stimmzetteln mit rätoromanischer Übersetzung der Abstimmungsfragen. Auf Antrag der Regierung des Kantons Graubünden stellt der Bund künftig dreisprachige Stimmzettel in den Sprachen Deutsch, Rätoromanisch und Italienisch bereit – eine Praxis, die im Kanton Graubünden bereits bei kantonalen Abstimmungen üblich ist. Damit wird der sprachlichen Vielfalt der Schweiz erstmals auch auf Ebene der eidgenössischen Volksabstimmungen Rechnung getragen.

Refinanzierungskrise in der Schweiz: Alixpartners warnt vor wachsendem Druck auf Unternehmen

Die Unternehmensberatung Alixpartners hat in einer aktuellen Studie vor einer drohenden Refinanzierungskrise in der Schweiz gewarnt. Schuld seien hohe Verschuldungsquoten, sinkende Profitabilität und anhaltend unsichere Marktbedingungen. Demnach müssen Schweizer Unternehmen bis 2029 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 142 Milliarden Euro neu finanzieren – knapp ein Viertel der im deutschsprachigen Raum fälligen Unternehmensschulden, die insgesamt über 600 Milliarden Euro betragen.

Besonders kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die keinen direkten Zugang zum Kapitalmarkt haben, stehen laut Studie vor grossen Herausforderungen. Rund 70 Prozent der betroffenen Firmen verfügten nicht über ein Kreditrating, was den Zugang zu alternativen Finanzierungsquellen erschwere. Zudem verschärften neue US-Zölle die Lage, insbesondere für exportorientierte Branchen wie die Schweizer Automobil-, Stahl- und Aluminiumindustrie.

Als Reaktion auf die zunehmenden Schwierigkeiten bei der Kreditbeschaffung gewinnt Private Debt – also Fremdkapital über spezialisierte Kreditfonds – immer mehr an Bedeutung. In der Schweiz und im übrigen Europa hat sich das Volumen solcher Finanzierungen seit 2020 mehr als verdoppelt, von 36 auf 78 Milliarden Euro.

Die finanzielle Belastung zeigt bereits Wirkung: Die Zahl der Unternehmenskonkurse stieg 2024 deutlich an. Mit 6047 registrierten Insolvenzen wurde ein Anstieg um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Hauptgründe sind laut Alixpartners hohe Fremdfinanzierungsquoten, steigende Vorleistungspreise, ein schwaches Konsumklima und eine starke Schweizer Franken-Währung, die Exporte zusätzlich verteuert.

Obwohl viele Schweizer Unternehmen operativ gut aufgestellt seien, wirkten steigende Finanzierungskosten, nachlaufende Preisschocks und die starke Währung wie ein schleichender Druck auf die Ertragskraft. Wer nicht rechtzeitig gegensteuere, riskiere seine strategische Handlungsfähigkeit zu verlieren, warnt Alixpartners. Die Zeit für proaktive Massnahmen sei dringend.

Bundesrat beschliesst Finanzhilfen für den regionalen Personenverkehr: 3,4 Milliarden Franken bis 2028

Der Bundesrat hat am 21. Mai 2025 eine Botschaft verabschiedet, mit der er den regionalen Personenverkehr (RPV) in der Schweiz in den Jahren 2026 bis 2028 mit insgesamt knapp 3,4 Milliarden Franken unterstützen will. Damit soll die finanzielle Grundlage für einen zuverlässigen und attraktiven öffentlichen Verkehr auf regionaler Ebene gesichert bleiben.

Im RPV sind täglich rund 2,5 Millionen Fahrgäste unterwegs – mit S-Bahnen, Bussen, Seilbahnen oder Schiffen innerhalb einer Region sowie in Agglomerationen und deren Umland. Die Ticket- und Abo-Einnahmen decken die Betriebskosten jedoch nur zu etwa 50 Prozent. Der Rest wird durch staatliche Beiträge des Bundes und der Kantone gedeckt. Allein im Jahr 2024 unterstützte der Bund 1563 RPV-Linien von 107 Transportunternehmen mit insgesamt 1,1 Milliarden Franken.

Die staatlichen Mittel fliessen nicht nur in den laufenden Betrieb, sondern auch in Investitionen wie moderne Züge, Elektrobusse, Instandhaltungsanlagen und verbesserte Fahrgastinformationssysteme. Ein kleiner Teil der Bundesgelder fliesst zudem in Innovationsprojekte im öffentlichen Verkehr.

Der beantragte Verpflichtungskredit von knapp 3,4 Milliarden Franken für die Jahre 2026 bis 2028 bedeutet eine Steigerung um rund 2,3 Prozent gegenüber dem zuletzt bewilligten Kredit aus dem Jahr 2021. Angesichts des in den letzten Jahren stark ausgebauten Angebots im RPV rechnet der Bundesrat mit einer allmählichen Verbesserung des Kostendeckungsgrades.

Gleichzeitig fordert der Bund die Transportunternehmen und Verkehrsbesteller auf, ihre Projekte nach Effizienz und Notwendigkeit zu prüfen und Kosten weiter zu optimieren. Zudem sollen zusätzliche Verkehrseinnahmen generiert werden, um die staatlichen Subventionen langfristig zu reduzieren.

Preisüberwacher verpflichtet Booking.com zur Kommissionsreduktion für Schweizer Hotels

Der Schweizer Preisüberwacher hat eine Verfügung erlassen, wonach die Hotelbuchungsplattform Booking.com ihre Kommissionssätze für Schweizer Hotels um rund ein Viertel senken muss. Die Analyse des Bundesamts für Wettbewerb (Comco) ergab, dass diese Gebühren missbräuchlich hoch sind und nicht auf einem funktionierenden Wettbewerb beruhen – ein Verstoss gegen das Preisüberwachungsgesetz (PüG).

Die Verfügung tritt drei Monate nach Rechtskraft in Kraft und gilt befristet für drei Jahre. Sie wurde notwendig, da trotz intensiver Verhandlungen keine einvernehmliche Lösung zwischen dem Preisüberwacher und Booking.com zustande kam.

Das mehrstufige Vorgehen des Preisüberwachers basiert auf detaillierten Abklärungen zur Marktstellung, Wettbewerbsverhältnissen und Preissetzungsmacht. Im Fall von Booking.com zeigte sich, dass die Plattform aufgrund ihrer marktbeherrschenden Stellung Einfluss auf die Konditionen für Schweizer Hotels ausübt, was zu unangemessenen Belastungen führt.

Mit der Reduktion der Kommissionssätze soll die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Hotelbranche gestärkt werden, die weltweit unter hohem Druck steht. Gleichzeitig soll dies indirekt auch den Kundinnen und Kunden zugutekommen, indem die finanzielle Belastung reduziert wird.

Booking.com kann innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde einlegen.

Die Schweiz besitzt eine reiche Sagenlandschaft mit zahlreichen bekannten Sagengestalten und mythischen Figuren.

Heute: Teil 6

Sennentuntschi

Sennentuntschi: Die alptraumhafte Gestalt der Alpen

Die Legende der Sennentuntschi gehört zu den düstersten und zugleich faszinierendsten Mythen des Alpenraums. Sie stammt ursprünglich aus der Schweizer Folklore, insbesondere aus den abgelegenen Regionen Graubündens, wo die archaischen Lebensbedingungen, die Abgeschiedenheit und die karge Hochgebirgslandschaft seit Jahrhunderten einen fruchtbaren Boden für Mythen, Geistergeschichten und Spukerzählungen bieten.

Der Ursprung des Begriffs „Sennentuntschi“ liegt im Wort „Senn“ – der Almhirte – und „Tuntschi“, einem mundartlichen Ausdruck für Puppe oder Strohpuppe. Der Legende nach handelt es sich bei der Sennentuntschi um eine aus Lumpen, Stoff und Stroh gefertigte, menschenähnliche Figur, die von drei einsamen Hirten in ihrer sexuellen Notlage auf einer abgelegenen Alp geschaffen wurde. Getrieben von Verzweiflung und Einsamkeit, bekleiden sie die Puppe mit Frauenkleidern und behandeln sie schließlich wie eine lebendige Frau. In einer finsteren Wendung der Erzählung wird die Puppe jedoch auf unheimliche Weise lebendig.

Von diesem Moment an nimmt die Geschichte einen albtraumhaften Verlauf. Die nun lebendige Sennentuntschi, wortkarg und seltsam in ihrem Verhalten, beginnt sich an ihren „Schöpfern“ zu rächen. Einer nach dem anderen kommt auf grausame Weise ums Leben – durch mysteriöse Unfälle, Verstümmelungen oder plötzliches Verschwinden. Die einst geschaffene Projektion männlicher Begierde wandelt sich zur todbringenden Manifestation schlechthin – eine dunkle Allegorie auf die Entmenschlichung und Instrumentalisierung weiblicher Körper.

Je nach Überlieferung variiert die Geschichte: In manchen Versionen ist die Sennentuntschi ein vom Teufel gesandtes Wesen, das die Hirten für ihre Sünden straft. In anderen Erzählungen entpuppt sie sich als traumatisiertes Mädchen, das aus einer gewalttätigen Situation geflohen ist und von den Sennen erneut Opfer von Gewalt wird, ehe sie sich grausam rächt. Diese moralisch ambivalente Lesart lässt Spielraum für eine feministische Deutung – die Sennentuntschi als Symbol der Rache an patriarchaler Gewalt.

Was der Mythos jedoch in all seinen Varianten gemeinsam hat, ist die Verbindung von Isolation, Sexualität, Schuld und übernatürlicher Vergeltung. Die karge Bergwelt wird zum Ort des Wahnsinns, an dem Natur, Aberglaube und das kollektive Unterbewusstsein der Menschen aufeinanderprallen. Die Figur der Sennentuntschi steht sinnbildlich für das, was verdrängt und tabuisiert wird: unterdrückte Begierden, Schuldgefühle und das menschliche Bedürfnis nach Nähe – in eine düstere, alptraumhafte Form gegossen.

Die Legende lebt bis heute fort – in literarischen Bearbeitungen, Theaterstücken und insbesondere in der gleichnamigen Verfilmung von 2010, die den Mythos neu interpretiert und als Kriminalgeschichte mit psychologischem Tiefgang erzählt. Dabei bleibt eines konstant: Die Sennentuntschi ist keine gewöhnliche Spukgestalt. Sie ist ein Spiegel menschlicher Abgründe – zum Leben erwachte Schuld, gestrandet in der Einsamkeit der Alpen.