Tagesrückblick – Schweizer Finanzmarkt am 23. April 2025

1. Makroökonomisches Umfeld und Marktstimmung

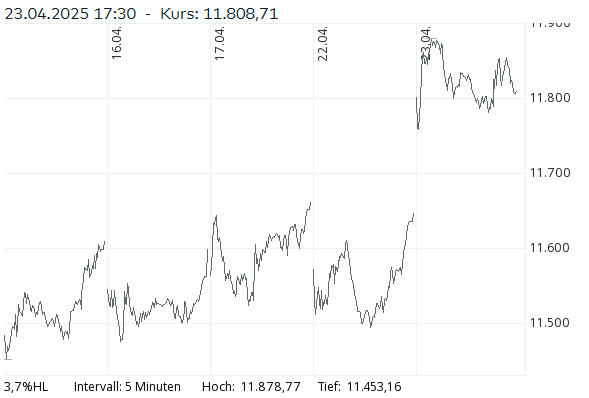

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch freundlich, getragen von Hoffnungen auf eine Entspannung im US-chinesischen Handelskonflikt. Der SMI legte um 1,39 % auf 11’808,71 Punkte zu, während der SPI mit +1,32 % auf 15’995,23 Punkte ebenfalls deutlich zulegte. Noch stärker performte der SLI mit einem Anstieg von 1,64 % auf 1’904,86 Punkte. Insgesamt schlossen 26 der 30 SLI-Titel im Plus. Trotz dieser positiven Dynamik blieb die Schweizer Börse leicht hinter den europäischen Vergleichsindizes zurück, wie z.B. dem DAX (+3,00 %) und dem EURO STOXX 50 (+2,67 %).

2. Einfluss externer Impulse

Ausschlaggebend für die Aufwärtsbewegung war eine überraschend versöhnliche Rhetorik von US-Präsident Trump bezüglich China sowie eine Lockerung seiner Haltung gegenüber Fed-Chef Jerome Powell. Dies stärkte das Vertrauen der Anleger in eine bevorstehende Deeskalation der geopolitischen Spannungen und in eine stabilere Geldpolitik in den USA.

3. Devisen und Rohstoffe

Der Schweizer Franken schwächte sich gegenüber dem Euro (EUR/CHF +0,76 % auf 0.9384) und dem US-Dollar (USD/CHF +0,32 % auf 0.8259) ab – eine Reaktion auf die gestiegene Risikobereitschaft. Diese Franken-Schwäche könnte mittelfristig exportorientierte Schweizer Unternehmen stützen. Der Ölpreis (Brent) fiel um 2,36 % auf 65.73 USD, während der Goldpreis um 2,90 % auf 3’284.29 USD nachgab – ein klarer Hinweis auf abnehmende Risikoaversion. Bitcoin zeigte sich mit einem Anstieg um 1,90 % auf 92’763.71 CHF stark.

4. Zinsentwicklung

Die Rendite der 10-jährigen Bundesobligationen stieg deutlich um 4,51 % auf 0.4170 – Ausdruck des allgemeinen Stimmungswandels hin zu risikoreicheren Anlageklassen und wachsender Inflationssorgen.

5. Aktienmarkt Schweiz: Einzelwertanalyse

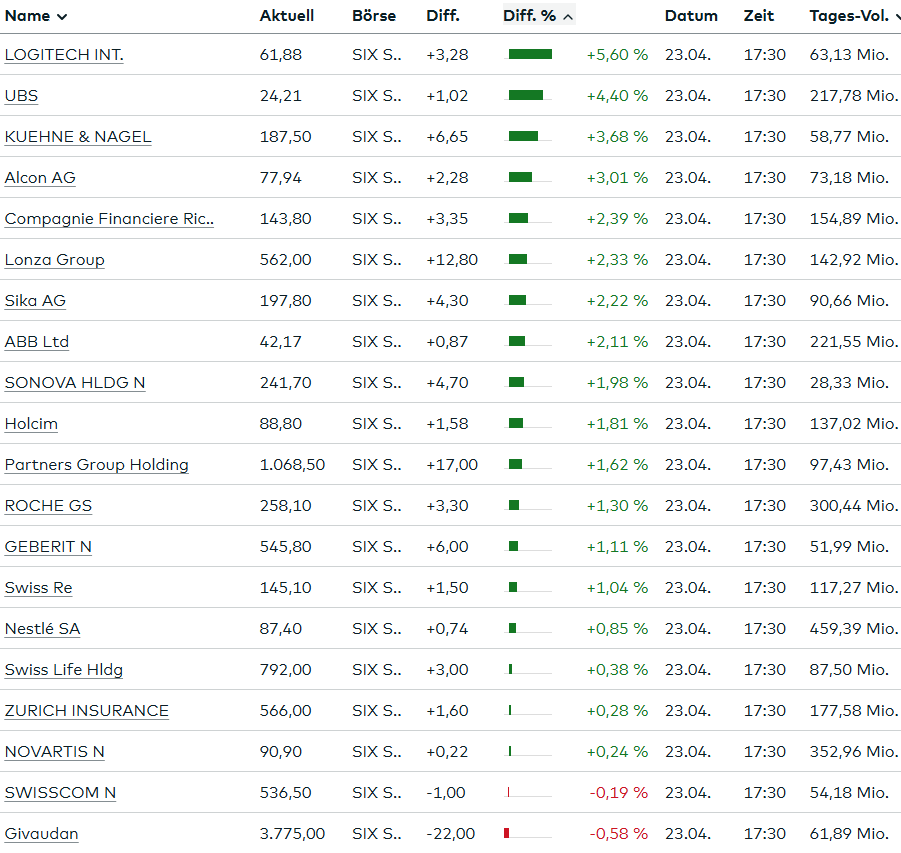

Top-Performer im SMI:

- Logitech (+5,6 % auf 61,88 CHF): Als Produzent in Asien ist Logitech besonders zollsensitiv und profitierte massiv von den Entspannungssignalen.

- UBS (+4,4 % auf 24,21 CHF): Zyklische Bankwerte wurden aufgrund der besseren Aussichten verstärkt nachgefragt.

- Kühne + Nagel (+3,68 % auf 187,50 CHF): Profiteur des globalen Handels, zudem wird morgen der Q1-Bericht erwartet.

- Richemont (+2,39 %), Alcon (+3,01 %), Julius Bär (+3,7 %): Konjunktursensitive bzw. stark exportabhängige Werte profitierten überproportional.

Schwache Titel im SMI:

- Givaudan (-0,58 %), Swisscom (-0,19 %): Defensivtitel litten unter Umschichtungen in zyklischere Werte.

- Novartis (+0,24 %), Zurich Insurance (+0,28 %): Ebenfalls zurückhaltende Kursentwicklung, da defensiver Charakter.

SMI-Schwergewichte:

- Nestlé (+0,9 %, grösster Börsenwert mit 237,57 Mrd. EUR Marktkapitalisierung), Roche (+1,3 %), Novartis zeigten zwar Zugewinne, hinkten aber dynamischeren Titeln hinterher – typisch in risikofreudigeren Marktphasen.

Nebenwerte mit hohen Ausschlägen:

- Temenos (-7,2 %): Quartalszahlen enttäuschten; Lizenzerträge blieben hinter den Erwartungen zurück.

- Meyer Burger (-14,7 %): Ankündigung von Kurzarbeit wegen Materialengpässen belastete massiv.

- Phoenix Mecano (+3,3 %) und Pierer Mobility (+9,1 %): Erfreuliche Quartalszahlen bzw. positive Sanierungsfortschritte.

Xlife Sciences (+9,24 %): Fusion der Beteiligung Veraxa Biotech mit Voyager Acquisition in den USA beflügelte die Aktie.

6. Internationale Vergleichsindizes

- EURO STOXX 50: +2,67 % auf 5’093.86

- DAX: +3,00 % auf 21’932.19

- Nikkei: +1,89 %

Die deutlich stärkeren Zugewinne an den internationalen Leitbörsen unterstreichen die relativ verhaltene Entwicklung in Zürich, getrieben durch die hohe Gewichtung defensiver Titel im SMI.

Fazit:

Der Schweizer Markt folgte dem globalen Aufwärtstrend, wenngleich mit gedämpfter Dynamik. Zykliker, Tech- und Finanzwerte waren gesucht, defensivere Titel gerieten in den Hintergrund. Entscheidend wird nun sein, ob die Entspannung im Handelskonflikt nachhaltig ist. Zudem richten sich die Blicke auf die morgigen Quartalszahlen grosser Schweizer Unternehmen wie Roche, Nestlé und Kühne+Nagel.

Stimmungstief bei Schweizer Beschäftigten: Zufriedenheit sinkt deutlich

Die Lebenszufriedenheit und Zukunftszuversicht der Beschäftigten in der Schweiz ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. Nur noch 45 Prozent blicken optimistisch auf ihr Leben – ein deutlicher Rückgang gegenüber den 54 Prozent im Vorjahr. Dies geht aus einer globalen Gallup-Umfrage hervor, für die zwischen April und Dezember 2024 über 227.000 Beschäftigte in 149 Ländern befragt wurden, darunter mehr als 52.000 in Europa. Im europäischen Vergleich fällt die Schweiz damit von Platz 11 auf Platz 22 zurück. Während sich die Stimmung in 17 europäischen Ländern verbessert hat, verschlechterte sie sich in 16 Staaten, darunter auch die Schweiz.

Der Negativtrend setzt sich seit der Pandemie fort: Vor COVID-19 waren noch knapp 70 Prozent der Schweizer Arbeitnehmer zufrieden. Ähnlich pessimistisch wie in der Schweiz ist die Lage in Deutschland und Österreich. An der Spitze Europas stehen hingegen Finnland (81 %), Island und Dänemark (je 77 %) sowie Schweden und die Niederlande (je 69 %).

Mehrere Faktoren belasten die Stimmung

Laut Marco Nink, Gallup-Forschungsleiter für Europa, gibt es diverse Gründe für den Stimmungsabfall: steigende Lebenshaltungskosten, schwindendes Vertrauen in die Politik und wirtschaftliche Sorgen. Zudem kritisierten viele Befragte die Wohnraumsituation, die Gesundheitsversorgung und die wahrgenommene Korruption. Auch Umweltfaktoren wie Luft- und Wasserqualität sowie persönliche Erfahrungen mit Kriminalität spielten eine Rolle. Dennoch bleibe der Lebensstandard hoch, und negative Emotionen wie Wut oder Traurigkeit seien vergleichsweise gering.

Geringe emotionale Bindung an Arbeitgeber

Nur 8 Prozent der Schweizer Beschäftigten fühlen sich stark mit ihrem Arbeitgeber verbunden – ein europäischer Vorletzterplatz. 83 Prozent sind kaum engagiert, und 9 Prozent haben innerlich gekündigt. Diese Distanzierung verursacht laut Gallup jährlich volkswirtschaftliche Kosten von rund 89,9 Milliarden Franken (12 % der Wirtschaftsleistung). Trotzdem ist die Bereitschaft zum Jobwechsel mit 22 Prozent gering – nur Österreich schneidet noch schlechter ab. Auffällig ist zudem, dass Schweizer Arbeitnehmer weniger über Stress klagen (30 %) als der europäische Durchschnitt (38 %).

Insgesamt zeigt die Studie, dass trotz hohem Lebensstandard strukturelle Probleme die Zufriedenheit in der Schweiz beeinträchtigen.

Geplantes Bahn-Herzstück in Basel: Kosten steigen auf 14 Milliarden Franken

Der geplante trinationale Bahnknoten in Basel soll langfristig mit einem unterirdischen Herzstück ausgebaut werden, das die beiden Bahnhöfe SBB und Badischer Bahnhof verbindet. Wie eine nun vorgestellte Studie zeigt, werden die Kosten für das Großprojekt jedoch rund 14 Milliarden Franken betragen – etwa 5 Milliarden mehr als ursprünglich veranschlagt. Zudem verzögert sich die Umsetzung: Die neuen Tiefbahnhöfe werden frühestens in den 2040er-Jahren fertiggestellt, nachdem die aktuellen Sanierungsarbeiten im Bahnhof SBB abgeschlossen sind.

Die Ergebnisse der Studie wurden am Mittwoch von Bahnvertretern der Schweiz, Deutschlands und Frankreichs präsentiert. Beteiligt waren unter anderem das Bundesamt für Verkehr (BAV), die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, die SBB, die Deutsche Bahn und die französische Staatsbahn SNCF. Ein endgültiger Entscheid soll 2027 im Rahmen der nächsten Bahnausbau-Botschaft durch die eidgenössischen Parlamente fallen.

Das Projekt ist Teil eines Fünfpunkteplans, der die Bahninfrastruktur in der Dreiländerregion stärken soll. Trotz der gestiegenen Kosten und der langen Realisierungszeit halten die Verantwortlichen an den Plänen fest, um die internationale Zugverbindung und den regionalen Verkehr langfristig zu verbessern.

Klaus Schwab tritt zurück: Schwere Vorwürfe und Führungskrise beim WEF

Klaus Schwab, Gründer des World Economic Forum (WEF), ist überraschend über Ostern von seiner Position zurückgetreten. Der Rücktritt erfolgte, nachdem eine externe Untersuchung wegen möglicher Unregelmäßigkeiten eingeleitet worden war. Auslöser war ein anonymes Schreiben, das auf vermischte private und geschäftliche Interessen hinwies – darunter der Umgang mit einer WEF-eigenen Villa in Genf, Luxusreisen und undurchsichtige Barzahlungen.

Die Vorwürfe betreffen nicht nur Schwab selbst, sondern auch seine Ehefrau. Infolge der Affäre übernimmt der ehemalige Nestlé-Chef Peter Brabeck-Letmathe vorübergehend die WEF-Führung. Gleichzeitig entbrennt ein Machtkampf um die Nachfolge: Als mögliche Kandidaten gelten Philipp Hildebrand (Ex-SNB-Präsident und heutiger Vizepräsident von BlackRock) sowie Christine Lagarde – allerdings ist sie derzeit noch als EZB-Chefin im Amt.

Der plötzliche Abgang Schwabs wirft Fragen über die Zukunft des WEF auf, das unter seiner Führung zu einer der einflussreichsten Organisationen der globalen Eliten geworden war. Die Untersuchung könnte weitere Enthüllungen nach sich ziehen – insbesondere, falls sich die Vorwürfe der Vermischung von Stiftungsgeldern und privaten Vorteilen bestätigen.

Euro-Zone: Konjunkturelle Stagnation im April – Dienstleistungssektor schwächelt

Die Wirtschaft der Euro-Zone zeigt im April erste Anzeichen einer Stagnation, wie die aktuellen Einkaufsmanagerindizes (PMI) von S&P Global verdeutlichen. Der zusammengefasste PMI fiel von 50,9 Punkten im März auf 50,1 Punkte – knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Die Entwicklung fiel damit schwächer aus als erwartet (Prognose: 50,3 Punkte). Hauptgründe sind ein beschleunigter Auftragsrückgang und eine zunehmend pessimistische Stimmung unter Unternehmen, die den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren erreicht hat.

Während der Dienstleistungssektor mit einem Index von 49,7 Punkten erstmals seit diesem Jahr wieder in die Kontraktionszone rutschte, verzeichnete die Industrie eine leichte Produktionssteigerung – trotz der jüngst verhängten US-Zölle. Die verarbeitenden Betriebe profitierten von gesunkenen Inputkosten und konnten ihre Verkaufspreise stärker erhöhen als im Vormonat. Zudem verlangsamte sich der Stellenabbau, was auf eine gewisse Resilienz des Sektors hindeutet.

Die Daten deuten auf eine zunehmend zweigeteilte Konjunktur hin: Während die Industrie sich stabilisiert, bremst der Dienstleistungsbereich – traditionell ein wichtiger Wachstumstreiber – die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Ob sich diese Tendenz in den kommenden Monaten verstärkt, hängt maßgeblich von der weiteren Nachfrageentwicklung und den Zinsentscheidungen der EZB ab.

Schweiz zeigt Resilienz im globalen Geschäftsklima – Dun & Bradstreet-Report Q2 2025

Laut dem aktuellen Global Business Optimism Index von Dun & Bradstreet verzeichnet die Weltwirtschaft im zweiten Quartal 2025 eine leichte Eintrübung: Der globale Geschäftsklima-Index sank um 1 % im Jahresvergleich. Als Hauptbelastungsfaktoren identifiziert der Report geopolitische Spannungen, Handelsvolatilität und zunehmenden Protektionismus.

Die Schweiz positioniert sich in diesem Umfeld als stabiler Markt:

- Der Geschäftsklimaindex bewegt sich nahe dem globalen Durchschnitt

- Der finanzielle Vertrauensindex verzeichnet mit -8 % einen geringeren Rückgang als im weltweiten Schnitt

- Die Lieferkettenstabilität (Supply Chain Continuity Index) blieb mit nur -1 % nahezu unverändert – ein bemerkenswerter Kontrast zu stark betroffenen Ländern wie Großbritannien (-24 %) oder Norwegen (-17 %)

Besonders hervorzuheben ist das Engagement Schweizer Unternehmen im ESG-Bereich: Während der globale Nachhaltigkeitsindex rückläufig ist, halten insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen in der Schweiz an ihren Umwelt- und Sozialstandards fest, wenn auch mit einem moderaten Rückgang von 5 %.

Die Ergebnisse zeigen die relative Widerstandsfähigkeit des Schweizer Wirtschaftsmodells inmitten globaler Unsicherheiten, wobei die stabilen Lieferketten und das anhaltende ESG-Engagement als Wettbewerbsvorteile hervortreten. Allerdings deuten die leicht rückläufigen Indikatoren auch auf vorsichtige Vorzeichen für die kommenden Quartale hin.

Schweizer Delegation in Washington: Zollkonflikt mit USA dominiert IWF-Tagung

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin sind an der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington eingetroffen, die von den jüngsten Zollankündigungen der US-Regierung überschattet wird. Die hochrangige Schweizer Delegation – darunter die Staatssekretärinnen Helene Budliger Artieda, Daniela Stoffel und Martina Hirayama sowie US-Sondergesandter Gabriel Lüchinger – nutzt das Treffen, um im Zollstreit mit der Trump-Administration zu vermitteln.

Hintergrund:

- US-Präsident Donald Trump hatte Anfang April drastische Zollerhöhungen von über 30 % auf Schweizer Importe angekündigt

- Diese wurden – wie bei den meisten anderen Ländern außer China – für 90 Tage ausgesetzt

- Ein genereller US-Zusatzzoll von 10 % auf fast alle Importe bleibt jedoch bestehen

Geplante Gespräche:

- Keller-Sutter trifft am Donnerstag US-Finanzminister Scott Bessent

- Parmelin will die Schweizer Position in bilateralen Gesprächen vertreten

- Die Delegation nutzt auch das G20-Finanzministertreffen für Lobbygespräche

Medientermin vorgezogen:

Der geplante Pressebriefing der Schweizer Delegation wurde auf Donnerstagabend (23.00 Uhr MESZ) vorverlegt, da Keller-Sutter am Samstag an der Beerdigung von Papst Franziskus in Rom teilnehmen wird. Die Tagung findet vor dem Hintergrund weltweiter Handelsnerven angesichts von Trumps Protektionismus statt, wobei die Schweiz besonders betroffen ist. Die Gespräche könnten richtungsweisend für die künftigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Bern und Washington sein.