Analyse des Schweizer Finanzplatzes – Freitag, 23. Mai 2025

Gesamtmarktüberblick:

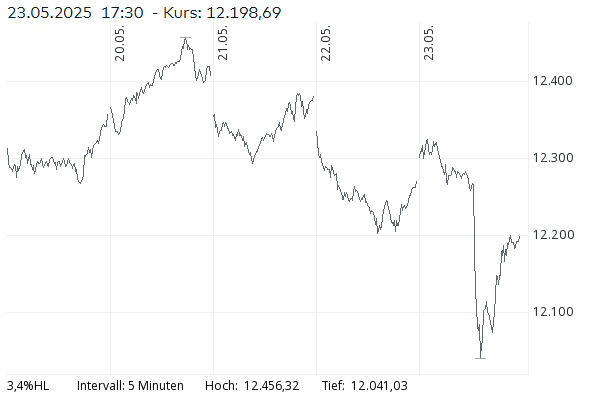

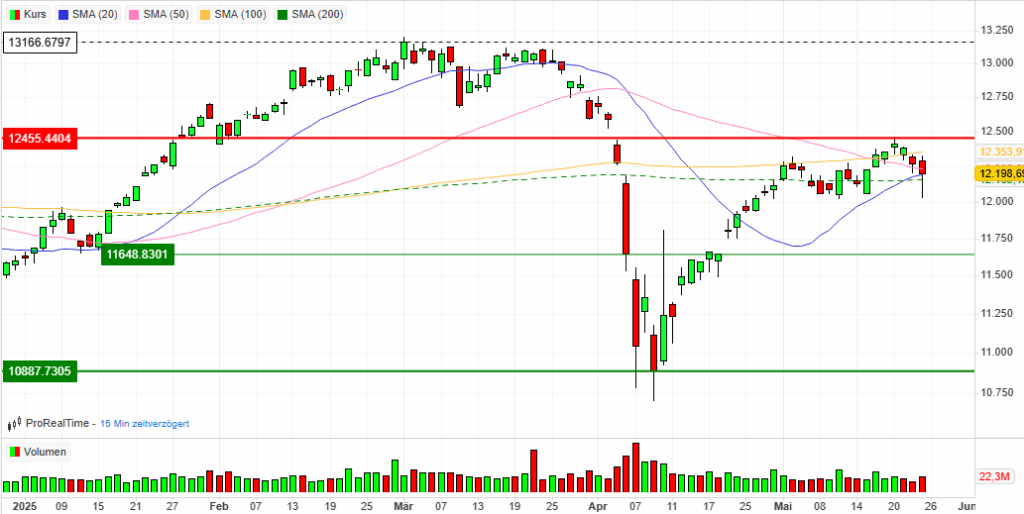

Der Schweizer Finanzmarkt schloss die Woche mit deutlichen Abschlägen ab. Der SMI verlor am Freitag -0,58 % auf 12’198,69 Punkte, nachdem US-Präsident Donald Trump überraschend neue Zolldrohungen gegen die EU und Apple verkündet hatte. Im Wochenvergleich ergab sich damit ein Rückgang von -1,1 %. Der Swiss Performance Index (SPI) sank um -0,57 % auf 16’759,83 Punkte, während der SLI – gewichteter Index der 30 wichtigsten Schweizer Titel – um -0,77 % auf 1’986,08 Punkte nachgab. Die Schweizer Börse hielt sich damit im europäischen Vergleich relativ gut: Der DAX verlor -1,61 %, der EURO STOXX 50 sogar -1,89 %.

Markttreiber:

Die scharfen Aussagen Trumps führten kurzfristig zu einem panikartigen Ausverkauf mit einem Intraday-Minus des SMI von bis zu 2,4 %. Die schnelle Erholung deutet darauf hin, dass Marktteilnehmer auf ein Einlenken seitens der USA hoffen. Unterstützend wirkten die defensiven SMI-Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis. Insgesamt war die Woche von einer erhöhten Volatilität geprägt. Der Franken profitierte erneut von seiner Rolle als sicherer Hafen: EUR/CHF sank auf 0,9327 (-0,27 %), USD/CHF auf 0,8218 (-0,81 %).

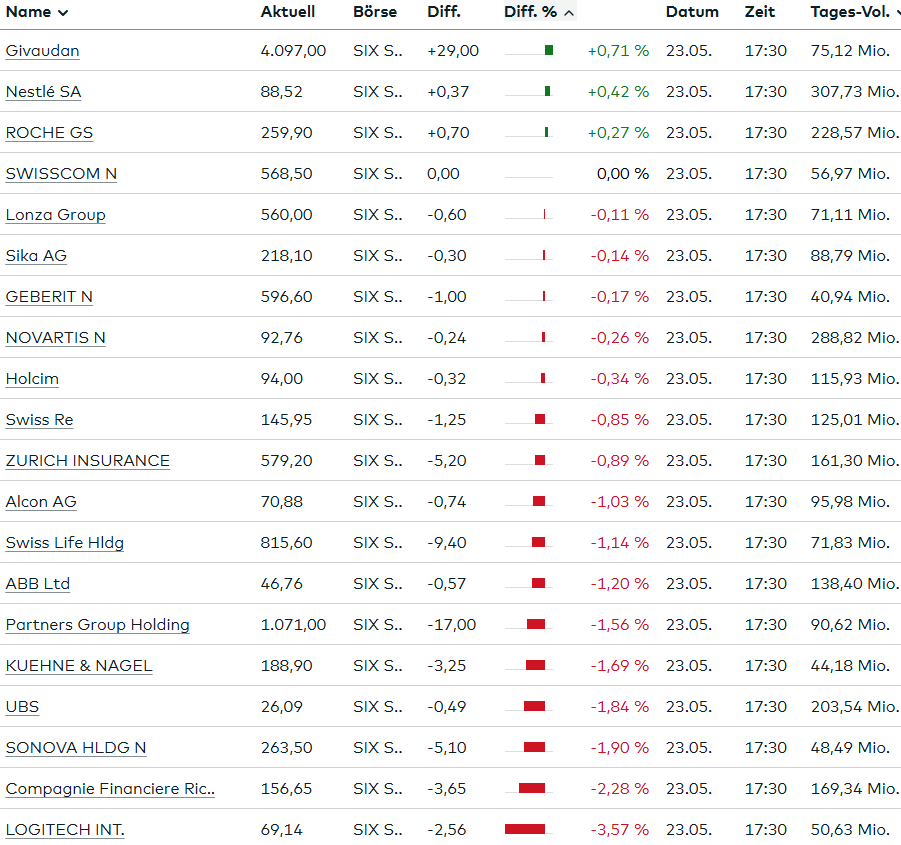

SMI-Einzeltitelanalyse:

- Gewinner des Tages:

- Givaudan (+0,71 % auf 4’097 CHF): Robust dank defensiver Positionierung.

- Nestlé (+0,42 % auf 88,52 CHF): Höchste Marktkapitalisierung im Index, unterstützte die Stabilität.

- Roche (+0,27 % auf 259,90 CHF): Positive EMA-Stellungnahme für Itovebi zur Brustkrebsbehandlung.

- Swisscom (unverändert): Zeigte sich immun gegenüber Marktturbulenzen.

- Lonza (-0,11 %): Leichter Verlust trotz defensiver Aufstellung.

- Verlierer des Tages:

- Partners Group (-5,22 % auf 1’071 CHF): Ex-Dividenden-Abschlag, aber auch schwache Marktstimmung.

- Logitech (-3,57 % auf 69,14 CHF): Reagierte empfindlich auf Handelsängste.

- Richemont (-2,28 % auf 156,65 CHF), Swatch (-5,1 %): Luxustitel unter Druck aufgrund ihrer Exportabhängigkeit.

- Sonova (-1,90 %), UBS (-1,84 %): Letztere weiterhin unter dem Einfluss juristischer Unsicherheit nach Klage zu Bonuskürzungen im Zuge der CS-Übernahme.

Nebenwerte & Ereignisse:

- Curatis (+28 %): Explosiver Anstieg nach positiver Einschätzung zum Krebswirkstoff Corticorelin.

- Polypeptide (+2,8 %): Optimismus dank erhöhter finanzieller Flexibilität und Aktionärsunterstützung.

- LEM (-5,0 %): Kursrutsch nach Herabstufung durch Kepler Cheuvreux.

- Skan (-2,8 %): Übernahme von Metronik vom Markt negativ aufgenommen.

- Helvetia (-0,8 %) und Baloise (-0,3 %): Zustimmung zur Fusion auf aoGVs, Kursreaktionen jedoch gedämpft.

Makro- und Rohstoffumfeld:

- Bundesanleihen: Renditen sanken stark – Bundesobligationen rentierten bei 0,3520 (-9,28 %).

- Gold: Sicherer Hafen gesucht – +1,87 % auf 3’358,66 USD/Unze.

- Ölpreis (Brent): +1,44 % auf 64,97 USD – gestützt von geopolitischen Spannungen.

- Bitcoin: Zeigte sich risk-off-sensitiv, verlor -1,72 % auf 109’406 USD.

Fazit:

Trotz massiver intraday Ausschläge zeigte sich der Schweizer Markt im europäischen Kontext relativ stabil. Hauptbelastungsfaktoren waren geopolitische Unsicherheiten, insbesondere durch US-Zolldrohungen. Defensive Blue Chips stützten den SMI – insbesondere Nestlé und Roche. Der Franken profitierte von sicherheitsorientierter Kapitalflucht. Unternehmensspezifisch dominierten Nachrichten zu Dividendenabschlägen, Biotech-Fortschritten und Fusionen. Die hohe Handelsaktivität bei UBS und das starke Abschneiden defensiver Werte bestätigen die Risikoaversion der Marktteilnehmer. Der Ausblick bleibt aufgrund geopolitischer Spannungen und der US-Schuldenproblematik volatil.

Die Marktaktivität an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) vom 23. Mai 2025 um 17:39 Uhr vermittelt ein umfassendes Bild über das aktuelle Handelsgeschehen. Die nachfolgende Analyse gliedert sich in zwei Bereiche: die Kotierungsinformationen und die Handelsinformationen.

1. Informationen zur Kotierung

- Anzahl kotierter Titel: An der SIX sind derzeit 263 Aktien kotiert.

- Zugelassene, aber nicht kotierte Titel: In dieser Kategorie befinden sich aktuell keine Titel.

- Handelsabschlüsse: Mit 213’027 Transaktionen weist die Börse ein hohes Aktivitätsniveau auf.

- Gesamtumsatz: Der Umsatz beträgt 3’403,556 Millionen CHF (bzw. 3,4 Mrd. CHF), was auf eine signifikante Marktliquidität und Handelsintensität hindeutet.

2. Handelsinformationen

- Anzahl gehandelter Aktien: 222 der 263 kotierten Aktien wurden tatsächlich gehandelt – das entspricht einer Handelsquote von ca. 84,4 %.

- Marktentwicklung:

- Gewinner (Gainers): 67 Aktien legten im Kurs zu. Sie erzielten 52’020 Abschlüsse mit einem Umsatz von 919,044 Mio. CHF.

- Verlierer (Losers): 130 Titel verloren an Wert – also beinahe doppelt so viele wie Gewinner. Sie generierten 157’338 Abschlüsse und einen deutlich höheren Umsatz von 2’422,091 Mio. CHF.

- Unveränderte Titel: 25 Aktien blieben preisstabil, bei 3’669 Abschlüssen und einem Umsatz von 62,421 Mio. CHF.

- Nicht gehandelte Aktien: 41 Titel blieben ohne Umsatz.

Interpretation und kritische Würdigung

Die SIX Swiss Exchange präsentiert sich als hochliquider und effizienter Handelsplatz. Besonders auffällig ist der starke Überhang an Verlierern gegenüber Gewinnern (130 vs. 67) – ein deutliches Indiz für eine negative Markttendenz am aktuellen Handelstag. Diese Marktbreite spricht für eine insgesamt pessimistische Anlegerstimmung, was durch den überproportional höheren Umsatz bei den Verlierern zusätzlich unterstrichen wird.

Mit rund 71 % der Transaktionen (157’338 von 213’027) und etwa 71 % des Gesamtumsatzes (2,42 Mrd. CHF von 3,4 Mrd. CHF) dominierten die verlierenden Titel das Handelsgeschehen deutlich. Diese Konzentration auf Verkäufe lässt auf Risikovermeidung oder Gewinnmitnahmen schließen – beides typische Verhaltensmuster bei erhöhter Unsicherheit oder nach vorangegangenen Kursanstiegen.

Erfreulich ist die hohe Handelsaktivität bei über 84 % der Titel. Dass nur 41 Aktien nicht gehandelt wurden, zeigt die Breite der Marktpartizipation und unterstützt die Aussagekraft des Tagestrends.

Fazit

Die Schweizer Börse verzeichnet eine sehr aktive Handelsphase mit starkem Fokus auf verkaufsdominierte Titel. Die Daten deuten auf ein marktweites Abwärtsmomentum hin, was Investoren zur Vorsicht mahnt. Gleichzeitig unterstreicht die hohe Liquidität die Relevanz der SIX Swiss Exchange als bedeutenden Handelsplatz im europäischen Raum. Ein längerfristiger Abwärtstrend sollte jedoch erst nach weiteren Beobachtungstagen bestätigt werden, um kurzfristige Schwankungen auszuschließen.

| Kategorie | Gewinner | Verlierer | Unverändert | TRIN |

| Blue Chips | 6 | 23 | 1 | 1,04 |

| Mid-/Small-Caps | 60 | 102 | 34 | 0,75 |

Die Übersicht zur heutigen Marktverfassung der Blue Chip Aktien und der Mid-/Small-Caps an der Schweizer Börse. Besonders hervorzuheben sind die TRIN-Werte (Arms Index), die zur Einschätzung des Marktgleichgewichts dienen:

- Ein TRIN-Wert nahe 1 (wie bei den Blue Chips mit ≈ 1,04) deutet auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage hin.

- Ein TRIN-Wert unter 1 (wie bei den Mid-/Small-Caps mit ≈ 0,75) signalisiert eine überdurchschnittliche Stärke bei den Gewinnern im Verhältnis zum Handelsvolumen – also potenziell ein bullisches Signal.

✶✷❈✷✶

Arbeitsmarkt im Wandel: Meldepflichtige Stellen auf Rekordtief – doch bald wieder mehr?

Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist 2023 erneut gesunken, was dazu führte, dass die Anzahl der meldepflichtigen Stellen auf ein Rekordtief fiel. Im Jahr 2024 wurden noch 178’026 Stellen aus meldepflichtigen Berufsarten gemeldet – fast die Hälfte weniger als zwei Jahre zuvor. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) wird damit gerechnet, dass die Zahlen 2025 wieder ansteigen werden.

Die regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) griffen bei rund der Hälfte der gemeldeten Stellen vermittelnd ein und konnten so 2273 Personen erfolgreich in Arbeit bringen – ein ähnliches Ergebnis wie im Vorjahr. Besonders viele Meldungen kamen weiterhin aus der Industrie und dem Baugewerbe, während das Gastgewerbe deutliche Rückgänge verzeichnete.

Als Hauptgrund für den Rückgang nannte das Seco die allgemein gesunkene Arbeitslosigkeit. Dadurch fielen immer weniger Berufe unter die Meldepflicht, welche für Berufsgruppen mit einer Arbeitslosenquote von über fünf Prozent gilt. 2024 arbeiteten nur noch 3,2 Prozent aller Erwerbstätigen in meldepflichtigen Berufen, nach 8,2 Prozent im Jahr zuvor.

Für 2025 prognostiziert das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) jedoch eine Steigerung auf 6,5 Prozent der Erwerbstätigen in meldepflichtigen Berufen, da die Arbeitslosenquote zuletzt wieder gestiegen ist.

Seit 2018 besteht die Verpflichtung, offene Stellen zunächst den RAV zu melden, falls der entsprechende Beruf eine Arbeitslosenquote von über fünf Prozent aufweist. Diese Stellen werden dann für fünf Tage exklusiv registrierten Arbeitslosen zugänglich gemacht. Die Regelung wurde als Reaktion auf die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative eingeführt, um den Inländischen Arbeitsmarkt stärker zu schützen.

Reiseverhalten der Deutschschweizer: Mittlere Budgets und digitale Buchung dominieren

Laut einer Umfrage von Swiss Bankers geben 36 Prozent der Deutschschweizer Bevölkerung zwischen 2000 und 4000 Franken für ihre Ferien aus, was einem mittleren bis unteren Budget entspricht. Knapp 28 Prozent geben sogar weniger als 2000 Franken für Reisen aus, während lediglich gut 17 Prozent ein Budget von 4000 bis 6000 Franken angeben. Rund ein Fünftel der Befragten investiert hingegen mehr als 6000 Franken in den Urlaub.

Die durchschnittliche Reisedauer beträgt etwa elf Tage, wobei rund ein Viertel der Befragten länger als zwei Wochen verreist. Nachhaltigkeit spielt vor allem bei Personen ab 65 Jahren eine Rolle, mit einer Relevanz von 34 Prozent.

Bezüglich der Planung bevorzugen knapp ein Drittel der Befragten einen Buchungsvorlauf von vier bis sechs Monaten. Die Mehrheit plant jedoch mindestens einen Monat im Voraus. Junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren tendieren jedoch zu spontaneren Entscheidungen: Ein Viertel dieser Altersgruppe bucht erst einen Monat vor Reisebeginn. Bei den 25- bis 34-Jährigen ist ein Vorlauf von drei Monaten am häufigsten, während bei den 25- bis 34-Jährigen sowie den 45- bis 54-Jährigen jeweils 36 Prozent vier bis sechs Monate im Voraus buchen.

Bei der Buchung setzen die meisten auf digitale Kanäle: 43 Prozent nutzen das Smartphone, 68 Prozent Laptop, Computer oder Tablet. Nur 5,4 Prozent greifen noch zum Telefon oder besuchen ein Reisebüro.

Die Studie, an der rund 1600 Personen im Alter von 14 bis 99 Jahren aus der Deutschschweiz teilnahmen, wurde vom Umfrageinstitut Appinio zwischen dem 1. April und 10. April durchgeführt.

Teilzeit, hohe Bildung, aber tiefe Löhne: Arbeitswelt der Schweizer Kulturschaffenden

Knapp die Hälfte aller Kulturschaffenden in der Schweiz arbeitete 2024 Teilzeit, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag berichtete. In der Gruppe der „Künstler und Schriftsteller“ lag der Anteil sogar bei zwei Dritteln. Im Vergleich dazu gaben rund 38 Prozent aller Erwerbstätigen eine Teilzeittätigkeit an.

Trotz des hohen Anteils an Teilzeitstellen verdienen Kulturschaffende im Durchschnitt weniger als andere Berufsgruppen. Der jährliche Bruttolohn betrug 2024 im Schnitt 70’000 Franken – rund 4100 Franken weniger als der Gesamtdurchschnitt aller Erwerbstätigen.

Ein Grossteil der Kulturschaffenden verfügt über eine höhere Bildung: Rund zwei Drittel hatten 2024 einen tertiären Bildungsabschluss, also eine Ausbildung auf universitärer oder fachhochschulischer Ebene. Bei den übrigen Erwerbstätigen lag dieser Anteil mit rund 44 Prozent deutlich tiefer.

Nach den Einschränkungen während der Covid-19-Pandemie hat sich der Kultursektor laut BFS wieder erholt. Die Zahl der Kulturberufe stieg seit 2010 um knapp 38 Prozent, allein zwischen 2022 und 2024 um fast elf Prozent. Allerdings fielen die Entwicklungen innerhalb der verschiedenen Kulturbereiche sehr unterschiedlich aus: Während im Bereich „Kulturerbe und Museen“ die Zahl der Erwerbspersonen innert fünfzehn Jahren um rund 92 Prozent zunahm, musste „Buch und Presse“ einen Rückgang von über 40 Prozent hinnehmen.

Der Schweizer Kultursektor ist wirtschaftlich dynamisch: Mit 67’313 Unternehmen erwirtschaftete er im Jahr 2022 eine Wertschöpfung von 16,3 Milliarden Franken. Gleichzeitig verzeichnete die Branche jedoch seit 2011 einen Beschäftigungsrückgang. Die meisten Betriebe und Beschäftigten konzentrieren sich auf städtische Regionen, insbesondere auf die Grossregion Zürich, wo etwa ein Viertel aller Kulturschaffenden angesiedelt ist.

Insgesamt zählte die Schweiz 2024 rund 295’000 Kulturschaffende. Auffallend ist zudem, dass in der Kulturwirtschaft im Verhältnis mehr Frauen beschäftigt sind als in der Wirtschaft insgesamt.

Wiederaufbau nach der Katastrophe: Mindestens 80 Millionen für das obere Maggiatal

Der Wiederaufbau des durch heftige Unwetter schwer getroffenen oberen Maggiatals wird mindestens 80 Millionen Franken kosten. Davon übernimmt der Kanton Tessin rund 50 Millionen. Zusätzliche Unterstützung kommt vom Bund: Der Bundesrat hat beschlossen, für die drei am stärksten betroffenen Kantone – Tessin, Wallis und Graubünden – insgesamt 36 Millionen Franken auszuschütten. Diese zusätzlichen Gelder seien unter anderem dank dem Engagement des Kantons Tessin in Bern möglich geworden, wie Christian Vitta, Vorsteher des Tessiner Finanz- und Wirtschaftsdepartements, erklärte.

Über die entsprechende Sonderbotschaft zur ausserordentlichen Bundeshilfe muss nun das Parlament entscheiden. Gleichzeitig wird der Tessiner Regierungsrat in den nächsten zehn Tagen eine Botschaft zu den kantonalen Hilfsgeldern verabschieden. Mindestens drei Millionen Franken sollen dabei in den Wiederaufbau der Landwirtschaft im betroffenen Gebiet fliessen, wie Daniele Fumagalli, Leiter der Tessiner Sektion Landwirtschaft, erklärte.

Beim Unwetter vom 30. Juni 2024 wurden über 20 Landwirtschaftsbetriebe beschädigt, fünf davon stark. Drei Betriebe müssen nun umgesiedelt werden, da sie sich neu in einer Gefahrenzone befinden. Zudem wurden zahlreiche landwirtschaftliche Flächen zerstört.

Ein weiteres wichtiges Projekt ist der Wiederaufbau der Visletto-Brücke, die bei dem Unwetter vollständig zerstört wurde. Die konkrete Planung für eine definitive Brückenlösung soll Anfang Juli starten und bis spätestens November 2026 abgeschlossen sein. Momentan sorgt eine provisorische Brücke, welche die Schweizer Armee im vergangenen Sommer errichtet hat, für die Verbindung zwischen dem unteren und oberen Maggiatal.

Die Unwetterkatastrophe forderte ein menschliches Drama: Sieben Menschen verloren ihr Leben, eine Person gilt weiterhin als vermisst.

Schweizer Strukturierte Produkte legen kräftig zu – Umsatz steigt auf 61 Milliarden Franken

Der Umsatz mit in der Schweiz strukturierten Produkten hat sich im ersten Quartal 2025 deutlich erhöht. Sowohl im Vergleich zum Vorjahresquartal als auch zur zweiten Jahreshälfte 2024 verzeichnete die Branche einen markanten Zuwachs. Laut der Swiss Structured Products Association (SSPA) lag der sogenannte „Struki“-Umsatz bei 61 Milliarden Franken – ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2024 und rund 20 Prozent mehr als im vorangegangenen Quartal.

SSPA-Präsident Georg von Wattenwyl führte den Anstieg unter anderem auf das weiterhin volatile Marktumfeld zurück, das für strukturierte Produkte attraktiv bleibt. Besonders erfreulich sei zudem, dass nicht nur der Umsatz, sondern auch die Anzahl der Transaktionen deutlich zugenommen habe.

Renditeoptimierung und Aktien dominieren

Innerhalb der Produktkategorien stellten Renditeoptimierungsprodukte mit einem Anteil von 47 Prozent den grössten Umsatztreiber. Hebelprodukte folgten mit 29 Prozent, während Kapitalschutz- und Partizipationsprodukte jeweils rund zehn Prozent beisteuerten.

Die Anlageklasse Aktien blieb mit einem Umsatzanteil von 55 Prozent weiterhin dominierend. Devisenprodukte kamen auf 26 Prozent, Anleihen auf elf und Rohstoffe auf zwei Prozent. Bei den Währungen zeigte sich der Euro mit 38 Prozent am stärksten vertreten, gefolgt vom US-Dollar und dem Schweizer Franken. Zusammen entfielen auf diese drei Währungen 86 Prozent des Gesamtumsatzes.

Breite Beteiligung an der Erhebung

Die Statistik wurde von der Boston Consulting Group erstellt und berücksichtigt sowohl börsenkotierte als auch nicht börsenkotierte strukturierte Produkte, die in oder für die Schweiz entwickelt wurden. An der Erhebung beteiligten sich unter anderem die Banque Cantonale Vaudoise, Barclays Capital, Goldman Sachs, Julius Bär, Leonteq, Raiffeisen Schweiz, Société Générale, UBS, Vontobel sowie die Zürcher Kantonalbank. Damit wird laut SSPA der Grossteil des Schweizer Marktes abgedeckt.

Bundesgericht weist Klage eines Ehepaars gegen den Bund ab

Das Bundesgericht hat die Klage eines Ehepaars, das wegen Verlusten bei Credit-Suisse-Aktien Entschädigung vom Bund forderte, abgewiesen. Das Paar hatte im März 2023 kurz vor dem Zusammenbruch der Bank insgesamt 38.000 Aktien für rund 84.600 Franken erworben und dabei auf beruhigende Äußerungen des Bundesrates vertraut, wonach die Credit Suisse gut kapitalisiert sei. Wenige Tage später wurde die Übernahme durch die UBS bekanntgegeben, woraufhin die Kurse stark fielen. Die Investoren verkauften ihre Aktien am Folgetag für lediglich 30.187 Franken und forderten anschließend eine Entschädigung in Höhe von 54.601 Franken plus Zinsen.

Nach einer öffentlichen Sitzung verkündete das Bundesgericht am Freitagmittag mündlich sein Urteil. Die Vorsitzende betonte ausdrücklich, dass die Entscheidung nur für diesen Einzelfall gelte. Damit blieb offen, ob ähnliche Klagen in Zukunft Erfolg haben könnten.

Die Schweiz besitzt eine reiche Sagenlandschaft mit zahlreichen bekannten Sagengestalten und mythischen Figuren.

Heute: Teil 8

Nachtpferd Zawudschawu

Die Schweiz verfügt über eine tief verwurzelte und regional vielfältige Sagenwelt, in der sich Naturglaube, christliche Überlieferung und vorchristliche Mythen zu einem einzigartigen kulturellen Gewebe vermischen. Neben bekannteren Figuren wie dem «Wilden Mann», dem «Toggeli» oder der «Weissen Frau» existieren viele regionale Sagengestalten, deren Geschichten tief in der Volkskultur verankert sind. Eine solche Gestalt ist das Nachtpferd Zawudschawu, eine besonders faszinierende Erscheinung innerhalb dieses mystischen Kosmos.

Das Nachtpferd Zawudschawu – Spukgestalt und Warnsymbol

Der Zawudschawu (mitunter auch als „Zawutschawu“ überliefert) ist ein gespenstisches Nachtwesen in Gestalt eines Pferdes. Nach mündlichen Überlieferungen treibt dieses Spukpferd vor allem in den dunklen, abgelegenen Tälern und auf den nächtlichen Alpenpässen sein Unwesen. Es erscheint unerwartet, häufig in stürmischen oder nebligen Nächten, und wird als schwarz oder kohleglänzend beschrieben – mit glühenden Augen und dampfendem Atem.

Ein zentrales Merkmal des Zawudschawu ist seine unheimliche Fähigkeit, Menschen zu verwirren oder in die Irre zu führen. Wanderer, die das Tier sehen, geraten nicht selten in Panik, verlieren die Orientierung oder stürzen in die Tiefe. Der Zawudschawu kann aber auch auf eine andere Weise gefährlich werden: Er lädt sich selbst ein – indem er sich von hinten anschleicht, seinen Rücken anbietet und den unbedarften Reiter in einen wilden Ritt durch Schluchten und Wälder zwingt. Dieser nächtliche Ritt endet nicht selten mit einem jähen Erwachen im Morast oder gar mit dem Tod.

Deutungen und Symbolik

Die Gestalt des Zawudschawu ist stark symbolisch aufgeladen. Sie lässt sich einerseits als Ausdruck des alpenländischen Aberglaubens deuten, in dem Pferde eine ambivalente Rolle spielen: Als edle Tiere geschätzt, galten sie gleichzeitig auch als Träger dämonischer Kräfte, insbesondere wenn sie ungezähmt und schwarz waren. Der nächtliche Aspekt des Zawudschawu verstärkt diesen Eindruck – in der Nacht verlieren die Dinge ihre vertraute Ordnung, das Unbewusste, das Unheimliche gewinnt die Oberhand.

Gleichzeitig ist der Zawudschawu wohl auch eine personifizierte Warnung. In einer Zeit, in der Menschen ohne Licht und GPS nachts durch die Berge wanderten, erfüllte er eine soziale Funktion: Er mahnte zur Vorsicht, zum Bleiben am sicheren Ort, zum Respekt vor der Natur und den Gefahren der Dunkelheit. Diese symbolische Deutung lässt sich auch mit psychologischen Erklärungsansätzen verbinden, etwa als Archetyp des «Schattenreiters» – eine dunkle Seite des Selbst, die sich in der Einsamkeit der Nacht offenbart.

Regionale Varianten und Überlieferungen

Der Zawudschawu tritt vor allem in den deutschsprachigen Regionen der Schweiz auf, insbesondere im Alpenraum. Die Geschichten variieren lokal – in manchen Versionen ist er lediglich ein unheimlicher Begleiter, in anderen wird er zu einem regelrechten Dämon, der seine Opfer in den Tod reitet. Es gibt Parallelen zu anderen mitteleuropäischen Spukpferd-Motiven, etwa dem «Schimmelreiter» im norddeutschen Raum oder dem irischen «Púca».

Fazit

Die Sagengestalt des Zawudschawu steht exemplarisch für den Reichtum und die psychologische Tiefe der Schweizer Sagenwelt. In ihm spiegeln sich Angst und Ehrfurcht vor der Natur, alte Glaubensmuster und eine volkstümliche Moralpädagogik. In einer Zeit zunehmender Rationalisierung mag er archaisch erscheinen – doch gerade deshalb bleibt er ein faszinierendes Zeugnis dafür, wie Menschen seit Jahrhunderten versuchen, das Unerklärliche zu benennen und zu bewältigen.