Tagesanalyse Schweizer Finanzmarkt – Donnerstag, 24. April 2025

1. Überblick über die Schweizer Leitindizes

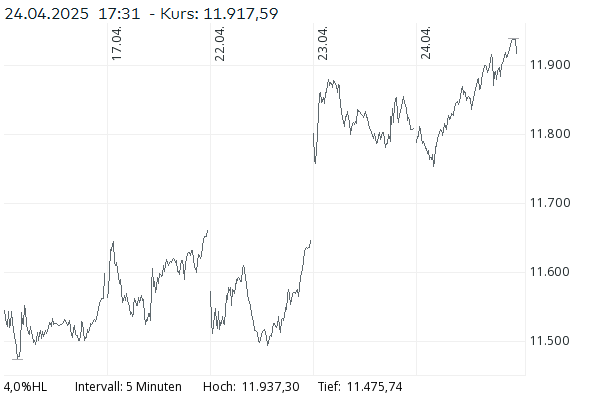

Der Schweizer Aktienmarkt hat seine Erholung nach Ostern eindrucksvoll fortgesetzt. Angetrieben von starken Quartalszahlen und Hoffnungen auf eine Entspannung im internationalen Zollstreit legten sämtliche Leitindizes zu:

- SMI: +0,92 % auf 11’917,59 Punkte – starker Auftrieb durch Pharmaschwergewichte Roche und Novartis.

- SLI: +0,99 % auf 1’923,81 Punkte – 26 von 30 Titeln im Plus, zyklische Werte gefragt.

- SPI: +1,10 % auf 16’175,95 Punkte – breite Markterholung spiegelt sich im SPI deutlich wider.

2. Unternehmenswerte im Fokus

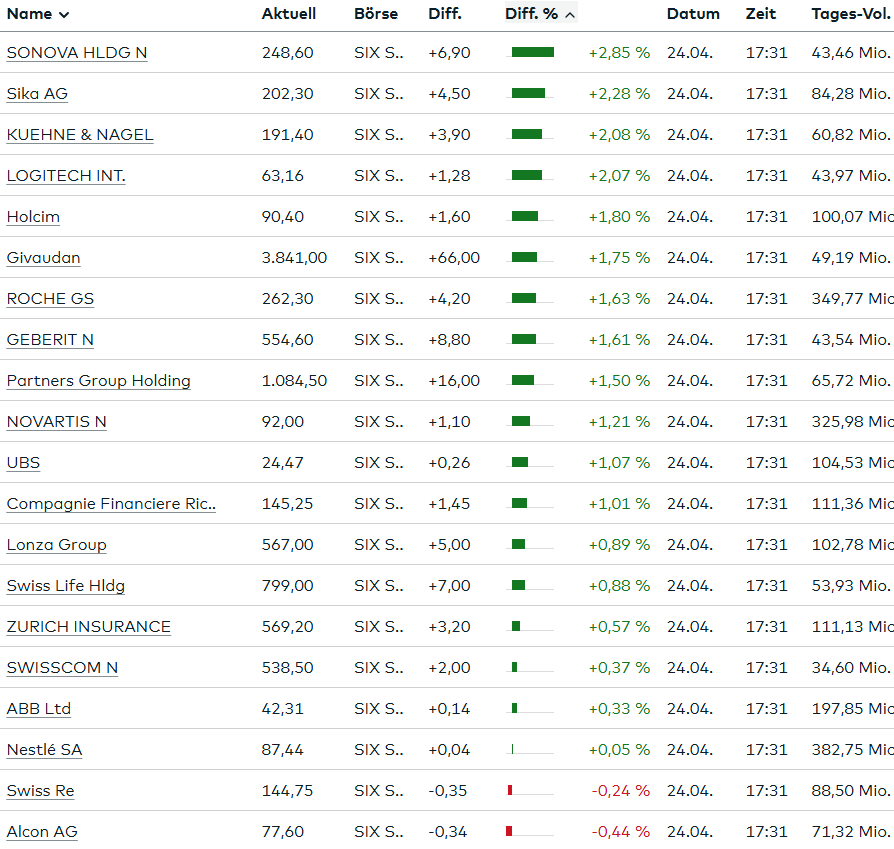

Sonova (+2,9 % auf 248,60 CHF)

Top-Performer im SMI. Der Hörgerätehersteller profitiert von der Hoffnung auf Entspannung im US-chinesischen Zollkonflikt, der seine Produktionskette betrifft.

Roche (+1,6 %)

Pharmariese überzeugt mit einem Umsatzplus von 6 % im ersten Quartal. Ausblick bestätigt; Analysten erwarten mögliche Anhebung im Jahresverlauf.

Nestlé (+0,05 % auf 87,44 CHF)

Trotz solider Zahlen und einem organischen Wachstum von 2,8 % zeigte sich der Kurs wenig bewegt. Gründe: vorsichtiger Ausblick angesichts makroökonomischer Unsicherheiten und Preisdruck.

SGS (+1,7 %)

Rekordumsatz im ersten Quartal (CHF 1,68 Mrd., +6 %). Analysten sprechen von solider Entwicklung, getragen u. a. von den Segmenten Nachhaltigkeit und Digital Trust.

Kühne+Nagel (+2,1 % auf 191,40 CHF)

Nettogewinn über Erwartung (CHF 291 Mio.), Umsatz +15 %. Prognose zurückhaltend angesichts geopolitischer Unsicherheiten, dennoch starke operative Leistung.

Sika (+2,3 % auf 202,30 CHF), Logitech (+2,1 % auf 63,16 CHF), VAT (+2,6 %)

Zykliker im Aufwind, getragen von verbesserten globalen Konjunkturaussichten und positiver Stimmung im Technologiesektor.

Verlierer im SMI:

- Alcon: -0,4 % auf 77,60 CHF – schwache Tendenz ohne spezifische Nachrichten.

- Swiss Re: -0,2 % auf 144,75 CHF – unter Druck wegen allgemeiner Unsicherheit im Rückversicherungssektor.

3. Bewegungen im breiten Markt (SPI)

- Belimo: +12 % – starkes Wachstum (Q1-Umsatz +23,6 %), Ausblick angehoben.

- Galderma: ebenfalls +12 % – sehr guter Jahresstart.

- Vontobel: -3,3 % – enttäuschende Entwicklung der Kundengelder.

- Helvetia (-1,8 %) und Baloise (+1,7 %) – Anleger noch unentschlossen nach Fusionsplänen.

4. Internationale Indizes (zum Vergleich)

- EURO STOXX 50: +0,27 % auf 5’112,59 – verhaltener Anstieg trotz positiver Unternehmenszahlen.

- DAX: +0,49 % auf 22’069,37 – Unterstützung durch stabilen Ifo-Index trotz Zollunsicherheiten.

5. Devisen & Zinsen

- EUR/CHF: stabil bei 0,9400

- USD/CHF: leicht schwächer bei 0,8278 (–0,31 %)

- Bundesanleihe (CH): Rendite -0,48 % bei 0,4150 – Flucht in sichere Häfen hält an.

6. Rohstoffe und Krypto

- Ölpreis (Brent): -1,20 % auf 65,31 USD – belastet durch globale Nachfrageunsicherheit.

- Gold: +1,21 % auf 3’328,13 USD – starker Safe-Haven-Zufluss.

- Bitcoin: +0,05 % auf 93’263,36 USD – kaum Bewegung trotz leicht wachsender Risikofreude.

Fazit:

Der Schweizer Finanzplatz zeigte sich am heutigen Tag robust und gut gestützt durch Quartalsergebnisse. Vor allem zyklische Werte und Pharmariesen sorgten für einen klaren Anstieg der Leitindizes. Unsicherheiten im internationalen Handelsumfeld bleiben bestehen, doch dominiert derzeit die Hoffnung auf Lösungen im Zollkonflikt. Anleger zeigen sich selektiv, bewerten Quartalszahlen differenziert – Nestlé etwa konnte trotz solider Resultate nicht überzeugen. Der Markt bleibt volatil, aber mit Aufwärtstendenz.

Saisonbereinigtes öffentliches Defizit im Euroraum bei 3,2 %

1. Ausgangslage

Während der Euroraum und die EU im vierten Quartal 2024 ein deutliches strukturelles Defizit von 3,2 % bzw. 3,4 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aufwiesen, steht die Schweiz mit einem saisonbereinigten Überschuss von 0,8 % des BIP vergleichsweise solide da.

Dies ist kein Einzelfall, sondern Ausdruck einer konsequenten Haushaltspolitik, wie sie seit Jahren im Rahmen der Schuldenbremse praktiziert wird – ein Instrument, das im europäischen Kontext nach wie vor Seltenheitswert hat.

2. Schweizer Fiskalpolitik als Stabilitätsanker

Die Schweiz verfolgt eine antikonzjunkturelle Finanzpolitik, die strukturelle Defizite systematisch vermeidet. Die Schuldenbremse, die seit 2003 in der Bundesverfassung verankert ist, verpflichtet den Bund dazu, mittelfristig Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

Diese Politik trägt nun Früchte:

- Keine pandemiebedingte Schuldenkrise, trotz massiver fiskalischer Hilfsprogramme.

- Wiederaufnahme des Überschusses bereits ab 2022, wie auch im Bericht von Eurostat für 2024 erkennbar.

Die Schweiz profitiert darüber hinaus von einem vergleichsweise hohen Vertrauen in ihre Wirtschaft und stabile Währungs- und Zinsverhältnisse, was die Refinanzierung erleichtert.

3. Kontraste zur EU

Der Vergleich zeigt strukturelle Schwächen der europäischen Fiskalpolitik:

| Kennzahl (Q4/2024) | Schweiz | Euroraum | EU |

|---|---|---|---|

| Saisonbereinigtes Defizit | +0,8 % | -3,2 % | -3,4 % |

| Gesamteinnahmen (% BIP) | n. v. | 46,6 % | 46,1 % |

| Gesamtausgaben (% BIP) | n. v. | 49,9 % | 49,5 % |

Während die Schweiz ihren Haushalt konsolidiert, nehmen viele EU-Staaten wachsende Defizite hin – und das teils ohne unmittelbare wirtschaftliche Schocks. In Frankreich oder Polen, wo die Defizitquote bei über 6 % liegt, stellt sich zunehmend die Frage der langfristigen Tragfähigkeit.

4. Kritische Würdigung

Aus Schweizer Sicht offenbaren sich mehrere Problemfelder in der EU:

- Fehlende fiskalische Koordination trotz gemeinsamer Währung im Euroraum.

- Disziplinierungsmechanismen wie der Stabilitäts- und Wachstumspakt sind wirkungsschwach oder politisch blockiert.

- Langfristige Schuldenquoten steigen, was die Handlungsfähigkeit künftiger Generationen einschränkt.

Die Schweiz zeigt hingegen, dass finanzpolitische Solidität und Wohlstand kein Widerspruch sind. Investitionen in Bildung, Infrastruktur und soziale Sicherungssysteme wurden trotz Schuldenbremse nicht vernachlässigt – im Gegenteil: Sie wurden effizienter.

5. Fazit

Die Daten des Eurostat-Berichts zeigen eine zunehmende finanzpolitische Erosion in Teilen Europas, während die Schweiz fiskalische Stabilität als Standortvorteil weiter ausbaut. Gerade vor dem Hintergrund globaler Unsicherheiten (z. B. Zinswende, geopolitische Spannungen) erweist sich Fiskaldisziplin als strategische Reserve.

Die Schweiz bleibt damit ein finanzpolitisches Gegenmodell zur EU – nicht nur aus technokratischer Sicht, sondern zunehmend auch als moralischer Kompass im Umgang mit öffentlichem Geld.

Kurzarbeit als Reaktion auf US-Zölle: Unterstützung für Schweizer Unternehmen in der Krise

Die neuen US-Zölle auf Industrieprodukte wie Stahl, Aluminium und Autos führen seit einem Monat zu Auftragsverlusten in der Schweizer Wirtschaft. Um Entlassungen zu verhindern, ermöglicht das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) ab sofort die Anmeldung von Kurzarbeit für betroffene Unternehmen. Besonders stark betroffen sind Branchen wie der Maschinenbau, die Elektrotechnik und die Präzisionsinstrumenten-Herstellung. Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Kurzarbeit ist ein Arbeitsausfall von mindestens 10 %, wobei Unternehmen sowohl direkt als auch indirekt von den Zöllen beeinträchtigt sein können. Branchenvertreter, darunter Jean-Philippe Kohl von Swissmem, begrüßen die Maßnahme als wichtige Unterstützung, um Arbeitskräfte zu halten und Zeit zur Bewältigung der Krise zu gewinnen. Allerdings bleibt die Situation herausfordernd: Sollten die Zölle weiter steigen, droht ein deutlicher Anstieg an Kurzarbeitsanträgen, da Märkte kurzfristig wegfallen könnten. Die Schweizer Wirtschaft steht somit vor einer Phase der Unsicherheit, in der Kurzarbeit eine zentrale Rolle bei der Abfederung der negativen Auswirkungen spielt.

Rückgang bei Neuimmatrikulationen: Automarkt in der Schweiz und Liechtenstein leidet unter Zöllen und CO2-Regulierung

Der Automarkt in der Schweiz und Liechtenstein befindet sich im ersten Quartal 2025 in einer schwierigen Phase. Die Zahl der Neuimmatrikulationen ist im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 % gesunken, wobei insgesamt nur noch 61.503 neue Fahrzeuge in Verkehr gesetzt wurden – ein Rückgang von 9,5 %. Besonders stark betroffen sind Wohnmobile, deren Verkaufszahlen um 35,8 % eingebrochen sind. Auch etablierte Hersteller wie Toyota, Mercedes-Benz und Peugeot verzeichnen deutliche Rückgänge. Hauptgründe für die Kaufzurückhaltung sind die anhaltende Unsicherheit durch die US-Zolldiskussion sowie die vom Bundesrat eingeführte CO2-Verordnung, die zusätzlichen Druck auf Konsumenten und Hersteller ausübt. Die Autoimporteure zeigen sich pessimistisch und erwarten aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage und der Verunsicherung bei Wirtschaft und Konsumenten keine kurzfristige Besserung der Marktaussichten. Der Automarkt steht damit vor weiteren Herausforderungen in den kommenden Monaten.

SNB indirekt am Kryptomarkt beteiligt: Zwischen Ablehnung und Investment

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat sich unter der Führung ihres Chefs Martin Schlegel klar gegen Bitcoin als Reservewährung positioniert. Gründe dafür sind die erheblichen Preisinstabilitäten und Sicherheitsrisiken, die mit der Kryptowährung verbunden sind. Dennoch ist die SNB indirekt an der Kursentwicklung von Bitcoin beteiligt, da sie Aktien des Unternehmens Microstrategy hält, das seinerseits massiv in Bitcoin investiert.

Microstrategy verfolgt eine aggressive Strategie und finanziert seine Bitcoin-Käufe sowohl mit Eigen- als auch mit Fremdkapital. Das Unternehmen plant bis 2027 insgesamt 42 Milliarden US-Dollar in Bitcoin zu investieren und besitzt derzeit über 538’000 Bitcoin. Diese Vorgehensweise ist jedoch umstritten, da ein starker Kursrückgang der Kryptowährung das Unternehmen in erhebliche Schwierigkeiten bringen könnte.

Aus politischer Perspektive wurde eine Volksinitiative abgelehnt, die die SNB zum direkten Kauf von Bitcoin hätte zwingen sollen. Die politischen Parteien betonen die Unabhängigkeit der Nationalbank und lehnen staatliche Eingriffe in deren Entscheidungen ab. Die SNB selbst verfolgt eine passive Investmentstrategie, bei der sie die globalen Aktienmärkte abbildet. Dadurch spiegeln ihre Anlagen auch Entwicklungen im Kryptomarkt wider – allerdings ohne direkte Beteiligung an Kryptowährungen wie Bitcoin. Die indirekte Verbindung bleibt somit ein unbeabsichtigtes Nebenprodukt ihrer breit angelegten Strategie.

Güterverkehr in der Schweiz rückläufig – Positive Trends beim Personenverkehr

Der Güterverkehr in der Schweiz zeigt weiterhin Schwäche: Im ersten Quartal 2025 sank die Güterverkehrsleistung um 1,9 Prozent auf 2,86 Milliarden Nettotonnenkilometer im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders auffällig ist dabei, dass die alpenquerenden Transporte um 1,3 Prozent zulegten, was jedoch nicht ausreichte, um die insgesamt negative Entwicklung des Güterverkehrs zu kompensieren. Bereits im Vorjahr hatte der schwierige wirtschaftliche Rahmen in Europa die Leistungen belastet.

Anders sieht die Situation im Personenverkehr aus. Hier wurden im ersten Quartal 2025 insgesamt 5,51 Milliarden Personenkilometer registriert, ein Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Seit der Covid-Pandemie konnte der Personenverkehr in jedem ersten Quartal zulegen. Allerdings verzeichnete Litra, der Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr, einen Rückgang von 6,3 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2024. Dieser Rückgang wird jedoch als typischer saisonaler Effekt gewertet, da die Nachfrage üblicherweise gegen Jahresende ihren Höhepunkt erreicht.

Litra unterstreicht die „auffälligen Entwicklungen“ im Güterverkehr, insbesondere den Kontrast zwischen den alpenquerenden Transporten und der Gesamtbilanz. Die Zahlen verdeutlichen die anhaltenden Herausforderungen im Güterverkehr, während der Personenverkehr weiterhin stabil wächst.

Erste Anzeichen einer Erholung: Chancen für Berufseinsteiger auf dem Schweizer Stellenmarkt

Nachdem der Schweizer Stellenmarkt Ende 2024 einen Tiefpunkt erreicht hatte, zeigen die Zahlen des ersten Quartals 2025 erste Anzeichen einer leichten Erholung. Besonders Berufseinsteiger profitieren von dieser Entwicklung, wie eine Studie des Swiss Job Market Index der Adecco Group und der Universität Zürich aufzeigt.

Im Vergleich zum letzten Quartal 2024 stieg die Zahl der neu ausgeschriebenen Stellen um 2 Prozent. Gegenüber dem ersten Quartal 2024 bleibt der Markt jedoch weiterhin unter Druck, mit einem Rückgang von 9 Prozent bei den Stelleninseraten. Während die Gesamtzahl offener Stellen seit Mitte 2023 rückläufig ist, wächst der Anteil an Stellen, die keine Berufserfahrung oder Weiterbildung voraussetzen. Diese Entwicklung begünstigt insbesondere Berufseinsteiger: Lag ihr Anteil am gesamten Stellenangebot im Jahr 2019 noch bei 21 Prozent, so stieg er im ersten Quartal 2025 auf 28,8 Prozent.

Besonders gefragt sind Berufseinsteiger in Gesundheitsberufen wie Ärzten und Pflegefachkräften sowie in den Naturwissenschaften, etwa als Ingenieure und Biowissenschaftler. Auch Büro- und Verwaltungsfachkräfte werden vermehrt gesucht. Der Dienstleistungs- und Verkaufsbereich wies im Jahr 2024/25 mit 40,9 Prozent den höchsten Anteil an Einsteigerstellen auf.

Die erhöhte Nachfrage nach Berufseinsteigern wird vor allem durch den Fachkräftemangel und den demografischen Wandel getrieben. Mittel- und Großunternehmen rekrutieren verstärkt junge Arbeitskräfte, um ihre Stellen zu besetzen, auch wenn diese zunächst über eine geringere Produktivität verfügen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen: Der Anteil an Stellen mit höheren Bildungsabschlüssen, wie einer Lehre, einem Hochschul- oder Fachhochschulabschluss, hat zugenommen.

Trotz der positiven Signale bleibt der Arbeitsmarkt angesichts der globalen Wirtschafts- und Sicherheitslage angespannt. Experten prognostizieren jedoch ein moderates BIP- und Stellenwachstum in den kommenden Monaten, was weitere Hoffnung auf eine allmähliche Erholung macht.

Einbruch bei Nutzfahrzeug-Neuimmatrikulationen: Zölle und CO2-Vorgaben belasten den Markt

Der Markt für neue Nutzfahrzeuge in der Schweiz und Liechtenstein hat im ersten Quartal 2025 einen drastischen Rückgang erlebt. Mit einem Minus von knapp 18 Prozent sind nur noch gut 8800 Fahrzeuge in Verkehr gesetzt worden, verglichen mit über 10’700 im Vorjahreszeitraum. Besonders betroffen ist das Segment der Personen-Transportfahrzeuge, wo die Zahl der Neuimmatrikulationen um mehr als 35 Prozent einbrach. Der Camper-Boom, der durch die Covid-Pandemie ausgelöst wurde, scheint damit endgültig vorbei zu sein.

Der Importeurverband Auto Schweiz macht insbesondere die anhaltenden Zolldiskussionen für den Einbruch verantwortlich. Die täglichen Hiobsbotschaften über mögliche amerikanische Zölle verunsichern Unternehmen massiv. Viele Firmen verschieben deshalb große Investitionen wie den Kauf neuer Fahrzeuge in die Zukunft. Dies betrifft auch leichte Nutzfahrzeuge (bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht), deren Neuimmatrikulationen um 13,7 Prozent auf 6727 Fahrzeuge zurückgingen. Da dieses Segment stark von KMU genutzt wird, gilt es als Gradmesser für die allgemeine Wirtschaftslage.

Noch dramatischer fällt der Rückgang bei schweren Nutzfahrzeugen (über 3,5 Tonnen) aus, die ein Minus von 18,7 Prozent und nur noch 928 Neuzulassungen verzeichnen. Allerdings zeigt sich hier ein Trend zur Elektrifizierung: Von den neu zugelassenen Fahrzeugen wurden 169 rein elektrisch angetrieben, was einem Marktanteil von gut 18 Prozent entspricht. Diese Entwicklung wird durch die Befreiung von der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) sowie strengere CO2-Vorgaben gefördert.

Die rückwirkend eingeführte CO2-Verordnung belastet jedoch zusätzlich die Stimmung in der Branche. Auto Schweiz warnt, dass sich die Aussichten für den Gesamtmarkt in absehbarer Zeit nicht merklich verbessern werden. Der Kombination aus geopolitischen Unsicherheiten, verschärften regulatorischen Anforderungen und wirtschaftlicher Zurückhaltung droht der Nutzfahrzeugmarkt weiter unter Druck zu geraten.

Roche wächst im ersten Quartal trotz Fokus auf 50-Milliarden-US-Investition

Der Schweizer Pharmakonzern Roche verzeichnete im ersten Quartal 2025 ein solides Wachstum, das jedoch von der kürzlich angekündigten 50-Milliarden-Dollar-Investition in den USA überschattet wurde. Der Gesamtumsatz stieg um 7 Prozent auf 15,4 Milliarden Franken (zu konstanten Wechselkursen um 6 Prozent). Haupttreiber war die Pharmasparte mit einem Plus von 9 Prozent auf 11,9 Milliarden Franken, besonders dank neuerer Medikamente wie Vabysmo, Phesgo und Hemlibra. Die Diagnostiksparte blieb mit 3,5 Milliarden Franken stabil, wobei chinesische Gesundheitsreformen das Wachstum bremsten, was jedoch durch erhöhte Nachfrage nach immundiagnostischen Produkten ausgeglichen wurde.

Konzernchef Thomas Schinecker betonte, dass die geplanten US-Investitionen bis Ende des Jahrzehnts nicht zu Lasten anderer Projekte oder Länder gehen würden und keine zusätzlichen Ausgaben für den Konzern bedeuteten. Roche bestätigte seine Jahresprognose mit einem erwarteten Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und einem Anstieg des Kerngewinns je Aktie im hohen einstelligen Bereich. Bezüglich drohender US-Zölle zeigte sich das Management gelassen und verwies auf bereits getroffene Maßnahmen wie erhöhte Lagerbestände und die Verlagerung der Produktion wichtiger Medikamente in die USA.

Schweizer Personenverkehr wächst, Güterverkehr lahmt weiter

Im ersten Quartal 2025 zeigt der öffentliche Verkehr in der Schweiz eine gemischte Bilanz. Laut dem Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr (Litra) wurden 5,51 Milliarden Personenkilometer registriert, was einem Anstieg von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Bemerkenswert ist, dass der Personenverkehr seit der Covid-Pandemie in jedem ersten Quartal Zuwächse verzeichnen konnte. Der saisonale Rückgang von 6,3 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2024 entspricht laut Litra dem typischen Jahresverlauf, da die Nachfrage traditionell zum Jahresende ihren Höhepunkt erreicht.

Der Güterverkehr hingegen setzt seinen Abwärtstrend fort und verzeichnete einen Rückgang von 1,9 Prozent auf 2,86 Milliarden Nettotonnenkilometer im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Interessanterweise konnten die alpenquerenden Verkehrsleistungen innerhalb des Güterverkehrs um 1,3 Prozent zulegen, was jedoch nicht ausreichte, um die negative Gesamtentwicklung zu kompensieren. Bereits im ersten Quartal 2024 hatte Litra die schwierige wirtschaftliche Lage in Europa als Mitursache für die rückläufigen Zahlen im Güterverkehr genannt.

Nestlé wächst im ersten Quartal dank höherer Preise für Kaffee und Schokolade

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé ist mit einem Umsatzplus von 2,8 Prozent aus eigener Kraft besser als erwartet ins Jahr 2025 gestartet. In den ersten drei Monaten setzte der Konzern 22,6 Milliarden Franken um, wobei das Wachstum hauptsächlich durch Preiserhöhungen von durchschnittlich 2,1 Prozent erzielt wurde. Besonders deutlich fielen die Preisaufschläge im Süßwarengeschäft mit 10,1 Prozent aus.

Die höheren Preise führten allerdings zu einer gedämpften Nachfrage – die verkauften Mengen stiegen nur noch um 0,7 Prozent, nach 1,5 Prozent im Schlussquartal 2024. Bei Süßwaren gingen die Verkaufsmengen sogar um 1,1 Prozent zurück, während sie bei Getränken trotz Preiserhöhungen stabil blieben. CEO Laurent Freixe zeigte sich dennoch zufrieden und betonte die „Preismacht“ des Konzerns besonders im Kaffeegeschäft.

Herausforderungen erlebte Nestlé im Gesundheitsbereich, wo das Wachstum auf 4,2 Prozent zurückging. Während Premium-Marken wie Orgain weiterhin gut liefen, enttäuschten andere Nahrungsergänzungsmittel-Marken. Die kürzlich von US-Präsident Trump verhängten Zölle auf Schweizer Produkte betreffen vor allem Nespresso-Kapseln, wobei der Konzern laut Finanzchefin Anna Manz weitere Preiserhöhungen in den USA prüft.

Für das Gesamtjahr 2025 bleibt Nestlé bei seinem Ziel eines organischen Wachstums von mindestens 4 Prozent und strebt eine verbesserte Gewinnmarge an. Der neue CEO Freixe setzt auf den Abbau von Doppelspurigkeiten, mehr Innovationen und Einsparungen von 700 Millionen Franken. Trotz des positiven Quartals reagierten die Investoren zurückhaltend – der wahre Test für den noch fragilen Turnaround stehe im zweiten Quartal an.

Schweizer Fondsmarkt erreicht Rekordhöhe im ersten Quartal 2025

Der Schweizer Fondsmarkt hat das erste Quartal 2025 mit einem neuen Rekordvolumen von 1628,6 Milliarden Franken abgeschlossen. Dies entspricht einem Anstieg von 1,6 Prozent oder 24,9 Milliarden Franken seit Jahresbeginn. Haupttreiber dieses Wachstums waren Nettoneugeldzuflüsse in Höhe von 17,5 Milliarden Franken (+1,1 Prozent).

Besonders gefragt waren Obligationenfonds mit Zuflüssen von 7,8 Milliarden Franken, gefolgt von Aktienfonds (+6,1 Mrd.), Geldmarktfonds (+4,3 Mrd.) und Rohstofffonds (+0,7 Mrd.). Alternative Anlagen konnten mit einem Plus von 14 Millionen Franken nur leicht zulegen, während Anlagestrategiefonds (-1,3 Mrd.) und Immobilienfonds (-95 Mio.) Abflüsse hinnehmen mussten.

Die Marktstruktur wird weiterhin von der UBS dominiert, die mit 35,1 Prozent den größten Marktanteil hält. Dahinter folgen Swisscanto (10,9 Prozent), Blackrock (9,2 Prozent) und Pictet (5,9 Prozent).

Trotz des Rekordstands steht der Markt vor wirtschaftlichen Herausforderungen. Ein von den USA ausgehender Handelskrieg beeinträchtigte das Vertrauen der Investoren und führte zu erheblichen Schwankungen an den Aktienmärkten, was die positive Gesamtentwicklung des Fondsmarktes jedoch nicht verhindern konnte.

Roche mit starkem Wachstum im ersten Quartal dank innovativer Medikamente

Der Schweizer Pharmakonzern Roche verzeichnete im ersten Quartal 2025 ein beachtliches Umsatzwachstum von 7 Prozent. Wesentlicher Treiber dieser positiven Entwicklung war die starke Nachfrage nach den innovativen Medikamenten Vabysmo gegen schwere Augenkrankheiten, dem Brustkrebsmittel Phesgo und Hemlibra zur Behandlung von Hämophilie A.

Mit einem Umsatz von 11,9 Milliarden Franken und einem Zuwachs von 9 Prozent erwies sich die Pharmasparte als Hauptwachstumsmotor des Konzerns. Die Diagnostikabteilung hingegen konnte ihren Umsatz mit 3,5 Milliarden Franken auf dem Niveau des Vorjahres halten.

Wie bei Roche üblich, wurden für das erste Quartal keine Gewinnzahlen veröffentlicht. Diese Kennzahlen gibt der Konzern traditionell nur nach drei und neun Monaten bekannt. Für das Gesamtjahr 2025 bleibt Roche zuversichtlich und bestätigt seine bisherigen Ziele, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen.

Schweizer Hotellerie: Ausländische Gäste treiben Wachstum im März

Die Schweizer Hotellerie hat im März 2025 nach einem Rückgang im Februar wieder leicht zugelegt. Die Zahl der Übernachtungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,2 Prozent. Dieser Anstieg ist vor allem auf ausländische Gäste zurückzuführen, während die Nachfrage von inländischen Gästen rückläufig war.

Laut einer provisorischen Schätzung des Bundesamts für Statistik (BFS) verzeichneten ausländische Besucherinnen und Besucher ein Plus von 1,9 Prozent bei den Logiernächten. Bei den Schweizer Gästen hingegen sank die Zahl der Übernachtungen um 1,4 Prozent. Besonders positiv entwickelte sich die Nachfrage aus den USA, wo die Übernachtungen um 14 Prozent zunahmen. Auch aus China kamen wieder mehr Touristen (+3,2 %), während die Golfstaaten einen deutlichen Rückgang von 6,3 Prozent aufwiesen. Asien insgesamt verzeichnete ein leichtes Wachstum von 1,1 Prozent.

Aus Europa kamen dagegen weniger Gäste (-1,2 %). Von den wichtigsten europäischen Herkunftsländern verzeichnete die Schweizer Hotellerie nur bei den Niederlanden ein Plus von 5,0 Prozent. Bei den traditionell starken Märkten wie Deutschland (-4,1 %), dem Vereinigten Königreich (-7,4 %), Frankreich (-5,9 %) und Italien (-1,7 %) wurden Rückgänge verzeichnet.

Dieser Trend spiegelt die Entwicklung der ersten beiden Monate des Jahres wider: Schweizer Gäste buchten weniger Übernachtungen (-3,5 %), während die Nachfrage von internationalen Gästen um 4,5 Prozent zunahm. Insgesamt wurden in den ersten zwei Monaten 6,55 Millionen Übernachtungen registriert, ein leichtes Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit dem erneuten Anstieg im März scheint die Branche auf Kurs zu sein, den Rekordwert von 2024 zu übertreffen, als insgesamt 42,8 Millionen Übernachtungen gezählt wurden – die höchste jemals erfasste Zahl.

Die Schweizer Hotellerie profitiert somit weiterhin von der steigenden Internationalisierung des Tourismus, während die inländische Nachfrage stagniert. Die Branche bleibt jedoch abhängig von globalen Entwicklungen und der wirtschaftlichen Lage in wichtigen Herkunftsländern.