Tagesanalyse Schweizer Finanzmarkt – Montag, 31. März 2025

Am heutigen Montag verzeichnete der Schweizer Finanzplatz einen deutlichen Rückschlag. Die wichtigsten Schweizer Aktienindizes gerieten stark unter Druck, was auf eine Kombination aus geopolitischer Unsicherheit, Inflationsängsten und den angekündigten Strafzöllen der USA zurückzuführen ist. Der Risikoappetit der Anleger ist deutlich zurückgegangen, was in einem massiven „Risk-off“-Modus mündete. Die Investoren verlagerten Kapital in sichere Häfen wie Gold und Bundesobligationen.

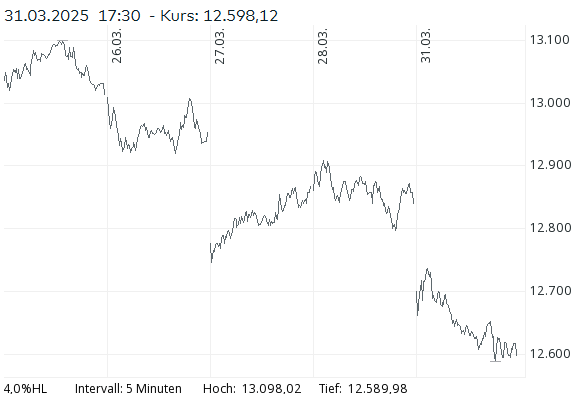

1. Indizes im Überblick

- SMI: -1,89 % auf 12’598.12 Punkte

Der Leitindex rutschte intraday bis auf 12’585,99 ab, blieb jedoch trotz Verlust seit Jahresbeginn ca. 8,4 % im Plus. - SLI: -2,02 % auf 2’032,20 Punkte

Alle ausser ein Titel im SLI schlossen im Minus. - SPI: -1,73 % auf 16’824.30 Punkte

- EURO STOXX 50: -1,52 % auf 5’250.27 Punkte

- DAX: -1,33 % auf 22’161.72 Punkte

Der Rückgang bei den europäischen Indizes wurde vor allem durch konjunkturabhängige Sektoren wie Rohstoffe, Industrie und Automobilbau verursacht.

2. Unternehmenswerte – Tops und Flops im SMI & breiten Markt

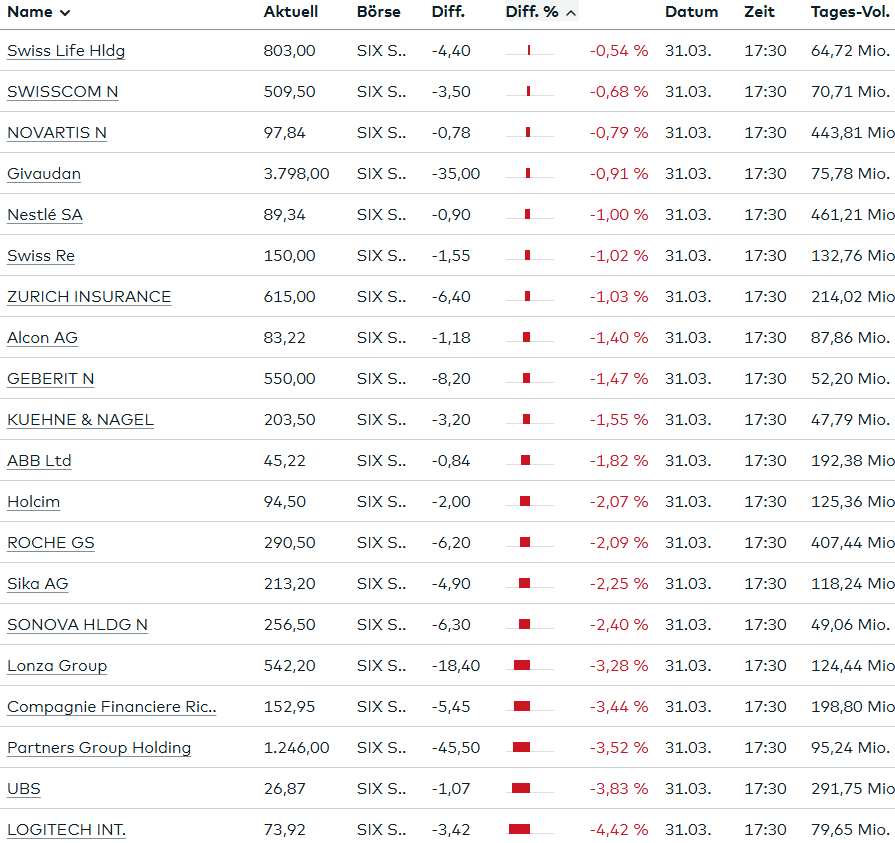

Stärkste Verlierer (SMI/SLI):

- Logitech: -4,42 % auf 73,92 CHF

Belastet durch Verluste im US-Techsektor (Nasdaq -1,25 %). - UBS: -3,83 % auf 26,87 CHF

Neben schwacher Marktstimmung belastet die Debatte um Kapitalausstattung. - ABB: -3,71 % auf 45,22 CHF

Zusätzlich Dividendenabschlag von 0,90 CHF. - Partners Group: -3,52 % auf 1’246.00 CHF

- Richemont: -3,44 % auf 152,95 CHF

Belastet durch Kurszielsenkung der HSBC.

Technologie- und zyklische Werte:

- VAT: -3,4 %, Comet: -4,2 %, Inficon: -2,9 %, AMS Osram: -3,6 %

Verluste durch Schwäche in US-Techsektor. - SIG: -3,9 %, Straumann: -3,0 %, Adecco: -3,2 %

Stabilere oder defensive Werte:

- Schindler (PS): +0,4 % – einziger Gewinner im SLI.

- Swisscom: -0,68 %, Nestlé: -1,0 %, Novartis: -0,79 %, Lindt&Sprüngli PS: -0,1 %

Diese defensiven Titel hielten sich vergleichsweise gut.

Roche (GS): -2,1 %

Unsicherheiten durch Rücktritt eines FDA-Mitglieds im Biotech-Sektor.

Versicherer:

- Swiss Life: -0,54 %, Swiss Re: -1,02 %, Zurich: -1,03 %

Versicherungsaktien gelten weiterhin als stabile Werte.

Hintere Ränge:

- Varia US Properties: -14 % – Verlust durch negative Bilanz und Dividendenverzicht.

- Leonteq: -10 %, DKSH: -6,5 %, Medmix: -5,1 % (UBS-Kurszielsenkung).

- Meyer Burger: +5,6 % – getrieben durch Shortcovering.

3. Devisen, Zinsen und Rohstoffe

- EUR/CHF: +0,19 % auf 0.9557

- USD/CHF: +0,49 % auf 0.8846

Der Franken zeigte sich robust, insbesondere gegenüber dem Euro. - 10-jährige Bundesobligation: -9,03 % auf 0,5140 %

Stark gestiegene Nachfrage nach sicheren Anlagen lässt Renditen fallen. - Gold: +1,09 % auf 3’116.44 USD

Neues Allzeithoch – gestützt durch geopolitische Spannungen und Inflationssorgen. - Ölpreis (Brent): +2,89 % auf 74.54 USD

Fester durch Angebotsängste wegen geopolitischer Lage im Nahen Osten. - Bitcoin: +1,16 % auf 83’669.55 USD

Zeigt sich erneut als Alternativanlage in unsicheren Märkten.

4. Makroökonomischer Hintergrund

- US-Handelszölle als Hauptbelastung:

Präsident Trump kündigt am Mittwoch umfassende Zölle an („reziproke Zölle“), betroffen wären u.a. Auto-Importe weltweit. Dies schürt Ängste vor einem Handelskrieg und möglichen globalen Rezessionstendenzen. - Inflation & Zentralbanken:

Steigende Inflationserwartungen treffen auf schwache Konjunkturdaten – besonders in den USA droht eine Stagflation. Die EZB erwägt laut Marktteilnehmern eine Zinspause im April. - Geopolitik:

Ukraine-Krieg ohne Fortschritt bei Waffenruhe, verschärfte Lage im Nahen Osten (Israel/Gaza).

Fazit

Der Schweizer Finanzplatz erlebte mit -1,89 % im SMI einen der schwächsten Handelstage des Jahres. Der Verkaufsdruck richtete sich insbesondere gegen Finanz-, Technologie- und zyklische Werte. Die defensive Seite des Markts bot nur begrenzt Schutz. Geopolitische Risiken, Inflationsängste und die bevorstehenden US-Zölle sorgen für Verunsicherung und eine Flucht in sichere Häfen wie Gold, CHF und Staatsanleihen. Die Volatilität dürfte bis zur Zollentscheidung am Mittwoch hoch bleiben.

Armutsquote in der Schweiz 2023 stabil bei 8,1 %

Im Jahr 2023 lebten rund 708 000 Personen oder 8,1 % der Bevölkerung in der Schweiz unter der Einkommensarmutsgrenze – nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr (8,2 %). Die Armutsgrenze lag 2023 bei 2.315 CHF für Einzelpersonen und 4.051 CHF für eine Familie mit zwei Kindern. Diese Grenze wurde aufgrund gestiegener Lebenshaltungskosten angehoben.

Besonders betroffen von Armut:

- Alleinlebende und Einelternhaushalte mit Kindern

- Personen ohne nachobligatorische Ausbildung

- Haushalte ohne Arbeitsmarktteilnahme

Bei erwerbstätigen Personen lag die Armutsquote bei 4,4 %, was einem Anstieg gegenüber 2022 (3,8 %) entspricht – statistisch aber nicht signifikant.

Materielle und soziale Deprivation:

5,5 % der Bevölkerung litten unter mindestens fünf Einschränkungen in 13 definierten Lebensbereichen, z. B.:

- Keine 2.500 CHF für unerwartete Ausgaben verfügbar (18,8 %)

- Kein Geld für den Ersatz abgenutzter Möbel (11,1 %)

- Kein Zugang zu regelmäßigen Freizeitaktivitäten (11,0 %)

- Kein eigenes Geld für persönliche Ausgaben (7,3 %)

Betroffen waren besonders:

- Personen mit tiefer Bildung

- Einelternfamilien

- Ausländerinnen und Ausländer

- Erwerbslose

Zahlungsrückstände nehmen wieder zu:

6,3 % der Bevölkerung hatten mindestens zwei Zahlungsrückstände, z. B. bei Steuern oder Krankenkassenprämien. Damit ist der Wert fast wieder auf dem Niveau von 2019 (7,0 %) – nach einem Rückgang während der Covid-19-Pandemie (2022: 4,8 %).

Wahrnehmung der finanziellen Situation:

Der Anteil der Personen, die mit ihrer finanziellen Lage sehr zufrieden sind, fiel 2023 auf 30,3 % – nach einem pandemiebedingten Hoch von 38,2 % im Jahr 2021. Die gestiegene Zufriedenheit während der Pandemie dürfte mit einem Rückgang der Konsumausgaben bei stabilen Einkommen zusammenhängen.

Schweiz bleibt im europäischen Vergleich privilegiert:

Trotz bestehender sozialer und finanzieller Herausforderungen gehört die Schweiz weiterhin zu den Ländern mit dem höchsten Lebensstandard in Europa – übertroffen nur von Luxemburg, Norwegen und Österreich. Das zeigt sich im hohen medianequivalenzbereinigten Haushaltseinkommen, auch nach Preisniveaukorrektur.

Kritische Bewertung:

Obwohl die stabil gebliebene Armutsquote oberflächlich ein positives Bild zeichnet, offenbaren die begleitenden Indikatoren – etwa die Zunahme von Zahlungsrückständen und Deprivation – eine zunehmende Belastung insbesondere für vulnerable Bevölkerungsgruppen. Die offizielle Armutsdefinition bildet zudem nicht alle relevanten Aspekte ab, etwa versteckte Armut oder regionale Unterschiede bei den Lebenshaltungskosten. Die Diskrepanz zwischen hohem gesamtwirtschaftlichen Lebensstandard und den individuellen Nöten bestimmter Gruppen sollte daher stärker in den öffentlichen Diskurs rücken.

„Analyse der Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern anhand der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) 2022“ (BSS, 2025)

Hintergrund und Zielsetzung

Die Studie im Auftrag des Bundesamts für Statistik (BFS) untersucht die geschlechtsspezifischen Lohnunterschiede in der Schweiz auf Basis der LSE 2022. Sie aktualisiert die Ergebnisse vorheriger Erhebungen und quantifiziert den Anteil der Lohnlücke, der durch beobachtbare Faktoren erklärbar ist, sowie den Anteil, der unerklärt bleibt.

Zentrale Ergebnisse

- Durchschnittslöhne (Vollzeit, brutto):

- Männer: CHF 8’398

- Frauen: CHF 7’034

⇒ Differenz: −16,2 %

- Medianlöhne:

- Männer: CHF 7’025

- Frauen: CHF 6’281

⇒ Differenz: −10,6 %

- Logarithmierte Lohndifferenz (ökonometrisch):

- Gesamtwirtschaft: 14,6 %

- Davon 7,6 % erklärbar

- 7,0 % unerklärt

- Gesamtwirtschaft: 14,6 %

- Sektorvergleich:

- Privater Sektor:

Unerklärte Differenz: 7,2 % (2020: 8,1 %) - Öffentlicher Sektor:

Unerklärte Differenz: 6,7 % (2020: 7,0 %)

- Privater Sektor:

Wichtig: Die „unerklärte Lohndifferenz“ ist kein direktes Mass für Diskriminierung, sondern ein Residualwert, der unbeobachtete Faktoren oder strukturelle Lohnunterschiede erfassen kann.

Differenzierung nach Teilgruppen

- Branchen:

- Höchste Gesamtlohndifferenz: Finanz-/Versicherungsdienstleistungen (30 %)

- Niedrigste: Chemische Industrie (5 %)

- Unerklärte Differenz reicht von 2 % (Gastronomie) bis 13 % (verarbeitendes Gewerbe)

- Regionen:

- Gesamtlohndifferenz: 10–19 %

- Unerklärte Differenz: 5–9 %, je nach Grossregion

- Weitere Merkmale:

- Alter: Unerklärte Differenz steigt mit dem Alter (2 % bei <30 Jahren, 9 % bei >50)

- Ausbildung: Höchste Gesamtdifferenz bei FH/PH-Abschluss (21 %), jedoch niedrigste unerklärte (3 %)

- Zivilstand: Ledige (3 %), Verheiratete (9 %)

- Berufliche Stellung: Höchste Differenz im oberen Kader (11 %)

- Berufsgruppen: Spanne von 1 % (Jurist:innen etc.) bis 22 % (Montageberufe)

- Beschäftigungsgrad: Vollzeit (unerklärt 8 %), Teilzeit (7 %)

- Unternehmensgrösse: Bis 20 Beschäftigte (8 %), darüber stabil bei etwa 7 %

Fazit

Die Studie zeigt, dass der geschlechtsspezifische Lohnunterschied in der Schweiz weiterhin substanziell ist. Zwar lässt sich etwa die Hälfte der Differenz durch objektive Faktoren erklären, doch verbleiben signifikante unerklärte Lohnunterschiede – insbesondere in gewissen Branchen, Berufsgruppen und Altersklassen. Diese Befunde liefern eine fundierte Grundlage für arbeitsmarkt- und gleichstellungspolitische Diskussionen, ohne jedoch abschliessend erklären zu können, ob und in welchem Ausmass direkte Diskriminierung vorliegt.