Die deutsche Politik hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten tiefgreifend verändert. Von einer im Kern konservativen Grundausrichtung unter der frühen Kanzlerschaft Angela Merkels über eine sozialstaatlich geprägte Epoche unter Olaf Scholz bis hin zu einer vermeintlichen konservativen Rückbesinnung unter Friedrich Merz lässt sich eine bemerkenswerte Entwicklung beobachten. Doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass viele der vermeintlichen Wendepunkte mehr Kontinuitäten als echte Brüche darstellen. Deutschland hat sich Schritt für Schritt in Richtung eines stärker interventionistischen, sozialstaatlich geprägten Politikmodells bewegt – mit erheblichen Folgen für Gesellschaft, Wirtschaft und politisches Vertrauen.

Die Merkel-Ära: Vom Konservatismus zur „neuen Mitte“

Als Angela Merkel 2005 das Kanzleramt übernahm, schien die CDU nach der Schröder’schen Reformära (Agenda 2010) die Chance zu haben, eine klassisch konservative, wirtschaftsliberale Politik zu erneuern. In den ersten Jahren dominierte noch der Anspruch, die Staatsfinanzen zu konsolidieren, den Arbeitsmarkt zu flexibilisieren und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im globalen Kontext zu stärken. Doch bald zeigte sich, dass Merkel eine andere Richtung einschlug: Sie führte die Union weg von einem konservativ-programmatischen Kern hin zu einer pragmatischen, von Krisenmanagement und gesellschaftlicher Anpassung geprägten Politik.

Die Finanz- und Eurokrise zwangen sie zu Bankenrettungen und gigantischen Hilfspaketen – Maßnahmen, die mit klassischem Ordoliberalismus wenig zu tun hatten. Der Atomausstieg nach Fukushima, die „Energiewende“, die Ehe für alle und schließlich die liberale Haltung in der Flüchtlingskrise 2015 zeigten deutlich: Merkels CDU war keine konservative Volkspartei alten Zuschnitts mehr, sondern hatte sich zur „neuen Mitte“ verschoben. Damit ging auch ein Erosionsprozess einher: Viele konservative Stammwähler fühlten sich politisch heimatlos und wandten sich der AfD zu, die ursprünglich als Anti-Euro-Partei entstand und später migrationskritische Themen dominierte.

Olaf Scholz: Die sozialstaatliche Expansion

Mit dem Machtwechsel 2021 begann eine neue Phase. Die Ampelkoalition unter Olaf Scholz war zwar heterogen zusammengesetzt, doch in der Praxis dominierten SPD und Grüne die Richtung. Die Corona-Pandemie und später die Energiekrise im Zuge des Ukrainekriegs lieferten den Vorwand für eine bis dahin ungekannte Expansion staatlicher Ausgaben, Subventionen und Sondervermögen. Scholz sprach von der „Bazooka“ – und tatsächlich wurde die Schuldenbremse faktisch ausgehebelt, während Sozialprogramme und Klimaprojekte massiv ausgeweitet wurden.

Gesellschaftspolitisch trat die Ampel progressiv auf: Genderpolitik, Diversität, Klimaschutz als moralisches Leitmotiv. Die FDP konnte hier allenfalls Bremsversuche unternehmen, blieb aber in zentralen Fragen machtlos. Deutschland wandelte sich unter Scholz faktisch zu einem Land, dessen Politik stark sozialdemokratisch-grün geprägt war, ohne dass ein nennenswerter marktwirtschaftlicher Gegenpol bestand. Dies führte zwar kurzfristig zu Krisenstabilität, langfristig aber zu einer wachsenden Staatslast, zu einem Standortnachteil im internationalen Wettbewerb und zu wachsender Frustration in konservativen und bürgerlichen Milieus.

Friedrich Merz: Konservative Wende oder Pseudo-Rückkehr?

Mit dem Kanzleramt Friedrich Merz’ seit 2025 verbanden viele Bürger die Hoffnung auf eine konservative Erneuerung. Merz hatte im Wahlkampf versprochen, Deutschland wieder stärker an Prinzipien von Haushaltsdisziplin, Sicherheit und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit auszurichten. Doch die Realität sieht ernüchternd aus: In Koalition mit der SPD und unter dem fortwährenden Einfluss der Grünen und der politischen Linken gelingt es Merz bislang kaum, eine echte Richtungsänderung herbeizuführen.

Zwar gibt es konservative Akzente in der Rhetorik – etwa eine schärfere Sprache zur Migration oder die Betonung der Nato-Partnerschaft. Doch in der praktischen Politik setzen sich weiterhin sozialdemokratisch-grüne Leitlinien durch: hohe Sozialausgaben, fortgesetzte Energiewende mit massiven staatlichen Eingriffen, liberale Migrationspolitik. Auch gesellschaftspolitisch wirkt der linksliberale Diskurs dominierend. Merz steht damit in einer Tradition, die bereits Merkel kennzeichnete: konservative Etikettierung, aber linkslastige Inhalte.

Struktureller Linkskonsens?

Die Frage drängt sich auf, ob Deutschland überhaupt noch zu einer klar konservativen Politik zurückkehren kann. Denn nicht nur im Parlament, sondern auch in Medien, NGOs, Wissenschaft und Verwaltung dominieren seit Jahren linksliberale Narrative. Selbst konservative Regierungen werden faktisch in ein Netz eingebunden, das ihre Handlungsspielräume stark einschränkt. Dies führt zu einer Art strukturellem Linkskonsens, der quer durch alle Regierungen seit den 2000er-Jahren wirksam ist. Merkel hat diesen Konsens nicht gebrochen, Scholz hat ihn intensiviert, und Merz scheint ihn – trotz gegenteiliger Wahlversprechen – zu akzeptieren.

Folgen für die Demokratie

Diese Entwicklung hat zwei entscheidende Folgen: Erstens wächst ein Repräsentationsdefizit. Große Teile des konservativ-bürgerlichen Lagers fühlen sich politisch nicht mehr ernsthaft vertreten. Dies treibt Wähler in die Arme der AfD oder führt zu wachsender Politikverdrossenheit. Zweitens verschärft sich die gesellschaftliche Polarisierung. Während ein Teil der Bevölkerung die linksliberale Hegemonie begrüßt, wächst auf der anderen Seite das Gefühl, dass demokratische Entscheidungen faktisch nicht mehr zu einem Richtungswechsel führen können.

Fazit

Seit den frühen 2000er-Jahren hat Deutschland eine bemerkenswerte politische Verschiebung erlebt. Von der konservativen Rhetorik und ordnungspolitischen Strenge eines Helmut Kohl ist wenig geblieben. Angela Merkel transformierte die CDU zur „neuen Mitte“, Olaf Scholz baute den sozialstaatlich-interventionistischen Kurs aus, und Friedrich Merz erweist sich bislang eher als Verwalter dieser Linie denn als Gegenpol. Ob es Deutschland gelingt, sich aus diesem strukturellen Linkskonsens zu befreien, bleibt offen. Klar ist nur: Der Vertrauensverlust in die Politik wird weiter wachsen, solange Wahlversprechen und tatsächliche Regierungspolitik so weit auseinanderklaffen.

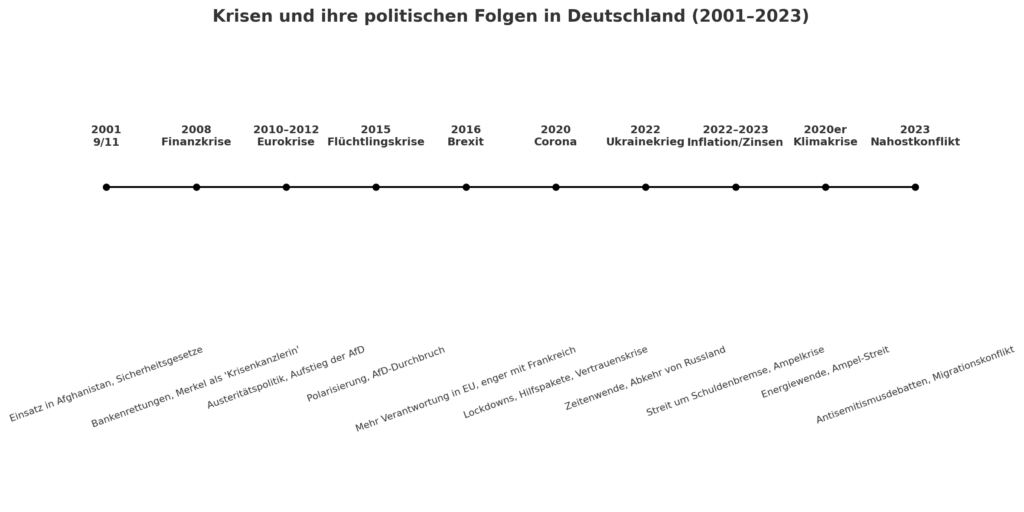

Übersicht der wichtigsten Krisen der letzten 20 Jahre in chronologischer Tabellenform:

| Jahr(e) | Krise / Ereignis | Beschreibung / Auswirkungen |

|---|---|---|

| 2001 | Terroranschläge 9/11 | Al-Qaida-Anschläge in den USA; Beginn des „Krieges gegen den Terror“, Interventionen in Afghanistan und Irak. |

| 2007–2008 | Immobilien- und Hypothekenkrise in den USA | Zusammenbruch des US-Immobilienmarktes, Auslöser für globale Finanzkrise. |

| 2008–2009 | Weltfinanzkrise & Börsencrash | Zusammenbruch von Lehman Brothers; Bankenrettungen, Rezession weltweit. |

| 2010–2012 | Eurokrise | Staatsschuldenkrisen in Griechenland, Irland, Portugal, Spanien; Rettungspakete und Austeritätspolitik. |

| ab 2010 | Arabischer Frühling | Politische Aufstände in Nordafrika und Nahost; Bürgerkriege (v.a. Syrien, Libyen). |

| 2014 | Annexion der Krim durch Russland | Beginn der Ukrainekrise; Sanktionen gegen Russland. |

| 2015 | Flüchtlingskrise | Massiver Zustrom von Geflüchteten aus Syrien, Irak, Afghanistan nach Europa. |

| 2016 | Brexit-Referendum | Entscheidung Großbritanniens für den EU-Austritt, politische Instabilität. |

| ab 2018 | Handelskrieg USA–China | Zölle und Handelsbarrieren, Beginn geopolitischer Blockbildung. |

| 2020 | Corona-Pandemie | Weltweite Gesundheits- und Wirtschaftskrise, Lockdowns, Lieferkettenstörungen. |

| 2021–2022 | Energiekrise | Steigende Energiepreise, verschärft durch russische Lieferstopps im Ukrainekrieg. |

| 2022 | Ukrainekrieg (russische Invasion) | Größter europäischer Krieg seit 1945; geopolitische Zäsur, NATO-Stärkung. |

| 2022–2023 | Inflations- und Zinskrise | Teuerung durch Energie, Lieferketten und Geldpolitik; aggressive Zinsanhebungen. |

| ab 2020er | Klimakrise (verstärkte Wahrnehmung) | Zunehmende Extremwetterereignisse, politische Debatten um Klimaschutz & Transformation. |

| 2023 | Nahostkonflikt (Israel–Hamas) | Eskalation des Gaza-Krieges; geopolitische Spannungen im Nahen Osten. |

Am Beispiel Deutschlands zeigt, wie externe Schocks und Krisen die Innenpolitik, die Parteiensysteme, die Wirtschaftspolitik und auch das Selbstverständnis der Bundesrepublik tiefgreifend geprägt haben. Geht man die von uns in der Tabelle aufgeführten Krisen durch, lässt sich ihr Einfluss auf die deutsche Politik folgendermaßen skizzieren:

1. 9/11 und der „Krieg gegen den Terror“ (2001)

Deutschland wurde sicherheitspolitisch enger an die USA gebunden. Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan war die erste große Auslandsmission im Kampfgebiet – ein Tabubruch für die Nachkriegspolitik. Innenpolitisch führte dies zu verschärften Sicherheitsgesetzen, Überwachungsdebatten und einer Ausweitung der Kompetenzen von Polizei und Geheimdiensten.

2. Immobilienkrise / Finanzkrise (2007–2009)

Deutschland war als Export- und Bankenland massiv betroffen. Die Bundesregierung (Große Koalition) stützte die Finanzwirtschaft (u.a. Rettungspaket für die Hypo Real Estate) und verabschiedete Konjunkturprogramme. Zugleich begann eine Phase wachsender Skepsis gegenüber Finanzmärkten und Globalisierung. Politisch wurde Angela Merkel zur „Krisenkanzlerin“ – ihre ruhige Art im Management verschaffte ihr Stabilitätsbonus.

3. Eurokrise (2010–2012)

Deutschland avancierte zur zentralen Rettungsmacht Europas. Kanzlerin Merkel prägte die Politik der „Stabilitätspakte“ und Austerität, was ihr in Südeuropa den Ruf einer „Sparkanzlerin“ einbrachte. Innenpolitisch verstärkte die Krise die europakritischen Strömungen, was den Aufstieg der AfD (anfangs als Anti-Euro-Partei) begünstigte.

4. Arabischer Frühling (ab 2010)

Zunächst hoffte man auf Demokratisierung, doch mit den Bürgerkriegen – insbesondere in Syrien – kamen Fluchtbewegungen auf Europa zu. Damit war der Boden bereitet für die Migrationsdebatte.

5. Flüchtlingskrise (2015)

Dies war eine der prägendsten Krisen für die deutsche Innenpolitik. Merkels „Wir schaffen das“ polarisierte die Gesellschaft, führte zu einer Spaltung in pro-europäische, weltoffene und migrationsskeptische Lager. Politisch resultierte daraus der dauerhafte Aufstieg der AfD zu einer relevanten Kraft, aber auch das Entstehen einer liberal-progressiven Gegenbewegung.

6. Brexit (2016)

Deutschland verlor in der EU einen wichtigen marktwirtschaftlich-liberalen Partner. Die Bundesregierung musste die EU stärker mit Frankreich gestalten. Für die deutsche Politik bedeutete dies: mehr Verantwortung in Brüssel, aber auch Sorge vor weiterer Desintegration.

7. Handelskrieg USA–China (ab 2018)

Deutschland, als Exportnation und abhängig von China wie auch den USA, geriet zwischen die Fronten. Politisch wuchs die Einsicht, dass die Bundesrepublik ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von China und Rohstofflieferungen diversifizieren muss. Industriepolitik (z. B. Halbleiter, Batterien) rückte stärker in den Fokus.

8. Corona-Pandemie (2020–2022)

Die größte innenpolitische Belastungsprobe seit Jahrzehnten: Grundrechte wurden eingeschränkt, ein gigantisches Hilfsprogramm („Bazooka“ von Finanzminister Scholz) beschlossen, der Föderalismus stieß an Grenzen. Politisch brachte die Krise kurzfristig einen Popularitätsschub für die Regierung, mittelfristig aber Vertrauensverluste in Institutionen. Sie trug mit zum Machtwechsel 2021 bei.

9. Energiekrise und Ukrainekrieg (2022 ff.)

Deutschland war besonders verwundbar, da es seine Energieversorgung auf russisches Gas ausgerichtet hatte. Die Invasion stellte die Grundannahmen der Ostpolitik seit den 1970ern in Frage. Mit dem „Zeitenwende“-Programm (Scholz) erfolgte ein Paradigmenwechsel: Milliarden für die Bundeswehr, Abkehr von russischer Energie, Ausbau erneuerbarer Energien, Rückkehr zur Realpolitik. Politisch verschärfte die Krise soziale Spannungen durch Inflation und hohe Energiepreise.

10. Inflations- und Zinskrise (2022/23)

Die Politik stand unter Druck, Haushaltsdisziplin mit Entlastungspaketen zu verbinden. Der Streit um Schuldenbremse, Sonderfonds und Verfassungsgerichtsurteile (2023) führte zu massiven Spannungen innerhalb der Ampelkoalition.

11. Klimakrise (verstärkt seit 2020er)

Zunehmende Extremwetterereignisse (z. B. Flutkatastrophe Ahrtal 2021) machten Klimapolitik zum zentralen Streitpunkt. Politisch wurde die Energiewende forciert, gleichzeitig aber zu einem Spaltpilz zwischen Grünen, FDP und SPD in der Ampelkoalition. Klimapolitik ist mittlerweile ein Machtfaktor, der über Regierungsstabilität entscheidet.

12. Nahostkonflikt 2023

Die Eskalation in Gaza wirkte stark nach Deutschland hinein: Antisemitismusdebatten, Sicherheit jüdischer Einrichtungen und Konflikte um Migration und Integration dominierten den innenpolitischen Diskurs.

Zusammenfassend:

Die Krisen der letzten 20 Jahre haben die deutsche Politik tiefgreifend verändert. Sie haben die Bundesrepublik von einem „Exportweltmeister im bequemen Status quo“ zu einer Nation im permanenten Krisenmodus gemacht – gezwungen zu mehr geopolitischer Eigenständigkeit, mit einem zunehmend polarisierten Parteiensystem und einer Bevölkerung, die zwischen Globalisierungsangst, Wohlstandsverlusten und ökologischen Anforderungen zerrieben wird.