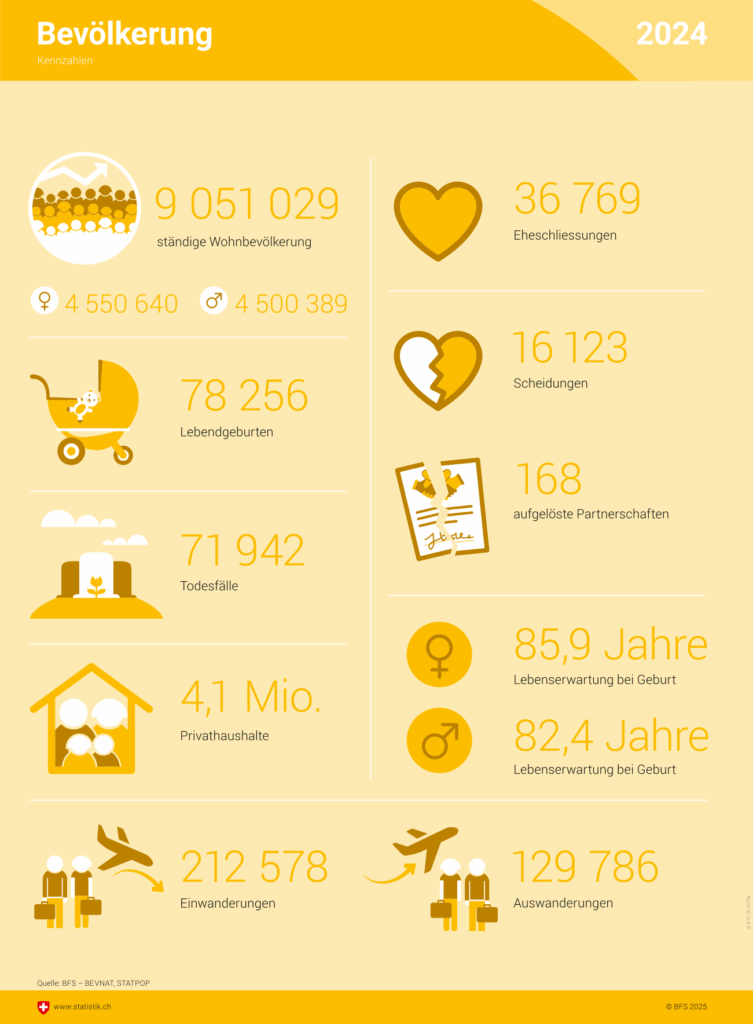

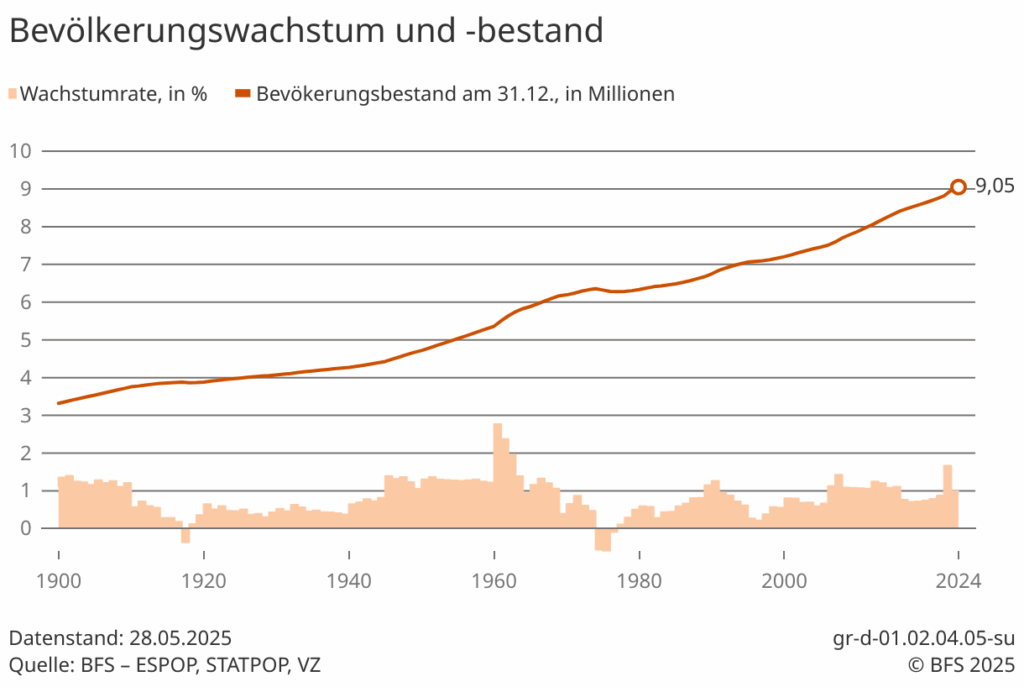

Die Schweiz verzeichnete im Jahr 2024 erneut ein Bevölkerungswachstum, das die politischen und gesellschaftlichen Debatten über Migration, demografische Alterung und föderale Ausgleichsmechanismen neu befeuern dürfte. Ende des Jahres lebten 9,051 Millionen Menschen im Land – ein Plus von rund 88.800 Personen oder 1,0 Prozent gegenüber 2023. Dieses Wachstum zeigt sich in sämtlichen Kantonen, allerdings in unterschiedlicher Ausprägung. Auffällig ist dabei, dass ausgerechnet kleinere und periphere Regionen wie Schaffhausen (+1,8 %) oder das Wallis (+1,5 %) überdurchschnittlich zulegten, während das Tessin mit einem Plus von lediglich 0,3 Prozent am unteren Ende der Skala rangiert.

Das Wachstum gründet im Wesentlichen auf drei Faktoren.

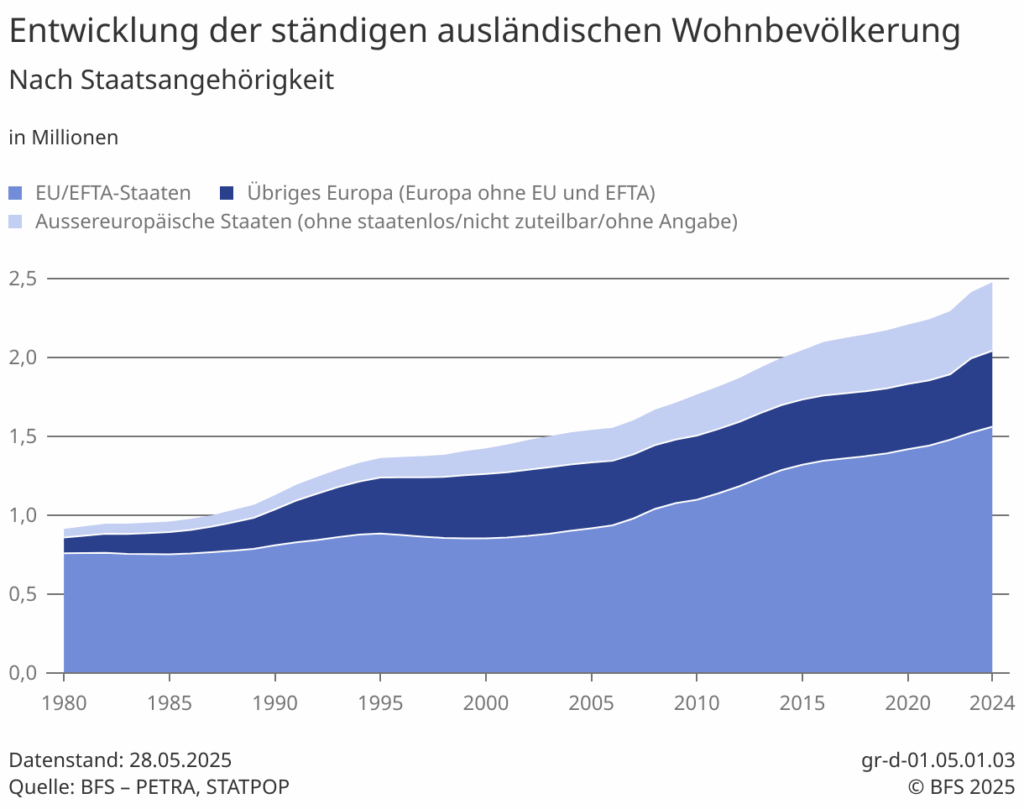

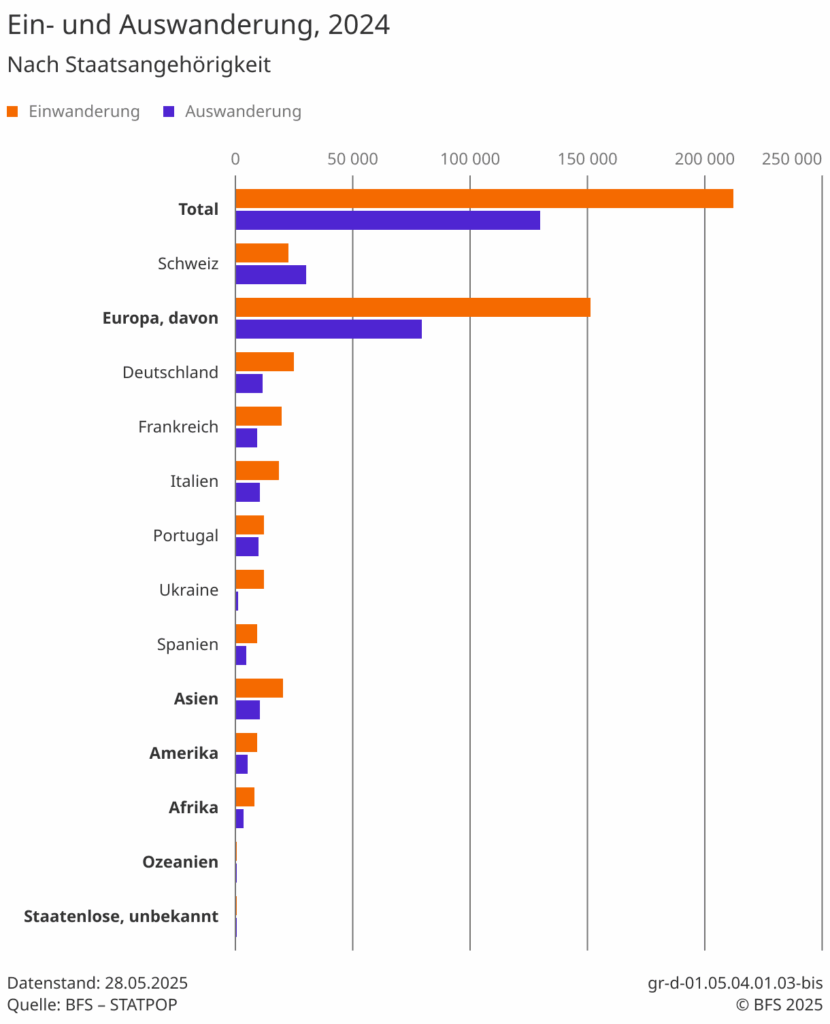

- Erstens bleibt der internationale Wanderungssaldo das zentrale Moment der Bevölkerungsdynamik: Mit 82.800 Personen ist er für den größten Teil der Zunahme verantwortlich. Vor allem urbane Kantone wie Genf oder Basel-Stadt profitieren von Zuwanderung.

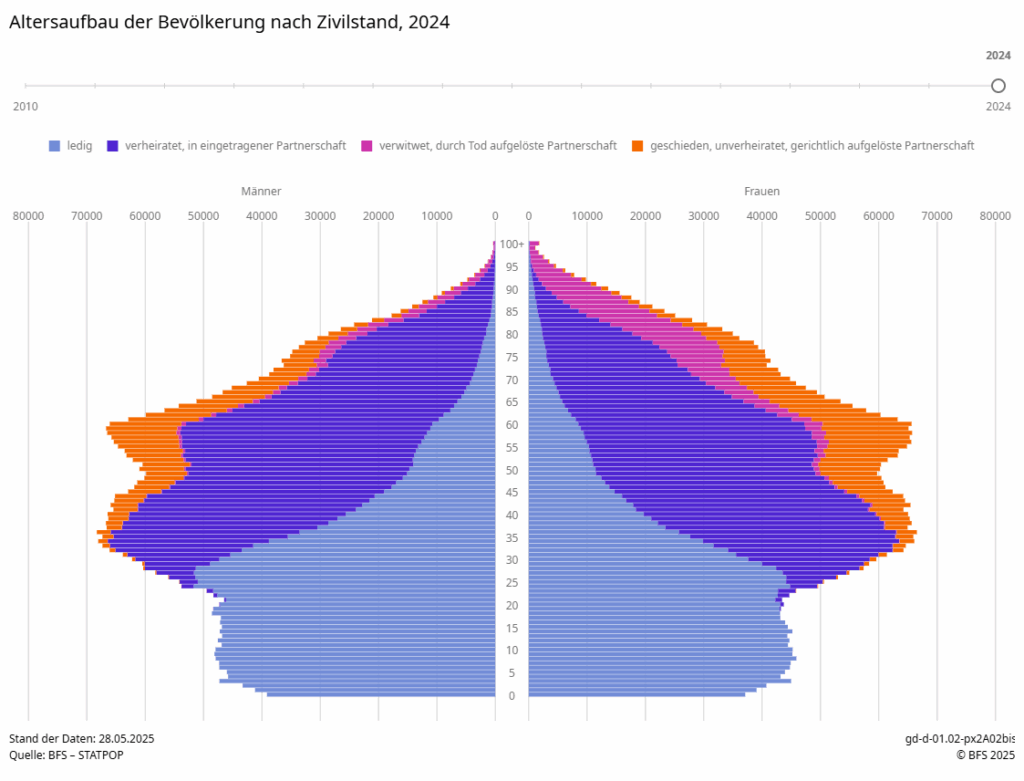

- Zweitens trägt der Geburtenüberschuss, wenngleich in historisch bescheidenem Ausmaß, weiterhin zum Zuwachs bei. Mit nur 6.300 Personen erreichte er den niedrigsten Stand seit 1918 – ein unübersehbares Signal für die strukturelle Alterung.

- Drittens beeinflusst die Binnenwanderung die regionalen Unterschiede: Während Schaffhausen netto viele Einwohnerinnen und Einwohner aus anderen Kantonen anzog, verlor Basel-Stadt einen Teil seiner Bevölkerung an das Umland.

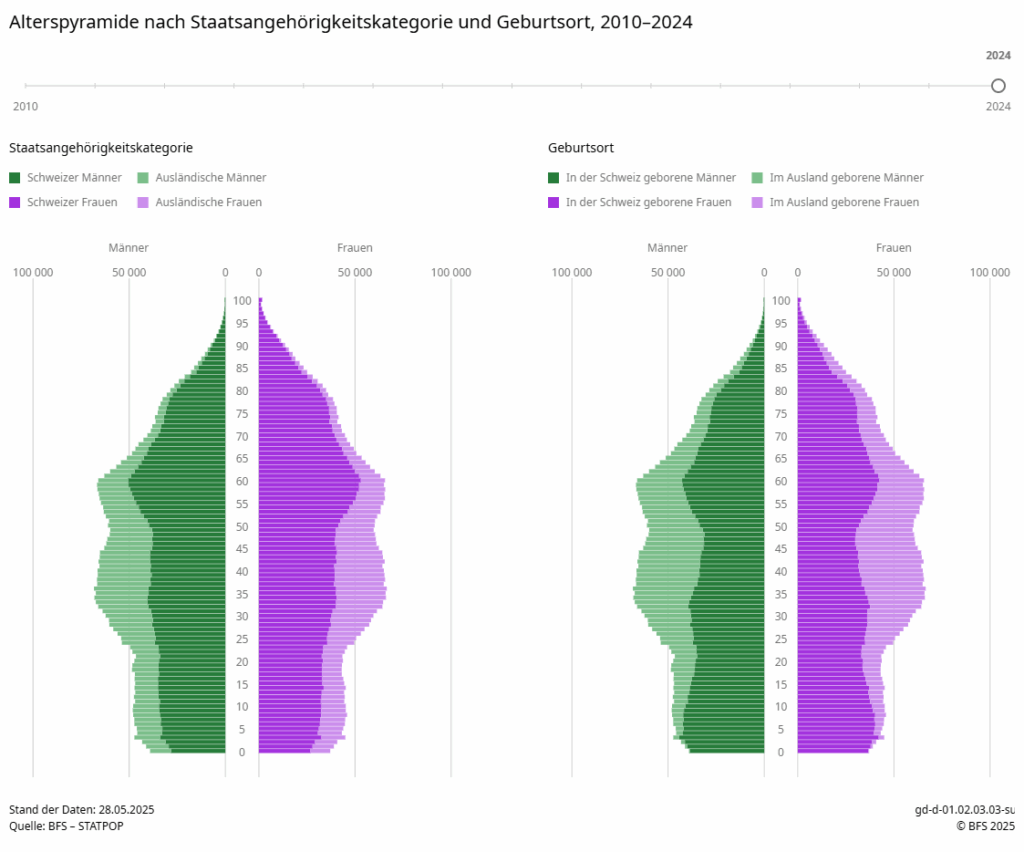

Kritisch betrachtet zeigt sich: Das Wachstum der Schweiz ist zunehmend von Migration abhängig, während die einheimische Geburtenbilanz ins Negative kippt. Für die föderale Struktur bedeutet dies, dass wirtschaftsstarke Zentren zwar nach wie vor attraktiv für Zuwanderer sind, gleichzeitig aber unter Abwanderung in umliegende Kantone leiden. Auf lange Sicht drohen daraus infrastrukturelle und integrationspolitische Spannungen. Zudem stellt der historisch niedrige Geburtenüberschuss eine Herausforderung für die Altersvorsorge dar. Denn je stärker die Bevölkerung auf Zuwanderung basiert, desto verletzlicher ist das Land gegenüber internationalen Krisen und Migrationsströmen.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage an Brisanz, ob die Schweiz ihre Bevölkerungspolitik stärker auf Nachhaltigkeit und Eigenständigkeit ausrichten sollte. Fördermaßnahmen für Familien, eine Entlastung der Mittelschicht und eine gezielte, marktwirtschaftlich gesteuerte Steuerung der Zuwanderung könnten Antworten auf die sich abzeichnenden Ungleichgewichte sein.