1. Allgemeine Marktstimmung

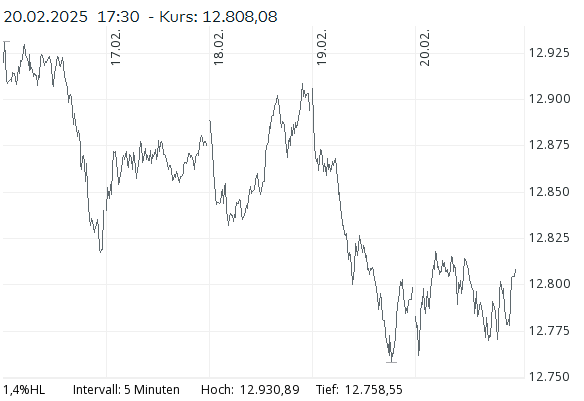

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenschluss wenig verändert. Der Swiss Market Index (SMI) notierte nahezu auf dem Niveau des Vortages und schloss bei 12’808,08 Punkten (+0,07%). Die schwache Marktbewegung ist auf eine Mischung aus Unsicherheiten in der globalen Handelspolitik, Gewinnmitnahmen nach vorangegangenen Kursanstiegen und eine abwartende Haltung der Investoren zurückzuführen. Trotz der Verunsicherung durch US-Präsident Donald Trump bleibt die Stimmung insgesamt stabil.

2. Indizes im Überblick

- SMI: +0,07% auf 12’808,08 Punkte

- SLI: -0,02% auf 2’097,61 Punkte

- SPI: +0,08% auf 16’993,75 Punkte

- EURO STOXX 50: Leicht unter Druck aufgrund von US-Inflationssorgen und schwacher Wall Street-Performance

- DAX: Volatil, belastet durch Unsicherheiten über die bevorstehende Bundestagswahl

3. Unternehmensspezifische Entwicklungen

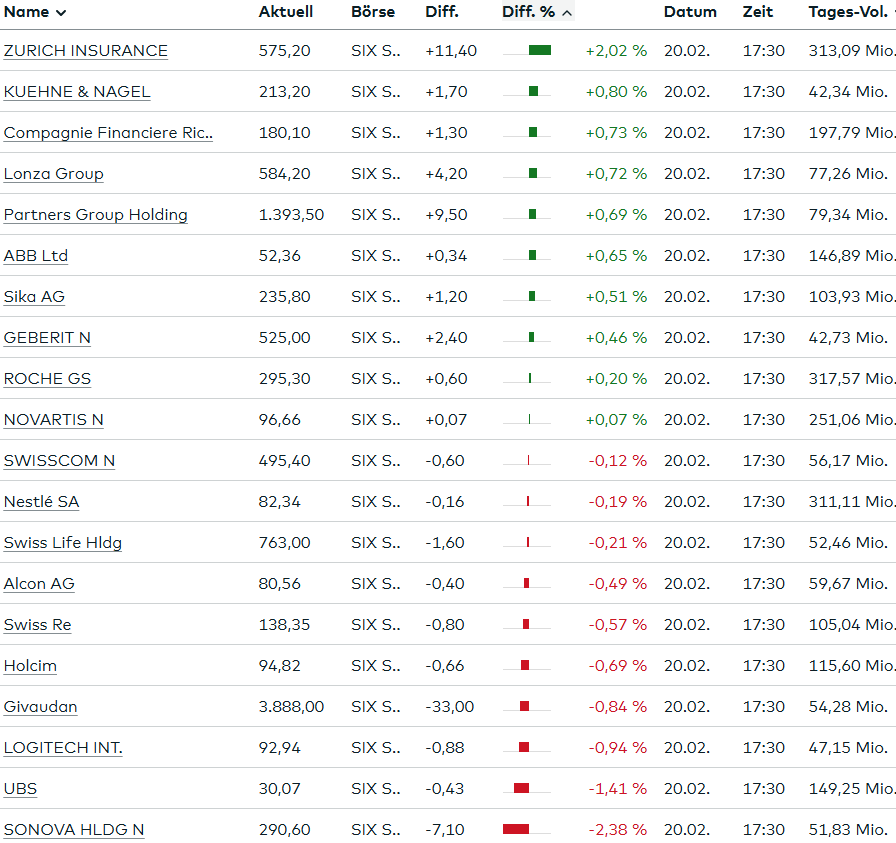

Gewinner des Tages:

- Zurich Insurance (+2,0%): Der Versicherer übertraf die Markterwartungen mit einem Rekordgewinn und hob die Dividende erneut an. Die solide Kapitalbasis und ein robustes Versicherungsgeschäft untermauern die positive Entwicklung.

- Swatch (+3,0%) & Richemont (+0,7%): Erfreuliche Uhrenexporte im Januar trugen zur Kurssteigerung bei. Insbesondere das Wachstum in den USA und Japan wurde positiv aufgenommen.

- Adecco (+2,4%) & Lindt (+1,1%): Positive Analystenstimmen und stabile Geschäftsentwicklungen stützten die Kursgewinne.

Verlierer des Tages:

- Sonova (-2,4%): Technologische Konkurrenz durch einen dänischen Anbieter mit einem KI-fähigen Hörgerät belastete die Aktie.

- UBS (-1,4%): Die Rückstufung durch Morgan Stanley auf „Equalweight“ führte zu Verkaufsdruck.

- Straumann (-1,4%): Gewinnmitnahmen nach starken Kursgewinnen in den vergangenen Tagen.

4. Währungen & Zinsen

- EUR/CHF: 0,9429 (+0,14%)

- USD/CHF: 0,9016 (-0,13%)

- EUR/USD: 1,0456 (+0,27%)

- Der US-Dollar zeigte sich im Tagesverlauf etwas schwächer, beeinflusst durch Unsicherheiten rund um Handelszölle und die geldpolitische Strategie der Fed.

5. Rohstoffmärkte

- Öl (Brent): Notierte leicht fester, getrieben durch geopolitische Spannungen und Angebotskürzungen.

- Gold (1 Unze): Stabilisierte sich auf hohem Niveau, da Anleger weiterhin sichere Häfen bevorzugen.

- Bitcoin: Starke Volatilität, beeinflusst durch politische Entwicklungen in den USA und regulatorische Unsicherheiten.

6. Makroökonomische Einflüsse

- Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenquote in der Schweiz stieg auf 4,4% (EU: 5,8%), insbesondere die Jugenderwerbslosigkeit nahm zu.

- Handel: Die Schweizer Exporte sanken im Januar um 6,9%, insbesondere im Chemie-Pharma-Sektor. Währenddessen legten Uhrenexporte um 4,1% zu.

- Kryptowährungen: Der Ökonom Marcel Fratzscher warnte vor systemischen Risiken durch die zunehmende Verzahnung von Kryptowährungen mit dem traditionellen Finanzsystem.

7. Bankensektor & Unternehmensnachrichten

- Cembra Money Bank: Starke Geschäftszahlen, Erhöhung der Dividende.

- Basler Kantonalbank: Solides Ergebnis mit einer Sonderdividende.

- Meyer Burger: Verhandelt über eine Verlängerung der Brückenfinanzierung, jedoch weiterhin angeschlagen.

8. Fazit & Ausblick

Der Schweizer Finanzmarkt bleibt insgesamt stabil, trotz politischer Unsicherheiten und schwächerer US-Märkte. Während zyklische Aktien und Finanzwerte unter Druck stehen, profitieren defensive Titel und Unternehmen mit positiven Geschäftszahlen. Die geopolitischen Entwicklungen und mögliche geldpolitische Anpassungen der Notenbanken bleiben zentrale Einflussfaktoren für die kommenden Wochen.

Weinlese 2024: Zweitschwächste Ernte der letzten 50 Jahre

Die Weinproduktion in der Schweiz erreichte 2024 mit 75 Millionen Litern einen Tiefstand, der nur von der Ernte 2021 übertroffen wurde. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Produktion um 25,7 % zurück, während sie im Zehnjahresdurchschnitt um 18,5 % sank. Hauptursachen waren ungünstige Wetterbedingungen wie Frost, Hagel und Falscher Mehltau.

Besonders betroffen war die Deutschschweiz mit einem Produktionsrückgang von 36,9 %, während die Westschweiz 23,8 % und die italienische Schweiz 15,6 % weniger Wein produzierte. Das feuchte Frühjahr und der kühle Sommer führten zu Ertragseinbußen, während Regen während der Lese die Gefahr von Fäulnis erhöhte.

Trotz gestiegener Produktionskosten konnten Winzerinnen und Winzer die Qualität sichern. Die Weine weisen teilweise einen geringeren Alkoholgehalt auf, zeichnen sich aber durch Eleganz und Finesse aus. Die gesamtschweizerische Rebfläche schrumpfte 2024 um 84 Hektar auf 14.485 Hektar.

Rückläufige Nettozuwanderung in die Schweiz im Jahr 2024

Die Nettozuwanderung in die ständige ausländische Wohnbevölkerung der Schweiz sank 2024 um 15,6 % auf 83.392 Personen. Dies resultierte aus einer geringeren Zuwanderung (170.607 Personen, -6 %) und einer steigenden Auswanderung (78.906 Personen, +4,8 %). Der Rückgang betraf sowohl die Einwanderung aus dem EU/EFTA-Raum (-7,6 %) als auch aus Drittstaaten (-2,4 %).

Ein wesentlicher Grund für die sinkende Zuwanderung war die wirtschaftliche Abkühlung ab Frühjahr 2024. Dennoch bleibt der Fachkräftemangel in vielen Branchen bestehen. Die Einwanderung zur Erwerbstätigkeit sank um 8,7 % auf 94.578 Personen. Die Zahl der nichtständigen Erwerbstätigen aus der EU/EFTA fiel ebenfalls (-4,2 %). Erwerbstätigkeit ist weiterhin der Hauptgrund für die Einwanderung aus dem EU/EFTA-Raum, während bei Drittstaatsangehörigen der Familiennachzug dominiert.

Ende 2024 lebten 2.368.364 Ausländerinnen und Ausländer dauerhaft in der Schweiz, davon 1.578.629 aus der EU/EFTA und 789.735 aus Drittstaaten. Italienerinnen und Italiener blieben die größte ausländische Bevölkerungsgruppe (346.981 Personen), gefolgt von Deutschen, Portugiesen und Franzosen. Im Jahr 2024 erhielten 40.077 Personen die Schweizer Staatsbürgerschaft.

Schweizer Tourismus 2024: Rekord bei Übernachtungen

Die Schweizer Hotellerie verzeichnete 2024 einen neuen Höchststand an Übernachtungen. Mit 42,8 Millionen Logiernächten wurde der bisherige Rekord aus 2023 (41,8 Mio.) um 2,6 % übertroffen. Besonders die Nachfrage aus dem Ausland stieg um 5,1 % auf 22,0 Millionen Logiernächte, den höchsten Wert seit 50 Jahren.

Wachstumstreiber waren vor allem Gäste aus den USA, die den größten absoluten Zuwachs ausmachten. Auch die Nachfrage aus China und Indien wuchs stark (+7,4 %), blieb jedoch deutlich unter dem Niveau von 2019. Die europäische Nachfrage litt hingegen unter dem starken Schweizer Franken und der schwächelnden Wirtschaft. Die inländische Nachfrage blieb mit 20,9 Millionen Übernachtungen stabil (+0,1 %).

Neun von dreizehn Tourismusregionen profitierten vom Wachstum. Zürich (+4,9 %) und Genf (+6,6 %) verzeichneten den größten Anstieg, auch Bern, Luzern und Graubünden legten kräftig zu. In sechs Regionen wurden so viele Logiernächte gezählt wie seit über 30 Jahren nicht mehr.

Strategie für nachhaltigen Tourismus

Schweiz Tourismus begrüßte das Wachstum, will aber nicht nur auf Masse setzen, sondern verstärkt nachhaltige Angebote fördern, Gästeströme besser lenken und die Aufenthaltsdauer verlängern. Ziel ist es, sich gegen die globale Konkurrenz zu behaupten und die Akzeptanz in den betroffenen Regionen zu verbessern.