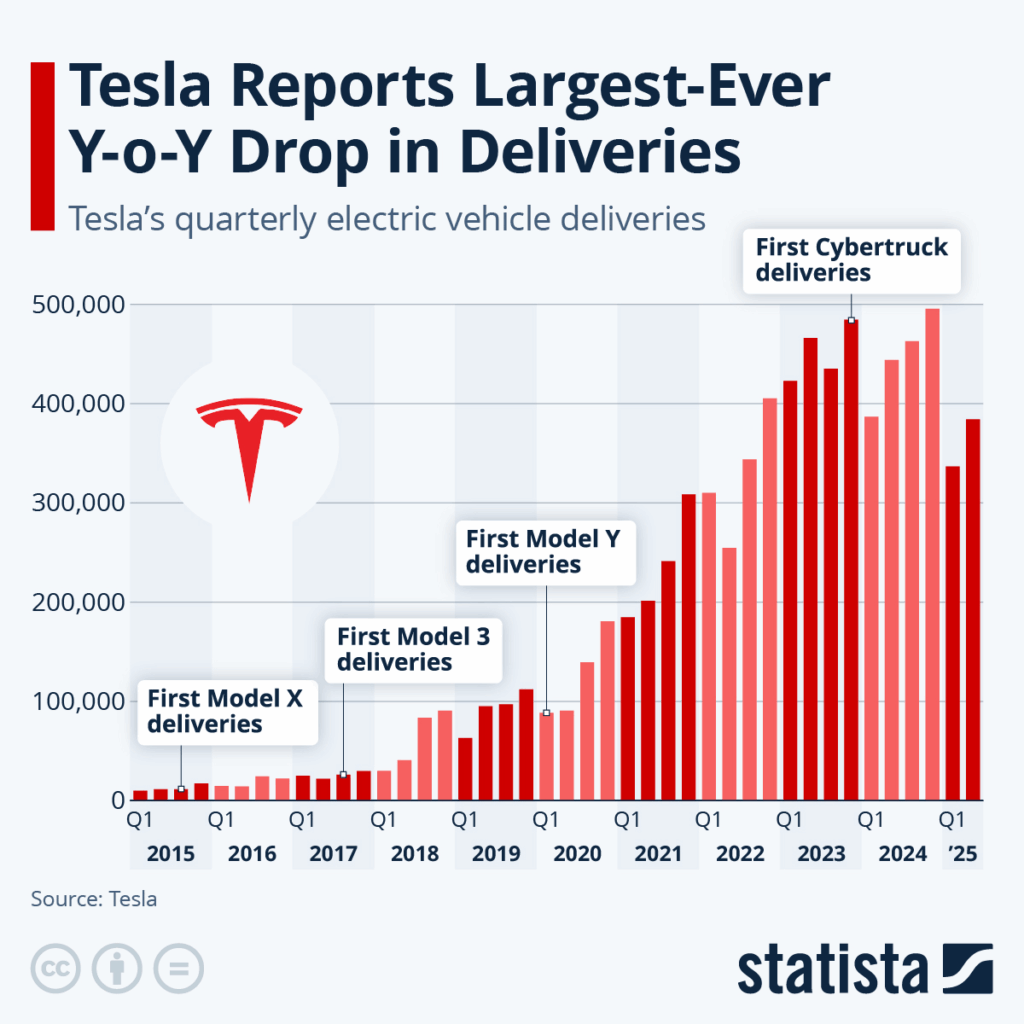

Tesla, lange Zeit das Maß aller Dinge in der Elektromobilität, durchlebt eine Phase der strategischen und strukturellen Verunsicherung. Die aktuellen Auslieferungszahlen für das zweite Quartal 2025 markieren nicht nur einen operativen Rückschritt, sondern stehen sinnbildlich für eine tiefere Krise des Unternehmens, das wie kaum ein anderes Symbol für technologischen Fortschritt, Börsenfantasie und unternehmerischen Wagemut geworden ist. Der Rückgang um 13,5 Prozent im Jahresvergleich – von 444 000 auf 384 122 Fahrzeuge – ist der stärkste je verzeichnete Einbruch dieser Art in Teslas Firmengeschichte. Diese Zahl steht nicht isoliert. Sie ist Ausdruck eines schleichenden Erosionsprozesses, dessen Ursachen vielfältig und nicht zuletzt auch hausgemacht sind.

Zunächst fällt ins Auge, dass Tesla 2024 erstmals seit einem Jahrzehnt auf Jahressicht weniger Fahrzeuge ausgeliefert hat als im Vorjahr. Das mag in einem reifen Automobilkonzern keine dramatische Entwicklung sein – in einem Unternehmen, dessen Marktbewertung lange auf kontinuierlichem Hyperwachstum beruhte, wirkt ein solcher Trend jedoch destabilisierend. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass auch 2025 keine Trendumkehr bringen wird. Halbzeitbilanz: Lediglich rund 720 000 Auslieferungen stehen zu Buche – deutlich zu wenig, um das Vorjahresniveau von knapp 1,8 Millionen noch zu erreichen.

Ein genauer Blick auf die Ursachen offenbart eine Gemengelage aus externem Gegenwind und interner Selbstüberschätzung. Chinesische Hersteller wie BYD oder Geely haben nicht nur technologisch aufgeschlossen, sondern bieten Fahrzeuge in Segmenten und Preisklassen an, in denen Tesla kaum noch konkurrenzfähig ist. Der europäische Markt zeigt sich zunehmend resistent gegenüber Teslas Preiskämpfen, während in den USA ein sich abzeichnender politischer Paradigmenwechsel droht, die ohnehin fragile Nachfrage weiter zu schwächen: Die von der Trump-Administration angekündigte Rücknahme der bundesstaatlichen Steuervergünstigungen für Elektrofahrzeuge trifft Tesla besonders hart – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch symbolisch.

Hinzu kommt eine strategische Schwäche, die sich in der veralteten Modellpalette manifestiert. Zwar wurde das Model Y jüngst überarbeitet, und mit Cybertruck sowie Semi existieren neue Baureihen – doch beide sind entweder zu teuer oder zu spezialisiert, um kurzfristig Absatzimpulse im Volumensegment zu setzen. Ein erschwingliches Kompaktmodell – seit Jahren angekündigt – lässt weiterhin auf sich warten. Angesichts dieser Lücke verliert Tesla sukzessive jene Marktanteile, die es sich in der ersten Dekade des E-Auto-Zeitalters mühsam erkämpft hatte.

Nicht zuletzt spielt auch das öffentliche Ansehen eine Rolle. Elon Musks zunehmend erratisches Verhalten, seine offen zur Schau getragene Nähe zum Trump-Lager sowie die zwischenzeitliche Übernahme eines Beraterpostens in dessen Regierung werfen Fragen nach Teslas politischer Positionierung auf. In Europa wie in progressiven US-Bundesstaaten hat sich daraus ein messbarer Reputationsverlust ergeben – mit handfesten Auswirkungen auf die Verkaufszahlen.

Es wäre indes voreilig, Tesla bereits abzuschreiben. Die technologische Basis des Unternehmens – etwa im Bereich autonomes Fahren, Batterieeffizienz oder Softwareintegration – bleibt führend. Doch die Erwartungshaltung an den Konzern ist eine andere als jene an traditionelle Hersteller: Tesla muss nicht nur Autos bauen, sondern stets Zukunft versprechen. Diese narrative Dominanz ist derzeit ins Wanken geraten.

Der weitere Verlauf des Jahres 2025 wird zeigen, ob Tesla zur strategischen Besinnung findet – etwa durch eine Reorientierung auf preislich erschwinglichere Segmente, eine klare politische Distanzierung von parteipolitischen Lagerbindungen oder die Öffnung für breitere Kooperationen. Andernfalls droht das Unternehmen, von der Avantgarde zum Anachronismus zu werden – ein schillerndes Kapitel der Industriegeschichte, das sich selbst überlebt hat.